L'histoire de l'événement que je n'ai pas vécu

Au printemps dernier, Karl Zimmer proposait à ses élèves de 6e d'écrire une histoire, une histoire qu'ils n'avaient pas vécue mais qu'ils étaient alors, confinés, bien en mesure de recueillir et de transmettre. Tous ont ainsi contribué, en quelques lignes, à l'écriture d'une histoire contemporaine, plurielle, mondiale, qu'ils ont accepté de publier sur Entre-Temps.

Comment raconter l’histoire d’un événement que l’on n’a pas soi-même vécu ? Cette question est au cœur de l’enseignement de l’histoire. Les collégiens sont invités sans cesse à se la poser. Mais appréhender les temporalités est un processus complexe, difficile à enseigner, tant la représentation du temps se construit sur le long terme. Alors que le présentisme pèse sur les pratiques quotidiennes, j’ai profité du confinement, comme rupture scolaire, pour tenter une expérience pédagogique avec les élèves de sixième du collège REP J.F. Kennedy (Allonnes) dont j’ai la responsabilité. Il fallait prendre le temps, le temps de faire un pas de côté avec les programmes d’histoire de cycle 3 : faire de l’histoire autrement, ouvrir les perspectives d’apprentissage. Depuis des décennies, la classe de sixième est celle de la Préhistoire et de l’Antiquité. Ces deux périodes ont le mérite de « commencer » l’histoire mais elles peuvent apparaître, dans le même temps, comme les moins palpables. La mythologie y prend une place importante et paradoxale : puissant facteur d’accroche, elle brouille aussi les frontières avec la réalité. C’est pourquoi j’ai décidé de prendre l’affaire à revers. Avec ces enfants d’une dizaine d’années des quartiers populaires sarthois, j’ai fait de l’histoire contemporaine.

Derrière les textes produits, il y a d’abord une petite fabrique scolaire de l’histoire. En effet, la consigne donnée à distance sur l’espace numérique de travail tenait en quelques lignes : dans un premier temps, « interroge tes parents » pour savoir qui dans ta famille a vécu – comme témoin ou acteur – un moment historique. Ensuite, « prends contact » avec ce grand-père, cette mamie, cet oncle, cette tante ou ce cousin. Confinement oblige, tout devait passer par téléphone ou via internet. Ce fut pour certain une invitation à prendre des nouvelles de leurs proches. D’autres ont été très étonnés : ils n’avaient jamais entendu parler de leur histoire familiale. L’utilité et la pertinence sociale d’une discipline se mesure aussi en sa capacité à résonner avec l’extérieur de la classe. J’ai échangé à plusieurs reprises avec des élèves pour redéfinir les attentes. Quelques écueils récurrents: que signifie « vivre un événement » ? Dans un premier temps, nombreux ont été les élèves à m’interpeller sur le fait qu’ils ne connaissaient personne qui avait vécu l’histoire. D’autres ont à peine effleuré la vie de leur proche et ont fait une fiche synthétique d’un événement notable. La formule la plus simple que j’ai trouvée a été de les enjoindre à « réaliser une interview comme un journaliste ou un enquêteur ». On aurait préféré « comme un historien ou une historienne » : dans tous les cas, le principal était de poser des questions de manière méthodique afin d’obtenir des noms, des dates, des lieux, des faits mais aussi des émotions. Traquer les indices malgré les apparences. La dernière partie de l’activité, la mise par écrit, n’avait rien d’évident. En vérité, la rédaction est un travail de toute la scolarité. J’ai laissé délibérément une consigne à la fois simple et ouverte pour offrir suffisamment de liberté.

Certes l’objectif était de raconter un événement historique, passé, vécu par un proche, mais je voulais aussi que les élèves prennent conscience que le rôle de l’histoire est précisément de rendre compte des multiples ruptures que représente le passé. Tous ces textes nous racontent une belle histoire de France, une histoire vivante. Ces jeunes se sont vus ainsi transmettre la mémoire d’un événement qu’elles et ils n’ont pas vécu. Celle qui circule d’ordinaire à l’oral dans le cadre d’une sociabilité familiale, lors des repas ou en vacances. Les élèves nous montrent alors à voir des femmes et des hommes, Français ou non, pleinement inscrits dans une histoire mondiale. Le Maghreb, l’Indochine ou encore le Portugal se croisent ici, en Sarthe. Peu de grandes figures, presque aucun haut lieu ni repère indépassable à la chronologie : les récits d’élèves font émerger, comme par effraction, une série de moments vécus. Le second XXe siècle vu par le bas, la banalité confrontée à l’extraordinaire. Un supporter de la Coupe du Monde 98 et un policier en vigie lors d’une manifestation de Gilet Jaune y côtoient des Mahoraises en lutte. C’est peut-être aussi ça raconter l’histoire avec des élèves, montrer qu’elle est avant tout une expérience réelle, connectée à nous et qu’elle ouvre une pluralité de mémoires.

Enfin, il n’y a rien d’original au fait que des élèves aient été capable de remobiliser une compétence essentielle de l’histoire : « raconter ». Mais, il ne faut pas être dupe, la tâche la plus ardue a consisté à opérer dans le contexte du printemps 2020. L’enseignement à distance est inlassablement une gageure, l’idée n’était donc pas de réinventer le cours d’histoire mais de proposer une manière de bricoler de l’histoire « à la maison ». Certes, les mots sont parfois maladroits, les souvenirs présentés peuvent être approximatifs, d’autres sont plus intimes, tous sont subjectifs. Les formes originelles étaient plus disparates que le rendu final (traitement de texte, photographie de manuscrit, question-réponse, diaporama, etc.). Quelques échanges par mails ont permis de construire ces courts récits. Un travail d’harmonisation de la forme a été nécessaire, pour rendre l’ensemble plus cohérent. Ils sont donc aussi le produit du confinement avec une écriture qui lie l’élève, ses parents parfois et l’enseignant. Nul n’était destiné à être lu, encore moins à être rendu public. Toutes et tous ont malgré tout accepté de donner à voir l’atelier d’un travail en train de se faire, car raconter un événement en histoire c’est aussi faire acte de littérature. Évidemment, chaque événement pourrait être analysé, les récits confrontés à des sources. Il faudra alors user de l’arsenal critique de l’historienne et de l’historien : contextualiser, administrer des preuves, détricoter les causalités. Seulement voilà, les conditions du confinement et du déconfinement ont rendu la tâche impossible. Rétrospectivement, dans trois ans, quand la cohorte s’initiera à l’histoire du XXe siècle, en troisième, plusieurs perspectives seront possibles. Presque chaque sujet évoqué dans ces textes d’élèves est un thème du programme de fin cycle 4. On pourrait imaginer d’introduire l’année de troisième par la redécouverte de leur texte et par la construction d’une frise chronologique mettant en avant les événements personnels qui ont pu faire rupture. Raconter un événement c’est toujours le connecter à des enjeux qui le dépassent, et expliquer pourquoi il fait date à moment donné : cette activité s’inscrirait alors pleinement dans le thème des « Femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980 ».

Elodie, 11 ans

Ma grand-mère avait cinq ans au début de la seconde guerre mondiale et neuf ans à la fin. Elle a dû quitter sa maison pour aller à Saint-Maurice-du-Désert en Normandie. Elle a mis deux jours pour arriver au hangar où elle a habité pendant le guerre. Ils étaient 35 personnes à vivre dans ce hangar. Là où elle était c’était calme elle ne s’est jamais fait attaquer ou bombarder. Elle était bien car il y avait un ruisseau juste derrière le hangar. Elle avait emmené deux vaches avec elle pour avoir du lait. Elle ne manquait pas de nourriture. Elle n’était pas très inquiète, car là où elle était ils n’étaient pas les plus touchés.

Alban, 12 ans

Pendant la guerre 1939-1945, mon arrière-grand-père habitait au château de la Foresterie [à Allonnes] avec ses parents. Au moment où je vous raconte cette histoire il avait 18 ans. Son père était régisseur et chauffeur de Mme Avice (propriétaire du château), sa mère était gouvernante. Le château avait été réquisitionné par la Wehrmacht. C’était très pénible, ils étaient très surveillés. Mais à partir du 15 juillet 1944 environ deux cents SS stationnaient au château de la Foresterie d’Allonnes. Ils avaient établi un atelier de réparation pour blindés. Selon Mme Avice, il y a eu durant cette occupation sept chars « Tigre » sous les arbres du parc. Les Allemands ont été surpris par l’arrivée de la 3ème armée du général Patton à Allonnes. Le 7 août 1944 les Allemands évacueront le château. Mais avant de partir ils ont mis deux fûts d’essence d’au moins 200 litres dans l’escalier du château et ont disposé d’autres bidons dans les communs du château. Dans la nuit du 7 au 8 août 1944 : ils ont mis le feu et sont partis du château. Ces Allemands faisaient parti de la « SS Panzer Division ». Mon arrière-grand-père a vécu toute cette histoire avec beaucoup de tristesse.

Angela, 11 ans

Mon grand-père du côté maternel avait 19 ans et ma grand-mère 15 ans quand ils ont découvert la télévision. Pour la première fois, ils pouvaient regarder la télévision dans leur maison. C’était en 1952. Elle était en noir et blanc. Mais tout le monde n’avait pas la télé. Au début, le seul programme fut inventé par René Barthélemy. Une heure par semaine. En noir et blanc. Puis, les programmes télés se sont multipliés. Il y en avait tous les soirs et après toute la journée. Mes grands-parents en gardent un très grand souvenir. Ils trouvaient ça génial de voir plein de chose dans cette boite (la télé).

Thomas, 11 ans

J’ai appelé ma mamie Lysiane pour parler de la guerre que mon papy Jean a faite. La guerre d’Indochine a eu lieu de 1939 à 1956. Mon papy est parti à la guerre d’Indochine le 9 mai 1951. Il avait 22 ans, il était engagé volontaire pour une durée de 3 ans. Il était affecté à Vannes en Bretagne au titre de la première brigade de commandos parachutistes, service général des troupes coloniales, cette brigade a été créée le 3 avril 1951. Puis il a embarqué à Marseille le 27 décembre 1951 sur le navire 1/1 Aurica. Il a débarqué à Saigon le 28 janvier 1952. Il est reparti de Saigon pour aller vers l’Indochine. Il a combattu et a été rapatrié sanitaire le 6 juin 1953. Mon papy a fait six sauts d’avion de jour. Il a eu plusieurs décorations. Mon papy est décédé le 15 décembre 2012. Ma mamie m’a dit que papy parlait souvent de cette guerre, ainsi que ma maman car papy disait souvent : « ça se voit que tu n’as pas fait la guerre », c’est parce qu’on est difficiles pour manger. Ils ont créé une amicale des anciens d’Indochine qui a duré très longtemps. Ils aimaient bien se retrouver ensemble pour en parler. Mon papy participait tous les ans au défilé du 11 novembre, il était porte-drapeau.

Raphaël, 12 ans

C’était en 1954, quand Jean-Claude, l’oncle de mon grand-père a été réquisitionné pour aller à la guerre en Algérie. Les gendarmes sont venu à Nivillac, là où il vivait avec ses parents. Mon grand-père était en vacances chez ses propres grand-parents quand les gendarme sont venus chercher son oncle qui allait se marier. Mon grand-père avait peur que son oncle meure. Il n’était pas tranquille. Son oncle eut une permission pour se marier et il retourna a la guerre, il ne mourut pas.

Noah, 11ans

Mes grands-parents qui vivent à Hassein Dey, quartier d’Alger, ont connu la guerre d’Algérie et son indépendance. Le conflit a débuté le 1er novembre 1954 mais la France occupait déjà le territoire algérien depuis 1830. L’Algérie était une colonie française. Durant la guerre, mes grands-parents ont connu les violences, les attentats, les contrôles policiers, les couvres-feu mais aussi et surtout « la mort ». Celle des voisins, des amis et de la famille… Ce fut une période très dure, très triste et angoissante. La guerre s’est terminée le 19 mars 1962, avec les accords d’Evian. La France a en effet fini par reconnaître l’indépendance du pays. Le 5 juillet 1962 est le jour officiel de l’indépendance. Ce moment a été pour mes grands-parents une très grande joie. Tous les ans, ils fêtent cet événement : la fête nationale algérienne.

Noa, 11 ans

J’ai décidé de vous parler de la guerre d’Algérie qui a commencé en 1954. Mon arrière-grand-père y est allé en 1957. La guerre s’est produite car l’Algérie était une colonie française et que les Algériens voulaient être indépendants. La guerre s’est finie en 1962. Mon arrière-grand père l’a très mal vécu. Il était stressé. Quand il est rentré de cette guerre, il était soulagé d’être encore vivant. À cause des affrontements, il y a eu près de 250 000 morts Algériens et 2 000 000 personnes envoyées dans des camps de regroupement. Côté français, il y a eu 25 600 soldats morts. Puis tous les Français qui habitaient en Algérie ont dû quitter le pays pour retourner en France et ont eu comme surnom les pieds-noirs.

Augustin, 11 ans

Pierre Ménard, mon grand-père paternel, a fait son service militaire pendant dix mois (il m’a dit qu’il était « maintenu sous les drapeaux ») et a été réquisitionné pendant dix-huit mois pour la guerre d’Algérie entre 1961 et 1962 (mon grand-père ne se souvient pas des dates précises). Il avait alors 20 ans, au début de son service militaire. Il est ressorti de la guerre à l’âge de 22 ans. Il a vécu dans deux camps installés dans la nature, dont un à Ouled Talaa, située à 80 km d’Alger. Il dormait dans un camp sur un lit. Il allait aussi en « patrouille » et partait pendant deux à trois jours à pied et dormait à même le sol. La nuit, il faisait froid, parfois jusqu’à 0 degré. Le climat en journée était très chaud et pouvait atteindre les 35°C. La tenue de militaire était une tenue d’été en chemise et treillis. Pour passer le temps, il jouait beaucoup aux cartes avec ses amis : « Quand on pouvait, on faisait la fête, les anniversaires, on jouait aux cartes », « on attendait que ça se termine ». Il était dans une infanterie d’environ 30 hommes. Ils étaient tous solidaires. Le camp a été attaqué une fois seulement et mon grand-père n’a tiré qu’une seule fois pour faire usage de son arme. Aucun de ses amis n’est décédé en Algérie. Il s’était fait beaucoup de copains pendant la guerre d’Algérie. En revenant en France, il n’a gardé de lien qu’avec deux personnes : Bernard qui « a fait ses classes avec moi » et Hugues qui vivait à Angers. Les autres étaient dispersés en France. Il a ramené un pouf et quelques bricoles en souvenir d’Algérie. Mon grand-père n’a ni été blessé ni été traumatisé. « Je n’étais pas plus militaire que cela. Je n’étais pas pour la guerre. Je l’ai fait parce que j’étais obligé. Ceux qui ne voulaient pas faire la guerre allaient en prison toute la durée du service militaire ».

Coralie, 11 ans

Je vais vous faire découvrir le film dans lequel mon grand-père a été acteur ! Il s’appelle Jean-Pierre Bourhis. Il a joué dans La Guerre des Boutons quand il n’avait que quatorze ans. En résumé, c’est l’histoire de deux villages (Longverne et Verlans) qui se disputent sans cesse. Chaque année, les écoliers des deux communes mènent la guerre. Ce film a été réalisé par Yves Robert. De nombreux enfants ont été acteurs, dix-neuf avaient un rôle principal. Ce film est sorti le 13 ou le 18 avril 1962. Il a été tourné à la Sablière de Saint-Arnoult-en-Yvelines. Les scènes à Longverne sont tournées à Armenonville-le-Gâtineaux et celles de Verlans à Orphin.

Wassim, 12 ans

Mon grand-père est né en 1944 à Al-Hoceima au Maroc. La ville est une colonie espagnole. Il a gardé un bon souvenir de la cohabitation avec les Espagnols. Il jouait au foot, avec des ballons remplis de chaussettes. Il a été à l’école seulement trois mois. Dès 14 ans, il travaillait. Il était mal payé, vingt pesetas la journée. Entre 1956 et 1964, il a ouvert un commerce de matelas avec son père. Ils gagnaient mieux leur vie. Il allait au cinéma. Les Espagnols ont commencé à quitter la ville vers 1960. En 1964, il a émigré vers la France. Il n’avait que 20 ans. Il a dû se débrouiller tout seul. Il a travaillé à l’usine Sourialt et gagnait environ 600 francs. Il fabriquait des cordes pour les bateaux lorsqu’ils arrivaient au port. Son émigration a été difficile. Il a fallu s’adapter aux nouveaux modes de vie. Mais il en est fier.

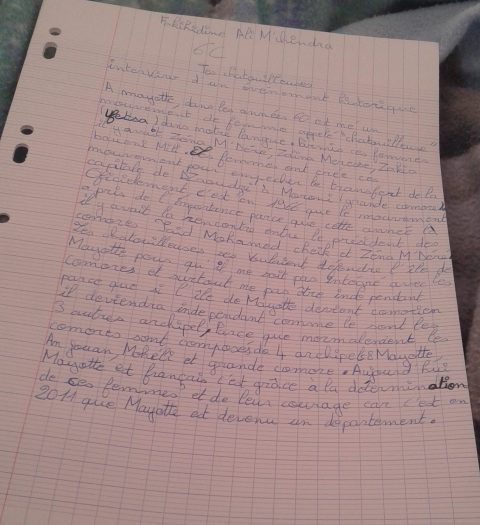

Fakihidine, 11 ans

À Mayotte dans les années 1960 est né un mouvement de femmes appelé « les chatouilleuses ». C’est la traduction de Ufetsa dans notre langue. Parmi ces femmes, il y avait Zéna M’Déré, Zaïna Meresse, Zakia Baueni Miti. Ces femmes ont créé ce mouvement pour empécher le transfert de la capitale de Dzaoudzi vers Moroni, à Grande Comore. C’est en 1966 que le mouvement a pris de l’importance, parce que cette année-là, il y avait la rencontre entre le président des Comores (Saïd Mohamed Cheik) et Zéna M’Déré. Les chatouilleuses voulaient défendre l’île de Mayotte pour qu’elle ne soit pas intégrée dans les Comores. Depuis, Mayotte est devenue le dernier département français, en 2011.

Nils, 11 ans

Mon papy, Marcel, est allé à la grève car les salaires étaient très bas et ils voulaient une augmentation mais aussi pour les retraites. Avec ses frères Jean et Pierre et son beau-frère Robert, ils avaient beaucoup d’espoir car ils pensaient que le gouvernement allait céder mais ce n’était pas un bon moment car personne n’était payé. Pour certains, comme mon papy, la grève a duré un mois, vers mai 1968 mais pour d’autres, elle a duré trois mois (jusqu’à l’été). Toute la France était concernée, les petites comme les grandes villes, aussi bien les moyennes que les petites entreprises. Dans la boite de mon papy, 70 % du personnel était gréviste. À Renault, personne ne rentrait et ni sortait. Les manifestations étaient dures. Des pavés ont été lancés sur la préfecture du Mans. Il y a eu quelques blessés des deux côtés (grévistes et policiers). Mais aucun mort. Mon papy a finalement été augmenté, mais de pas beaucoup, du coup il a changé d’entreprise et gagné 400 francs de plus (de 600 à 1000 francs).

Léo, 11 ans

C’est l’histoire de ma mamie. En mai 68, il y avait beaucoup de manifestations. Elle travaillait dans un salon de coiffure. Elle posait des postiches. Elle était en grève et manifestait en ville, vers la préfecture.

Jules, 11 ans

Ça s’est passé en mai 1968. Tout est parti d’un étudiant à Paris : Cohn-Bendit ! Peu de temps après les ouvriers ont rejoint les jeunes. Ça s’est propagé dans toute la France. Cette année-là, ma grand-mère était en terminale. Le gouvernement a augmenté les salaires d’un tiers et a décidé de donner le BAC à tous ceux qui avaient plus de dix de moyenne. Ma grand-mère avait moins donc elle l’a pas eu…

Miguel, 11 ans

Le Portugal a envoyé pour la première fois des soldats pour combattre en Europe en 1917, pour participer à la libération de la France. Dès la fin de la première guerre mondiale, le Portugal n’a plus envoyé des militaires pour combattre sur le sol européen. Pratiquement quatre-vingt ans plus tard le Portugal a envoyé un bataillon militaire en Bosnie. Mon père se trouvait dans ce deuxième bataillon de troupes parachutistes.

Mon père est parti le 27 janvier de 1996 pour la Bosnie. Premièrement ils ont atterri en Croatie (Split). Après, ils ont continué en camion militaire en direction de Mostar (en Bosnie), puis Sarajevo. Ils sont restés dans la petite ville d’Ustipraca, où a commencé la mission « IFOR » (International Fellowship of Réconciliation), sous le commandement français et italien. Sa mission a duré six mois et demi. Il m’a dit que son objectif principal était de maintenir la paix et de créer un couloir humanitaire entre Sarajevo et Gorazde, pour que la population puisse avoir accès à des biens et des services. Il devait vérifier que les ennemis se maintenaient derrière leurs lignes (frontière accordée par le traité de Dayton). Il devait aussi localiser et signaler les champs de mines. La mission a été difficile : ils ont eu 4 morts à déplorer et plus d’une dizaine de blessés graves, ce qui est très important pour l’armée portugaise. En échange de sa participation à cette mission, le Portugal a eu le droit de rénover son matériel militaire (jusqu’alors le pays était limité en achat) mais aussi de participer à d’autres missions internationales (en 2000 : Timor-Leste, en 2001 : Afghanistan, en 2007 : Kosovo).

Lucien, 11 ans

J’ai décidé d’interviewer mon père pour savoir comment il avait vécu la coupe du monde 1998 et avec son aide j’ai refait un texte avec toutes ses impressions et je suis content de l’avoir vécu comme lui en 2018 !! Peu de monde voyait l’équipe de France championne et beaucoup de gens ainsi que les journalistes critiquaient l’équipe et son entraineur Aimée Jacquet. Tout a commencé le 12 juin à Marseille avec cette victoire 3-0 contre l’Afrique du Sud. La qualification pour les 8e était assurée après les deux autres victoires en phase de poule, mais cela allait être compliqué car l’équipe devait affronter le Paraguay sans son meilleur joueur Zinédine Zidane exclu contre l’Egypte !!! Et là, comme l’a si bien dit le commentateur Thierry Gilardi « la lumière est venue de Laurent Blanc » car il délivra l’équipe en marquant le but en or. Ensuite, les ¼ de finale contre l’Italie, mon père travaillait et ne pouvait pas voir le match car il était retransmis à 16h30, et finalement il a pu voir l’essentiel, car les deux équipes vont aux penaltys. En sortant de son travail il s’arrête au 1er endroit qui retransmet le match et se retrouve devant un bar, et quand Di Biaggio rate son pénalty la ville du Mans est méconnaissable, c’est la folie !!! Personne n’attendait la Croatie en ½ finale, comme Thuram. Jamais il a marqué depuis qu’il est professionnel et là il marque deux fois et qualifie l’équipe. La finale contre le Brésil, mon père va la voir a Antarès [le grand complexe sportif du Mans] ou le match est retransmis sur écran géant, les 6000 personnes chantent la Marseillaise, elle résonne dans la salle, le match commence… Zidane deviendra Zizou pour le monde entier ce jour là, deux buts de la tête en première mi-temps, plus rien ne pouvait nous empêcher de devenir Champions du Monde pour la première fois ! Emmanuel Petit dans les derniers instants finira le travail. Ce 12 juillet 1998 restera dans la mémoire de tous les Français surtout celle de mon père.

Selma, 11 ans

Ma mère est née au nord du Maroc, dans une ville qui s’appelle Al Hoceima. Elle vivait uniquement avec sa maman et ses sœurs et frères. Son père était partie en Espagne. Elle avait très peur des tremblement de terre. Il y en a eu un gros en 2004. Mais ma mère était partie avec sa sœur à Tanger ce jour-là. Le lendemain, quand elle est rentrée chez elle à Al Hoceima, les rues étaient vides, des maisons et des arbres cassés. Elle n’a pas directement vécu le tremblement de terre mais elle se souvient des jours d’après. Il y avait des tentes, énormément de tentes, comme si c’était une guerre. Il y avait aussi des hélico pour amener des couvertures et de la nourriture aux gens. Les maisons détruites. Des gens ont sauté par la fenêtre de leur maison au moment où la terre tremblait. Avec sa sœur, ma mère était terrorisée. Elles avaient peur de rentrer chez elles, dans leur maison. Par la suite, toute la famille est partie et a loué un appartement pour trois mois.

Yannis, 11 ans

Le 11 septembre 2001, ma mère était lycéenne. Elle apprit que des attentats avaient eu lieu aux Etats-unis. Elle était dans la voiture en rentrant du lycée. Au début, elle pensait que c’était un accident. Mais en arrivant chez elle, à la TV, il y a eu la deuxième attaque sur l’autre tour du World Trade Center. Elle était alors persuadée que c’était un attentat. Elle n’y croyait pas ces yeux. C’était le KO dans la ville, avec les pompiers. J’ai vu les bâtiments s’effondrer à la TV. Elle avait peur des terroristes. Depuis, on sait qu’ils étaient dix-neuf, sous le commandement de Ben-Laden. Ils ont détourné des avions.

Antoine, 12 ans

Aujourd’hui je vais vous raconter l’histoire d’une manifestation des gilets jaunes, mais surtout comment mon parrain l’a vécue. Les gilets jaunes ce sont des personnes qui ne sont pas d’accord avec le politique sociale du gouvernement. Mon parrain, lui, est gendarme. Lors d’un rassemblement, il s’est camouflé. C’était le samedi 1er décembre. Mon parrain s’est infiltré dans les gilets jaunes. Il était habillé en tenue normale avec un gilet jaune mais il avait quand même son arme cachée, un gilet pare-balle et sa carte professionnelle. Il disait à ses collègues où les gilets jaunes se déplaçaient, pour savoir où les casseurs allaient. Il fallait anticiper pour que les gendarmes aient le temps d’intervenir. Mais dans le village où il intervenait, il n’y a pas eu de débordements. Il m’a dit qu’il l’avait vécu comme ses autres missions, avec fierté et l’envie de bien faire son devoir. Il n’a pas eu peur, il était confiant.