Le Vérascope et la collection de stéréoscopies Jules-Richard (1890-1930). 1 - Des plaques, des albums et des registres : regards croisés sur un fonds commercial

Voir double, et voir l'histoire autrement. L'archiviste Selma Ahmed-Chaouch et l'historienne de l'art Colette Morel proposent sur Entre-Temps une série en trois épisodes autour des plaques en verre stéréoscopiques de la collection Jules-Richard, du nom de l'inventeur du Vérascope, appareil de capture et de visionnage d'images photographiques au rendu tridimensionnel. Premier épisode : les autrices présentent la collection et insistent sur la logique commerciale qui a présidé à sa constitution, avant d'évoquer les enjeux d'une étude matérielle et textuelle du fonds.

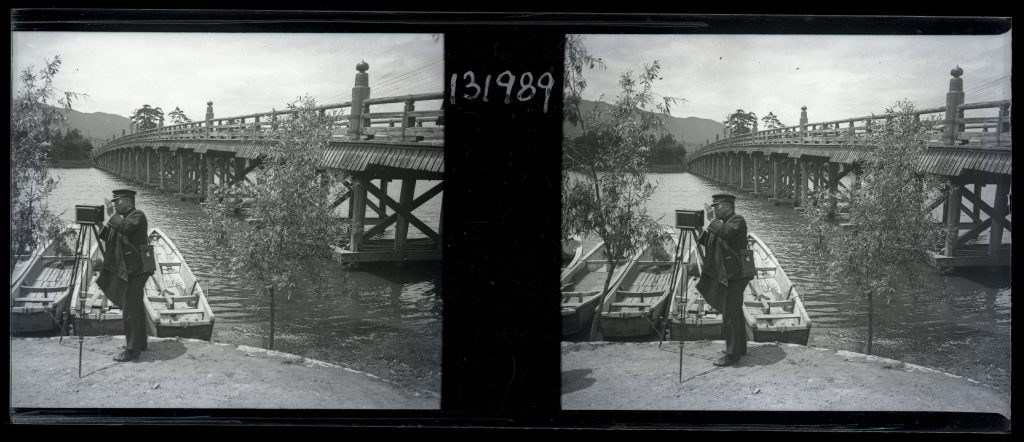

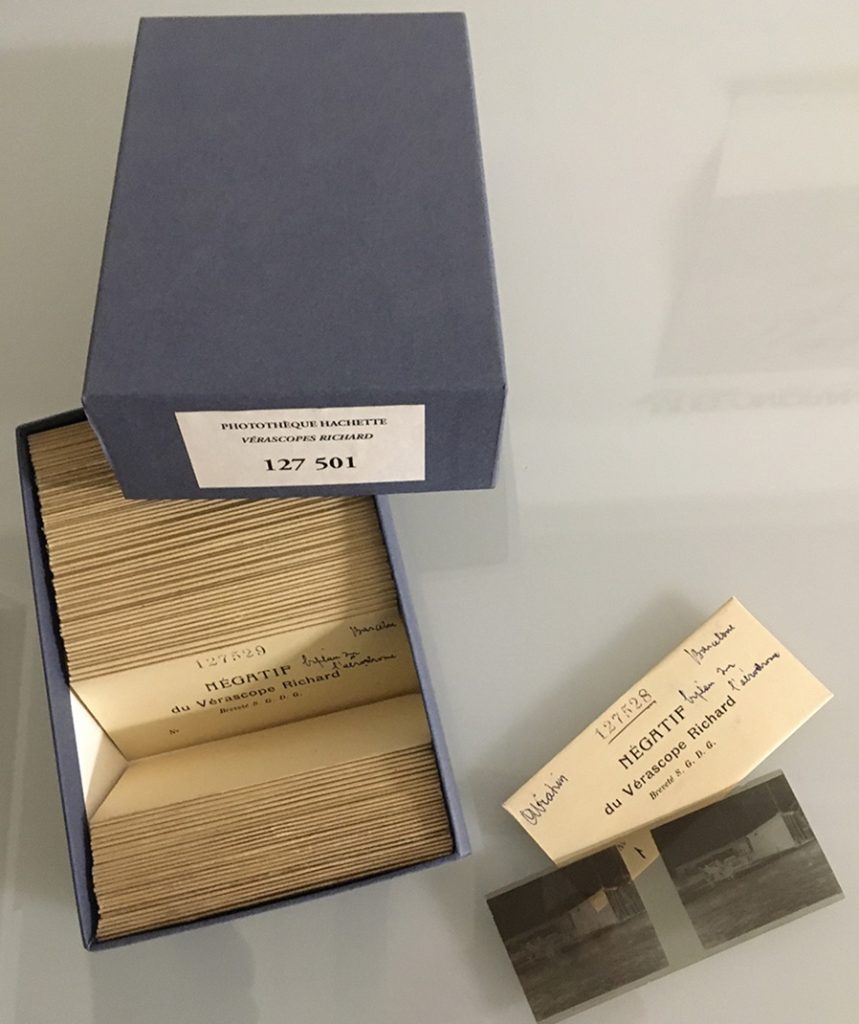

La collection Jules-Richard, conservée aujourd’hui au sein de la Photothèque du groupe Hachette Livre, regroupe environ 200 000 vues stéréoscopiques sur plaques de verre, produites entre 1890 et 1930. Constituée à l’origine par Jules Richard, fabricant d’instruments de précision et inventeur du Vérascope, cette collection est issue d’une double activité, associant la prise de vue à sa diffusion commerciale. Dès les années 1890, le Vérascope – qui permet à la fois la prise de vue et le visionnage de stéréoscopies sur verre – s’impose auprès d’un public d’amateurs. Les plaques positives proposées à la vente permettent alors aux acheteurs de compléter, voire de remplacer, leurs propres photographies jugées insatisfaisantes. Classées selon des critères géographiques et thématiques, ces images circulent largement, contribuant à brouiller la distinction entre production privée et image éditée.

Après la disparition de Richard en 1930, la collection change plusieurs fois de propriétaire. Elle est d’abord acquise par deux collectionneurs : Fernand Meiller, photographe professionnel, qui en assure l’exploitation jusqu’en 1959, puis reprise par Henri Allard, ingénieur, chef d’entreprise et passionné de photographie. En 1971, elle intègre les archives du magazine Paris Match, alors rattaché au groupe Prouvost. Le fonds rejoint une photothèque commune à Télé 7 Jourset Marie Claire, sous l’intitulé « Mémorial, La Photothèque de notre temps ». En 1976, à la suite de la scission du groupe, la collection est transférée chez Hachette, puis intégrée dans les années 1980 à la Photothèque Hachette Livre, à la suite du rachat de l’éditeur par le groupe industriel d’armement Matra.

Le fonds se caractérise par la diversité des thématiques représentées, notamment les scènes de voyage, les événements parisiens, la guerre de 1914-1918 ou encore les nus. Il comprend également des documents complémentaires, tels que les catalogues de vente, les inventaires manuscrits et les fiches collections. Depuis 2002, cet ensemble fait partie des archives classées comme historiques par le ministère de la Culture, en reconnaissance de son intérêt patrimonial. Longtemps réservé à un cercle restreint de collectionneurs et de spécialistes, il s’ouvre aujourd’hui à de nouvelles approches. Par sa matérialité, qui englobe les plaques de verre, les albums annotés et les dispositifs de classement, il constitue un objet d’étude pertinent pour interroger les usages et les circulations de l’image photographique, dans une perspective croisant culture matérielle, histoire sociale, technique, et du visuel.

Bien que constituée selon une logique commerciale, la collection Richard peut, à certains égards, être rapprochée d’initiatives contemporaines comme celle d’Albert Kahn. Par son ampleur, elle témoigne d’une grande diversité culturelle, sociale et géographique. Contrairement au projet encyclopédique et humaniste porté par les Archives de la planète, les vues stéréoscopiques diffusées par les établissements Richard relevaient d’un fonctionnement marchand, chaque image étant destinée à la vente. Malgré ces finalités différentes, les deux ensembles participent aujourd’hui, rétrospectivement, à une même entreprise de visualisation du monde au tournant du XXe siècle.

Le Vérascope a remis au goût du jour la stéréoscopie, très en vogue sous le Second Empire, tout en l’adaptant aux praticiens amateurs. Aujourd’hui, leurs plaques sont légion dans les collections des musées, bibliothèques et fonds d’archives. La mention « Vérascope Richard » y sème la confusion : a-t-on affaire à des images réalisées par des amateurs ou aux positives mises en circulation sur catalogue dès 1904 ? Ce trait spécifique de l’activité de Richard, tout à la fois fabricant et éditeur, permet en partie de comprendre que les écrits qui le concernent prennent plutôt pour objet les vues qu’il a commercialisées. Ces écrits émanent de pratiques de collection – et donc plutôt des collectionneurs que des historiens. Deux ouvrages proposant pour l’un un tour d’horizon des activités de Richard, pour l’autre un aperçu de la sous-collection des nus, partent des catalogues édités et des plaques positives en circulation, en insistant sur l’histoire de l’inventeur et la dimension érotique de ses images. Seul un mémoire de maîtrise soutenu à la fin des années 1990 aborde les albums de nu conservés dans le fonds commercial, utilisés pour illustrer une histoire générale du corps. Précisons que la rareté de ces travaux s’explique par la relative confidentialité du fonds, ce que rappelle l’ancienne responsable de la photothèque dans un article pour la revue Photographica en 2022.

Travailler sur une collection commerciale en se plaçant du côté du producteur et non du consommateur des images, qu’est-ce que ça change ? Pour Entre-Temps, nous souhaitions proposer deux approches complémentaires sur ce patrimoine d’entreprise et faire ainsi dialoguer deux visions de la recherche. Que dire de cet objet du point de vue de la conservation ? L’approche-t-on de la même manière selon qu’on soit collectionneur, responsable du fonds ou chercheur·se ? Que produit la matérialité d’un tel objet sur les discours qu’il engendre ? Comment les outils de classement – pensés à l’origine pour faciliter l’identification des négatifs, leur retirage et la rémunération des opérateurs – ouvrent-ils des pistes de recherche variées, touchant aussi bien à l’histoire coloniale qu’à une histoire sociale de l’art ?

Matière des plaques négatives et indices matériels des outils de classement guideront les deux contributions de cette série. La première, signée par l’actuelle responsable du fonds [Selma Ahmed-Chaouch, ndlr.], se centrera sur les altérations des supports pour interroger une histoire longue de cette collection, de son exploitation commerciale à son processus de patrimonialisation. La seconde, écrite par une historienne de l’art [Colette Morel, ndlr.], proposera un cas d’étude invitant à considérer les annotations manuscrites figurant sur les plaques et les albums de tirages-contact comme autant de sources textuelles pour enquêter sur les modèles photographiés.

à suivre, dans deux semaines, sur entre-temps.net