Histoire du temps qui manque

Entre visions et prévisions, l’avenir est un des mots de l’histoire. Mais comment penser l’attente ? Dans le cadre du programme « Avenir commun durable », Dario Mantovani a organisé le 10 mai 2022 un colloque interdisciplinaire au Collège de France, « Avenir : quel temps d’attente ? », dont les communications ont été mises en ligne. Entre-Temps a décidé de publier le texte de la contribution de Patrick Boucheron.

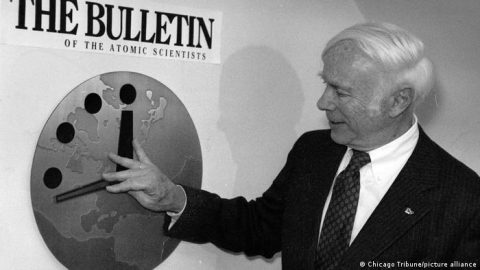

100 secondes. C’est, on le sait, le temps qui reste avant la fin du monde. On, qui ça on ? Les fans de Watchmen, ou ceux qui écoutent en boucle 2 Minutes for Midnight ? Pas seulement : depuis le milieu des années 1980 — le tube du groupe britannique Iron Maiden est sorti en 1984, et cette date a je crois son importance — la culture populaire s’est emparée de cette image de l’horloge de l’Apocalypse, Doomsday Clock. Le projet scientifique et militant était au départ — et est encore — des plus sérieux : il est né en 1947 à l’université de Chicago, autour d’anciens physiciens du projet Manhattan qui, depuis, publient tous les ans, dans le Bulletin of the Atomic Scientists, une évaluation du risque qui pèse sur la survie de l’humanité[1].

Parmi ceux que l’on appellerait aujourd’hui des lanceurs d’alerte était Alexander Langsdorf, et c’est son épouse, l’artiste américaine Martyl Langsdorf, qui imagine cette horloge conceptuelle à partir de l’analogie puissante, car aisément universalisable, d’une apocalypse qui sonnera au douzième coup de minuit, et de l’aiguille des minutes qui indique le décompte du temps qui reste — c’est-à-dire, à bien des égards, du temps qui manque. Elle l’imagine, oui, c’est-à-dire qu’elle donne à voir l’urgence, et l’angoisse que suscite cette urgence, sous la forme d’une image, celle d’une horloge au bord de s’arrêter.

Or cette image est davantage qu’une image, mais bien une métaphore. Elle l’est au sens plein du terme, défini par Hans Blumenberg : la métaphore est à la fois institution imaginaire et préfiguration, puisque dans un monde qui n’est pas fiable mais qui demeure lisible — ce sont au fond les deux conditions qui rendent possible le calcul d’une prévision afin de conjurer l’attente et de faire sonner l’alerte — elle porte une parole qui nous dépasse, au sens où elle se porte au-devant de notre capacité de conceptualisation[2].

Si je me permets de dire cela, c’est parce que la puissance de la métaphore chez Blumenberg exprime d’une certaine manière l’ambition qui nous anime et nous rassemble, par-delà les disciplines, dans le programme Avenir commun durable : tous ceux, et ils sont nombreux, qui ont vu sur Netflix à la fin de l’année 2021 la comédie dramatique Don’t look up savent désormais qu’il ne suffit pas d’avoir raison pour être entendus, et que face au déni puissant des dangers imminents du changement climatique, l’écologie politique peut réaliser l’exploit, comme l’écrit Bruno Latour, de paniquer tout le monde tout en faisant bailler d’ennui[3]. D’où la nécessité d’inventer les métaphores — c’est-à-dire, là encore, les déplacements d’une discipline à l’autre — qui permettent de mobiliser efficacement des conjurations d’intelligence scientifique, d’énergie sociale et de volonté politique autour de la question cruciale d’un avenir commun et durable.

La pensée, l’art et la création y ont leur part, et parmi eux je crois possible d’inclure l’histoire, non seulement en tant qu’elle propose une mise en contexte de ces imaginaires sociaux dans le temps, mais parce que cette vision critique de l’histoire des prévisions est également susceptible de produire des nouveaux imaginaires sociaux, selon une conception de ma discipline que je me risquerai sans doute, mais à la fin de mon propos seulement, à appeler prophétique. Contentons-nous simplement ici de citer une fois de plus Walter Benjamin, dans l’une de ses thèses sur le concept d’histoire : « Faire œuvre d’historien ne signifie pas savoir “comment les choses se sont réellement passées” ; cela signifie s’emparer d’un souvenir, tel qu’il surgit à l’instant du danger »[4].

C’était en 1940. Sept ans plus tard, je l’ai dit, l’horloge de la fin du monde affichait 23h53. La mesure du temps qu’il reste a depuis oscillé selon les évaluations des dangers de la dissémination nucléaire et parfois même, lors des épisodes aigus de guerre froide, de confrontation directe entre les grandes puissances. L’évaluation de ce que les démographes (mais aussi les assureurs) appellent le reste à vivre, à ceci près qu’il concerne ici l’ensemble de l’humanité, a reculé de cinq minutes jusqu’en 1953, où elle s’est établie à 23h58, puis s’est immobilisée sur le palier de la détente, de 1963 à 1972, à 23h48. C’est la reprise de la course aux armements qui la ramène en 1984 à 23h57, avant que la signature des traités internationaux recule l’horloge en 1991 à 23h43 — au plus loin de ce qu’elle fut depuis 1947.

A ce moment-là, certains futurologues imprudents prédisaient la fin de l’histoire. Et les experts du Bulletin of the Atomic Scientists, obsédés par l’apocalypse nucléaire, ont tardé à intégrer à leur calcul les risques épidémiques et environnementaux — ces derniers n’intervenant qu’en 2007. Depuis lors, le temps restant ne cesse de s’amenuiser, au point qu’on a commencé à le compter en secondes. C’est le 23 janvier 2022 que les experts dévoilaient à Chicago le dernier décompte des heures, s’établissant à 23h 58 minutes et 20 secondes, soit 100 secondes avant l’apocalypse. Un mois plus tard, la Russie envahissait l’Ukraine. On attendra donc l’année prochaine pour découvrir la nouvelle prévision. Mais une chose est certaine : notre conception contemporaine du temps qui reste est celle d’un temps qui manque, et s’il manque c’est que nous manquons au temps — je veux dire que nous sommes désormais comptables de nos manquements.

Est-ce à dire que je cède ici à la rhétorique la plus commune des collapsologues, c’est-à-dire de ceux qui font profession d’annoncer bruyamment l’effondrement comme imminent et inéluctable ? Une telle posture — dont la critique philosophique n’est plus à mener[5] — a tout, je le sais, pour exaspérer les scientifiques qui affectent un rapport bien plus mesuré, dans tous les sens du terme, au temps. Cette mesure doit évidemment être défendue, car elle est une des conditions du travail scientifique, pas seulement parce qu’elle impose le calme, mais parce qu’elle oblige à la modestie face à l’imprévisibilité du tempo même de la découverte et de l’innovation. Pour le dire vite, si le temps qui reste manque toujours à notre capacité prédictive, c’est parce qu’il va tantôt plus lentement, tantôt plus rapidement, mais jamais au rythme où on l’attend.

Il y a toutefois une autre raison, tout aussi rationnelle, à ne pas rejeter trop vite le catastrophisme comme une forme mentale archaïque et démobilisatrice. C’est dans son livre majeur sur Le Principe Responsabilité, sous-titré Une éthique pour la civilisation technologique que le philosophe allemand Hans Jonas, le bien nommé, énonce le paradoxe classique des éveilleurs dont la responsabilité est d’être suffisamment entendus, et suffisamment crus, pour que l’avenir leur donne tort. « La prophétie de malheur est faite pour éviter qu’elle ne se réalise, et se gausser ultérieurement d’éventuels sonneurs d’alerte en leur rappelant que le pire ne s’est pas réalisé serait le comble de l’injustice : il se peut que leur impair soit leur mérite »[6].

Pourquoi ? Précisément parce qu’en annonçant l’avenir, et en jouant de la peur que provoque cette annonce, le prophète doit tenir compte de l’effet de sa parole — c’est en ce sens que Jean-Pierre Dupuy, théoricien de ce qu’il appelle un catastrophisme éclairé, l’appelle une prophétie auto-invalidante. Elle construit un avenir à la fois nécessaire et indéterminé[7]. Et c’est en ce sens aussi que l’on peut dire que le philosophe Hans Jonas est bien nommé — car on pense évidemment ici à l’histoire du prophète Jonas qui, au VIIIe siècle avant notre ère, posait déjà le paradoxe temporel de la prédiction. « La parole de Yahvé advint à Jonas, fils d’Amittaï, en ces termes : “Debout ! Va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle que leur méchanceté est montée devant moi.” Jonas partit pour fuir à Tarsis, loin de la Face de Yahvé » (Jonas, 1, 2). Dieu lui demande de prophétiser la chute de Ninive, et il fait l’inverse. Car il croit alors que son devoir est de désobéir à Dieu pour que le futur advienne selon la parole divine. Il sait, parce que c’est un bon prophète, qui connaît l’efficace de sa parole, que s’il part à Ninive et qu’il dit la colère de l’Eternel, les habitants vont se repentir, que Dieu leur pardonnera, et que Ninive ne tombera pas. D’où sa fuite. Vous connaissez la suite de l’histoire : le bateau, la tempête, la culpabilité de Jonas, le courroux de Jahvé, la baleine miséricordieuse — retour à la case départ. C’est alors que Jonas comprend ce qu’il doit faire pour accomplir la prophétie : dire aux Ninivites qu’ils vont être châtiés, pour qu’ils se repentent, et que le châtiment n’ait pas lieu[8].

Dans Le temps de la fin, Günter Anders, le grand penseur de la peur nucléaire, ne dit pas autre chose lorsqu’il écrit : « Si nous nous distinguons des apocalypticiens judéo-chrétiens classiques, ce n’est pas seulement parce que nous craignons la fin (qu’ils ont, eux, espérée), mais surtout parce que notre passion apocalyptique n’a pas d’autre objectif que celui d’empêcher l’apocalypse. Nous ne sommes apocalypticiens que pour avoir tort. Que pour jouir chaque jour à nouveau de la chance d’être là, ridicules mais toujours debout. »[9].

Voici pourquoi l’histoire n’est peut-être pas inutile, dès lors qu’elle se fait archéologie de la modernité : elle permet de mettre à jour, dans notre conception du temps, y compris celle des scientifiques qui s’en pensent exemptés ou affranchis, la strate apocalyptique — non pour la dénoncer ou la récuser, mais au contraire pour en reconnaître la puissance créatrice.

Ainsi les prophètes sont-ils bien, dans la conception chrétienne du temps apocalyptique, ces « sentinelles de l’immanence » dont parlait Charles Péguy : ils n’imaginent pas le futur, ils « représentent le futur comme s’il était déjà présent ». Ne croyez pas pour autant que ce temps soit immobile, ou cyclique : si le passé est bien l’annonce du temps à venir, si le nouveau se donne comme répétition, c’est — selon l’expression de Paul Ricœur, une « répétition créatrice ». C’est ainsi que le nouveau régime chrétien de l’historicité, qui n’est pas seulement celui du futur apocalyptique de l’Ancien testament cherchant à hâter la fin des temps, ménage la possibilité d’une issue. Mais celle-ci — et je m’appuie ici sur le dernier livre de François Hartog — n’est pas, j’allais dire n’est pas seulement, l’irruption soudaine du nouveau, comme chez les modernes. Elle est une forme de reprise, après une interruption dans le cours du temps[10].

En ce sens, le temps messianique n’est pas le temps prophétique. Giorgio Agamben l’a bien montré dans son commentaire de l’épitre aux Romains, intitulé précisément Le temps qui reste. Car si le discours apocalyptique se situe au dernier jour, au temps de la colère où l’on voit la fin advenir, l’apôtre se place au contraire non pas à la fin des temps, mais dans le temps de la fin, en cette contraction où peut se contempler, pour Paul de Tarse, « le temps qui reste entre le temps et sa fin »[11].

Reste que les conceptions grandioses du prophétisme apocalyptique et du messianisme chrétien ne doivent pas nous éloigner d’une réalité tangible, et que je tiens pour essentiel si l’on veut comprendre les conditions de possibilité de la mesure du monde, pour parler comme Paul Zumthor, c’est-à-dire de la capacité humaine à appréhender le réel, à partir du XIIe siècle au moins, comme une quantité mesurable[12]. C’est que le temps et l’espace sont pour les penseurs médiévaux des données de l’expérience aux dimensions humaines, susceptibles donc d’être appréhendées par l’entendement. Le temps ? Il est profond, sans doute, mais pas inépuisable. Pour Eusèbe, Dieu a créé l’univers 5198 ans — et la précision est évidemment importante pour dire la confiance de l’homme dans sa capacité à saisir le monde — avant l’incarnation. Il existe évidemment bien d’autres estimations de l’âge de l’univers, mais aucune n’est supérieure à 7000 ans. Or, comme le temps va à sa fin — cela aussi fait consensus parmi tous les penseurs médiévaux, le monde est vieux et la fin est proche, c’est de toute façon l’affaire de quelques générations — l’ensemble du temps tient en trois cent générations, pas davantage.

On pourrait en dire de même de l’espace, qui est vaste sans doute, mais dont l’immensité n’a rien de paralysant. En 1246, Gauthier de Metz, poète lorrain dont l’encyclopédie, intitulée L’Image du monde, est l’un des best-sellers du Moyen Âge, traduit dans de nombreuses langues, crut pouvoir calculer que si Adam s’était mis à marcher dans les airs, droit devant lui, tout de suite après sa création, à la vitesse soutenue de 25 milles par jour — soit 40 kilomètres, ce qui est un bon rythme, mais n’oublions pas que Adam est éternellement jeune — il lui resterait encore 713 ans de marche à accomplir pour atteindre les étoiles fixes, c’est-à-dire le bord de l’univers[13]. Il serait donc, si je compte bien, déjà arrivé, depuis 1959.

Le monde, c’est-à-dire l’espace-temps, peut être parcouru au rythme de la marche — car cette cadence réglée sur le pas vaut à la fois pour le corps et pour l’univers, selon une analogie qui a été bien mise en lumière par Jean-Claude Schmitt[14]. Mais cette mesure piétonnière du monde est aussi la condition de sa mise au pas : comme l’a justement fait remarquer Alfred Crosby, historien de la quantification dans la culture médiévale, ces mesures à taille humaine favorisent les aventures du savoir et les élans de connaissance — c’est un fait bien connu que Christophe Colomb n’aurait jamais bravé les immensités océanes s’ils ne s’étaient pas trompés dans le calcul de la distance (et donc du temps qui reste pour la parcourir) entre l’Europe et ce qu’il croyait être les Indes.

On pourrait donc décrire l’histoire des sciences comme une extension progressive de la dimension de l’espace et du temps, qui s’étendent au fur et à mesure qu’on gagne en capacité à l’appréhender, non sans crainte évidemment — « le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie » s’exclame Pascal, parce qu’il a la capacité mathématique à se les représenter, et on doit aussi se souvenir qu’Isaac Newton, en protestant zélé qu’il fut, priait tous les jours pour qu’advienne le Royaume, c’est-à-dire pour que finisse le temps.

Pardon pour ces généralités parcourues à grandes enjambées, mais ce qui est alors en cause dans cette histoire longue du temps est d’abord son prodigieux étirement, ou plutôt son épaississement. Quand, en 1859, Boucher du Perthes parvient à faire admettre l’existence d’un homme antédiluvien, il ne fonde pas seulement la science préhistorique sur la remise en cause du récit biblique, il creuse sous le pas des hommes les profonds abysses du temps. Les nouvelles théories du transformisme lamarckien, puis de l’évolution darwinienne ne cessent de faire reculer le temps des origines, tandis que les nouvelles sciences de la Terre lui font prendre de l’âge. Son histoire couvre désormais 4, 5 milliards d’années.

Mais peut-on encore parler d’histoire à une telle échelle de temps ? Rapporté à une autre horloge conceptuelle, celle du système Terre dont les astrophysiciens décrivent l’avenir en une séquence géologiquement inéluctable, il reste encore du temps avant que, sous l’effet d’une augmentation constante de la luminosité solaire, notre planète privée de ses océans par un emballement de l’effet de serre ne soit absorbée par le Soleil qui, avant de s’effondrer sur lui-même, se transformera en géante rouge. Tout cela dans 7, 5 milliards d’années. Or la Terre ne sera alors plus notre planète depuis bien longtemps, rendue inhospitalière pour l’espèce humaine mais aussi pour toutes formes de vie. Si bien que non seulement le temps ne manque pas avant que sonne le douzième coup de minuit — à cette horloge de l’Apocalypse cosmique, nous serions en milieu de matinée — mais que l’épisode humain, durant effectivement quelques secondes seulement, ne se situe pas dans les dernières minutes fatales d’une Terre qui en a vu d’autres.

De cet épaississement vertigineux du temps résulte sa grande discordance. Tandis que Buffon pouvait encore, dans ses Epoques de la nature, brosser une fresque où la Terre et l’Homme conjoignaient leur destin à l’échelle de quelques dizaines de milliers d’années, le temps des hommes se séparait au milieu du XIXe siècle de celui de la nature. De là le sentiment d’accélération, dont Reinhart Koselleck a montré qu’il constituait la modalité propre de l’expérience du temps moderne, déterminée par le progrès technique et scientifique, mais aussi par l’aggravation du sentiment d’urgence[15]. On dira qu’à l’âge de l’apocalyptique chrétienne, marquée par l’attente et l’imminence du jugement de Dieu, le temps ne cessait de se raccourcir. Mais c’est Dieu lui-même qui accélérait le pas pour hâter la fin, car pour lui, ainsi que le rappelait Jean Delumeau ici-même, un jour est comme mille ans et mille ans est comme un jour[16].

Au tournant du XIXe siècle, s’il y a bien une accélération du temps, elle est due au temps lui-même[17]. C’est sur cette intuition que se fonde la pratique de l’histoire comme prophétie, telle que la défend Michelet. Lui aussi veut hâter la fin, avec un sentiment très vif du temps qui manque, mais cette urgence est alors toute politique — c’est celle qui nait de la Révolution française.

Voici ce qui lui fait écrire, en 1872, une Histoire du XIXe siècle — histoire précipitée, puisqu’il sait que le temps lui manquera pour en voir la fin (il meurt en 1874 et deux de ses tomes paraissent de manière posthume). Mais cette histoire, qui nait de l’échec du prophétisme politique — Michelet n’a pas vu venir l’effondrement de la France en 1870 — est la première à appréhender le siècle comme découpe du temps. Or voici ce qu’il y écrit dans sa préface : « Un des faits les plus graves et les moins remarqués, c’est que l’allure du temps a tout à fait changé. Il a doublé le pas d’une manière étrange. Dans une simple vie d’homme (ordinaire, de soixante-douze ans), j’ai vu deux grandes révolutions qui autrefois auraient peut-être mis entre elles deux mille ans d’intervalle. Je suis né au milieu de la grande révolution territoriale ; ces jours-ci, avant que je ne meure, j’ai vu poindre la révolution industrielle »[18].

C’est bien de cela qu’il s’agit, en effet — ce sentiment d’accélération du pas de l’histoire est liée au progrès industriel, et demeure une attente, ou une promesse, d’émancipation, tandis que nous vivons actuellement une accélération de l’accélération[19]. Or celle-ci, dans notre société post-industrielle, est vécue, ainsi que l’a montré Hartmut Rosa, comme une aliénation bien davantage que comme une émancipation[20]. Car entretemps, les temps de la Terre et ceux des hommes se sont rejoints, et chacun sait désormais que, depuis 2000, on nomme anthropocène cet âge du système-Terre où les sociétés humaines sont devenues des forces géologiques capables de forcer le cours du temps et, possiblement, d’en précipiter la fin — non pas celle de la Terre elle-même, mais des conditions de son habitabilité, retrouvant par là ce que Gunther Anders appelait, mais au sujet de la vulnérabilité atomique, l’obsolescence de l’homme. Si bien que l’accélération n’est plus vécue comme une promesse de progrès mais comme l’urgence d’un temps qui manque.

Faut-il dès lors se contenter d’égrener les secondes qui restent avant l’apocalypse, et constater, navrés, que nous avons manqué à ce temps d’attente ? Telle est par exemple la démarche de Nathaniel Rich qui projette le compte-à-rebours en arrière, décrivant cette décennie cruciale, de 1979 à 1989, comme un rendez-vous manqué où l’on avait tous les éléments pour comprendre les origines humaines du changement climatique, pour comprendre et pour agir, et où l’on n’a rien fait ? Cette démarche a ses vertus, car elle permet de prendre la mesure de la fabrique de l’ignorance, et notamment par quelques lobbies industriels qui ont travaillé à « maintenir la controverse vivante » selon la technique mise en lumière par Robert Proctor au sujet des dangers du tabac[21]. Mais cette démarche a aussi ses limites, si elle laisse à penser que tout est déjà trop tard.

Car s’il y a bien, pour reprendre le titre du livre important de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, un événement anthropocène, celui-ci vient déjouer le grand récit de la prise de conscience des dégâts environnementaux, de la rédemption par la science et de la nécessité du développement durable pour surmonter la crise environnementale. Or, je les cite, « le mot “crise” entretient un optimisme trompeur : il donne à croire que nous serions simplement confrontés à un tournant périlleux de la modernité, à une épreuve brève dont l’issue serait imminente. Le terme de crise désigne un état transitoire, or l’Anthropocène est un point de non-retour. Il désigne un dérèglement écologique global, une bifurcation géologique sans retour prévisible à la “normale” de l’Holocène »[22].

Voici pourquoi l’histoire du temps qui manque ne saurait être totalement désespérante — parce qu’elle est aussi l’histoire du temps qui reste, qui n’est assurément pas un temps d’attente, mais de prise de conscience que nous n’avons pas encore perdu. Ne vous étonnez-pas, après cela, de l’inversion de l’ordre du temps et de l’autorité des générations qui fait qu’aujourd’hui, c’est une enfant qui fait la leçon aux adultes, les grondant parce qu’ils ne sont décidément pas raisonnables et l’obligent à se faire beaucoup de souci pour eux. Greta Thunberg est comme la Jeanne du film de Bruno Dumont, s’exclamant : « il y avait des malheurs qui arrivaient pendant ce temps-là qui n’avaient pas le temps d’attendre ». Ainsi que le rappelle opportunément Laurence Bertrand Dorléac, elle est comme la pythie, enfant de la colère des dieux, qui ridiculise le vieux monde, sort de l’ombre pour dire ce que l’on ne voulait pas entendre. « Elle repartira aussi brutalement qu’elle est venue en laissant derrière elle un sentiment d’inachevé mais rien ne pourra plus jamais être comme avant »[23].

Il me faut donc, pour conclure, justifier ce que je n’ai fait que suggérer au début de cette communication, lorsque je défendais la nature possiblement prophétique de la connaissance historique — il ne s’agit évidemment pas d’affecter de grands airs michelétiens, et encore moins de prétendre dire l’avenir. Mais précisément, même si le latin chrétien propheta les confond dans un même mot, la prophétie n’est pas une prédiction. On interroge le devin ou l’oracle qui répond en disant l’avenir, tandis que le prophète appelle (c’est le sens de l’hébreu nabi) en lisant les paroles ou les signes de Dieu, en les interprétant et en relançant d’autres questions. En 1917, Gershom Scholem avait à peine vingt ans quand il écrivit de courts fragments lumineux sur le prophétisme biblique[24]. Revoici donc Jonas, qui est porteur d’une parole infinie — c’est un inlassable poseur de questions — et dont la poésie prend la forme de la lamentation car c’est alors, dit Scholem, le seul « acte juste ».

A la fin de son dernier livre, Georges Didi-Huberman met en avant cette force de soulèvement d’un prophétisme qui ne dit rien du déroulement des faits à venir, mais conjugue mémoire et utopie pour se faire témoin des temps possibles[25]. 100 secondes avant minuit ? Ce n’est, vous l’avez compris, pas de cela dont il s’agit. On ne doit pas compter chichement le temps qui reste, en un geste à la fois vain et vaniteux, et pour tout dire décourageant. On doit s’exclamer : il est grand temps — expression riche, pleine, profuse, dont il convient de déplier tous les possibles. Il est grand temps pour penser et pour agir.

Les vidéos des différentes interventions du colloque « Avenir : quel temps d’attente ? » du 10 mai dernier sont disponibles sur le site du Collège de France.

[1] Site du Bulletin of the Atomic Scientists : www.thebulletin.org.

[2] Hans Blumenberg, Préfiguration. Quand le mythe fait l’histoire [éd. or. 2014], trad. franç., Paris, Le Seuil, 2016.

[3] Bruno Latour et Nikolaj Schultz, Mémo sur la nouvelle classe écologique. Comment faire émerger une classe écologique consciente et fière d’elle-même, Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 2022.

[4] Walter Benjamin, « Sur le concept d’histoire » [1940], trad. franç. Dans Œuvres, t. 3, Paris, Gallimard (« Folio »), 2000, p. 431.

[5] Michaël Foessel, Après la fin du monde. Critique de la raison apocalyptique, Paris, Le Seuil, 2012.

[6] Hans Jonas, Le Principe Responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique, [éd. or. 1979], trad. franç., Paris, Flammarion, 1991, rééd. 1995 (« Champs »), p. 233.

[7] Jean-Pierre Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé, Paris, Le Seuil, 2002.

[8] Id., « Contre les collapsologues et les optimistes béats, réaffirmer le catastrophisme éclairé », AOC, 12 novembre 2020.

[9] Günther Anders, Le temps de la fin [éd. or. 1960], Paris, L’Herne, 2007, p. 88

[10] François Hartog, Chronos. L’Occident aux prises avec le temps, Paris, Gallimard, 2020, p. 42-50 (et notamment p. 49 pour les citations de Charles Péguy et Paul Ricœur).

[11] Giorgio Agamben, Le temps qui reste. Un commentaire de l’Epitre aux romains [éd. or. 2000], trad. franç., Paris, Payot & Rivages, 2000, p. 111.

[12] Paul Zumthor, La mesure du monde. Représentation de l’espace au Moyen Âge, Paris, Le Seuil, 1993.

[13] Alfred W. Crosby, La mesure de a réalité. La quantification dans la société occidentale (1250-1600) [éd. or., 1997], trad. franç. Paris, Allia, 2003, p. 33-34.

[14] Jean-Claude Schmitt, Les rythmes au Moyen Âge, Paris, Gallimard, 2016, p. 161 et s.

[15] Reinhart Koselleck, « Raccourcissement du temps et accélération. Contribution à l’étude de la sécularisation » [éd. or. 1985], trad. franç. Dans Ecrire l’histoire, 16, 2016 (« Accélérations »), p. 27-48.

[16] Jean Delumeau, Mille ans de bonheur. Une histoire du paradis, 2, Paris, Fayard, 1995.

[17] François Hartog, Confrontations avec l’histoire, Paris, Gallimard (« Folio »), 2021, p. 87-103.

[18] Jules Michelet, Histoire du XIXe siècle [1872], Paris, Ch. Marpon et E. Flammarion, 1880, p. IX.

[19] Pour une appréhension critique d’une telle expérience sociale du temps, voir tout dernièrement Christophe Bouton, L’accélération de l’histoire. Des Lumières à l’Anthropocène, Paris, Le Seuil, 2022.

[20] Harmut Rosa, Aliénation et accélération. Vers une théorie critique de la modernité tardive [éd. or. 2010], trad. franç., Paris, La Découverte, 2012.

[21] Nathaniel Rich, Perdre la terre. Une histoire de notre temps [éd. or. 2019], trad. franç., Paris, Le Seuil/Editions du sous-sol, 2019

[22] Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, L’événement anthropocène. La Terre, l’histoire et nous, Paris, Le Seuil, 2013, p. 39.

[23] Laurence Bertrand Dorléac, Un ours dans la tête. Greta Thunberg, Paris, Gallimard (« Folio »), 2022, p. 9 (et p. 77 pour la citation de Jeanne de Bruno Dumont).

[24] Gershom Scholem, Sur Jonas, la lamentation et le judaïsme [1917-1919], trad. franç., Paris, Bayard, 2007 ?

[25] Georges Didi-Huberman, Imaginer recommencer. Ce qui nous soulève 2, Paris, Minuit, 2021, notamment p. 591 et s.