"Faire sécession", un roman historique entre procédé et bricolage

Roman inclassable, expérimental, aux multiples voix, "Faire sécession", de Jan Baetens, bouscule les différentes approches du "roman historique" classique. En s'intéressant à la guerre de Sécession (1861-1865), Baetens explore ses propres souvenirs d'enfance, les images qui construisent la mémoire de l'événement, mais aussi celles qui restent et voyagent dans le temps - images en constante effervescence grâce au somptueux travail de gravure de Frédéric Coché qui illustre et accompagne le texte de Baetens. "Faire sécession" est une traversée, un passage de relai, de voix en voix, un fin tressage des couches narratives qui touchent l'essence des liens qui unissent le travail historique et la littérature. Jan Baetens revient, pour Entre-Temps, dans cet article riche et généreux, sur son travail et sur les questions que posent sa démarche littéraire. Rares sont les textes qui abordent avec autant de justesse la "fabrique" d'un roman où l'histoire, à chaque recoin, fait irruption. Entre-Temps vous offre également la possibilité de lire les premières pages de "Faire sécession" en fin d'article. Nous remercions, très chaleureusement, Jan Baetens et les éditions L'herbe qui tremble.

À Thierry Horguelin

Je suis un primo-romancier de plus de soixante ans et Faire sécession (éd. L’herbe qui tremble, 2017) est un texte qui, dans l’ensemble de mon écriture, reste une sorte d’OVNI[1]. Certes, le classement générique de l’ouvrage ne fait pas de doute : il s’agit sans conteste d’un roman, plus exactement d’un roman historique. Mais tel qu’en lui-même, il s’oppose catégoriquement à tout ce que j’avais écrit jusque-là et qu’on peut ranger grosso modo en trois catégories : la poésie, bien entendu, rarement axée sur des thèmes historiques (une exception en serait la plaquette Arlon, musée gallo-romain, éd. Tétras-lyre, 2000), puis une série de textes unis par le souci, théorique aussi bien que critique, de la contrainte, au sens presque oulipien du terme (une bonne partie de ces pages se trouve dans les revues Formules et Formes poétiques contemporaines), enfin tout un ensemble d’essais savants sur des sujets touchant à la discipline des études culturelles et aux rapports entre textes et images dans les genres dits populaires (j’en citerais volontiers comme exemples La Novellisation[2], éd. Les Impressions nouvelles, 2008, et Pour le roman-photo, chez le même éditeur, 2017).

Dans chacun de ces domaines, mon ambition a toujours été de proposer quelque chose de neuf à chaque publication, quitte à laisser tomber un filon si je le craignais épuisé (ce qui a été le cas pour mes recherches sur l’écriture à contraintes, par exemple). Le désir de me lancer dans un projet de type romanesque n’a donc rien de surprenant, dans la mesure où il creuse et prolonge cette puissante envie de toucher à tout, sans jamais refuser de tirer les leçons de ce qui a déjà été fait. Mais pourquoi justement le roman ? Par défi ? Par goût de l’émulation ? Par naïveté ? Par orgueil ? Par ignorance des techniques donnant accès à la vidéo ou à d’autres médias ? Je n’ai jamais eu de réponse satisfaisante à cette interrogation, sur laquelle j’aurai à revenir à la fin de ce texte.

Cela dit, si je ne savais pas très bien pourquoi j’allais vers le roman, j’avais une idée très précise de ce que je voulais éviter à tout prix et que j’appelais, faute de mieux sans doute, le « roman de poète », épouvantail imaginaire qui renvoyait dans mon esprit à une forme d’écriture romanesque faisant l’économie d’une intrigue à proprement parler pour miser de la première à la dernière des lignes sur la beauté du style, mais un style vidé de toute chair, de tout contenu, bref de tout récit. La crainte de tomber dans ce « roman de poète », qui n’a évidemment rien à voir avec les romans, souvent très forts du point de vue narratif, commis par des auteurs qui écrivent avant tout de la poésie, me fournissait d’emblée une sorte d’anti-modèle dont les pièges et les impasses, telles du moins que je me les expliquais, ont beaucoup pesé dans la manière dont j’ai envisagé, puis élaboré le travail sur Faire sécession. De là sûrement le choix initial d’un thème à forte potentialité narrative. Il m’a semblé que pour faire un vrai roman, avec un vrai sujet, une vraie histoire, de vrais personnages, et de préférence un sujet, une histoire, des personnages qui soient autre chose qu’une transposition de ma propre vie (mécanisme que je rattachais à mes élucubrations sur le « roman de poète »), il m’a fallu identifier un thème à la fois fort mais non directement lié à ma propre vie. Ce thème idéal, ce fut la guerre, et plus particulièrement le sous-thème de la bataille.

La littérature abonde en récits de guerre et scènes de bataille, mais au début de Faire sécession, les textes que j’avais en tête étaient d’un type particulier : non pas des romans ou des témoignages décrivant les horreurs de la guerre et les expériences presque insoutenables de ceux qui la subissent (par exemple dans la veine que représentent aujourd’hui les bandes dessinées de Jacques Tardi), mais plutôt des textes où les auteurs s’efforcent de garder une certaine distance par rapport aux événements, quand bien même ils se trouvent exposés aux événements et aux situations les plus extrêmes (le cas d’école reste ici Le Guerrier appliqué de Jean Paulhan, mais j’y ajouterais volontiers Jardins et routes. Journal 1939-1940 d’Ernst Jünger ou, de parution plus récente, les Manuscrits de guerre de Julien Gracq (du moins pour la partie « journal », non pour le volet « roman », qui en est une récriture inachevée et à tout dire justement interrompue par l’auteur même). Ces livres sont tous à mi-chemin de l’invention romanesque et de l’observation la plus directe qui soit, car il ne suffit pas de tenir un journal pour échapper à l’obligation de la mise en forme et, partant, de la fiction. Leur exemple m’a sûrement servi de basse continue tout au long de mon travail, qui a privilégié dès le début une éthique de la précision, aussi bien dans les passages les plus romanesques (je veux dire : inventés de toutes pièces) que dans les zones où je puisais dans mes propres souvenirs (car même si j’ai jamais vécu moi-même de vraies situations de guerre, j’ai comme tout le monde un rapport très direct avec les mille et une médiatisations de la guerre).

Il va sans dire que la sélection d’un thème, surtout très général et peu articulé à des structures de type narratif, n’aide guère à déclencher un processus d’écriture. Toute une série d’autres décisions sont nécessaires pour qu’il soit possible d’entamer le mot à mot de l’écriture. Qu’on s’en écarte au cours de la rédaction, voire au moment des retouches et réécritures finales, ne les rende pas moins obligatoires, du moins pour quelqu’un qui, comme moi, n’est pas romancier né, c’est-à-dire quelqu’un qui invente et raconte comme il respire.

En l’occurrence, je voudrais commenter cinq grands principes, dont la conjugaison a permis non seulement la naissance mais surtout l’aboutissement de l’écriture. En l’absence de pareils tremplins, il m’aurait été malaisé de coucher le moindre mot sur le papier (oui, j’écris encore à la main) tout comme il m’aurait été impossible d’aller jusqu’au dernier (Faire sécession est du reste un roman très court).

Premier principe : la spécification du thème

Rapidement le thème général de la guerre s’est cristallisé autour d’un événement précis, la bataille de Gettysburg (1863), moment-charnière de la « Guerre civile » (comme disent les Américains, tandis que nous parlons de « Guerre de sécession », 1861-1865). Les raisons de ce choix étaient simples. D’une part, c’est une des batailles les plus médiatisées qui soient, ce qui permet à n’importe quel auteur de croire qu’il en a une expérience quasi-directe et, avantage supplémentaire, d’espérer qu’il pourra compter sur une connaissance à peu près égale chez ses lecteurs (l’absence ou présence d’un tel savoir partagé joue évidemment un rôle clé dans la manière dont doit procéder l’écriture, constamment exposée au double danger de « trop dire ou trop peu », pour citer le titre d’un ouvrage fondamental de Judith Schlanger[3]). D’autre part, si je n’ai évidemment aucune expérience directe de la bataille en question, la première découverte des images relatives à Gettysburg reste un de mes grands souvenirs d’enfance, dont l’impact ne s’est jamais atténué au contact de rencontres ultérieures avec d’autres types d’images.

Deuxième principe : la constitution d’une archive

Les documents relatifs à la bataille de Gettysburg sont innombrables : contemporains des évènements mais aussi tout à fait modernes (une forme particulière de ces dernières en serait la mode des « reconstitutions », qui attire chaque année un nombre de figurants et de spectateurs considérable[4]), écrits, visuels, sonores et multimédias (avec immersion à la clé : on peut revivre aujourd’hui la bataille en réalité virtuelle[5]), authentiques ou non (il a toujours existé un commerce de « reliques » de la Guerre civile : la maison où le général Lee signa la reddition de l’armée sudiste, devint tout de suite la proie de chasseurs de trophées et de commerçants de souvenirs), scientifiques ou repensés à l’aune des modes de représentation de la culture populaire, notamment hollywoodienne[6], et ainsi de suite.

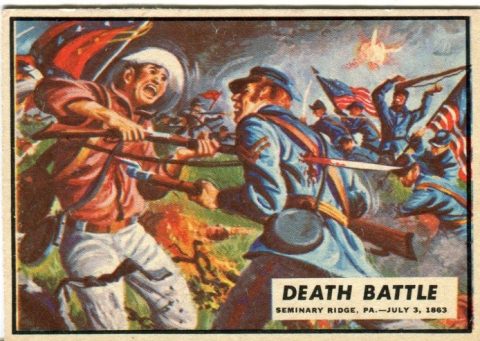

C’est là une toile de fond très riche, régulièrement sollicitée, mais seuls deux documents étaient présents sur ma table de travail tout au long de l’écriture. Premièrement une série de chromos de chewing gum (« bubble gum cards »), publiée en 1962 par la société américaine Topps (qui soit dit entre parenthèses a longtemps employée Art Spiegelman avant qu’il ne devienne « l’auteur de Maus »). Deuxièmement un facsimilé du livre photographique d’Alexander Gardner, Gardner’s Photographic Sketch Book of the Civil War (2 volumes, 1866). Comprenant chacune une centaine d’images accompagnés de textes de même longueur (selon un dispositif recto/verso dans le cas des chromos et de belle et fausse pages dans celui du livre de Gardner), ces deux séries résumaient pour moi la totalité de l’éventail iconographique autour de Gettysburg.

Je m’explique. De prime abord, ces deux collections de textes et d’images relèvent clairement de deux domaines hétérogènes. Les photos de Gardner passent pour des documents authentiques, même si nous savons aujourd’hui que ses images (prises par un assistant mais développées par lui), ne sont pas dénuées de mises en scène, notamment quand elles montrent des cadavres, alors que les chromos de chewing gum sont réinventés après coup, d’une manière qui porte la marque lisible d’une iconographie très variée, d’Autant en emporte le vent aux comics d’horreur des années 50. Les dessins bariolés de la « Civil War News » nous plongent au cœur de l’action la plus violente qui soit (corps transpercés, abattus, torturés, brûlés, étranglés, déchiquetés, toujours en plan rapproché), le tout dans des couleurs d’une brutalité qui ne laisse rien à imaginer, tandis que les clichés en noir et blanc de Gardner privilégient soit les vues panoramiques soit la pose, la technologie de l’époque ne permettant pas encore aux opérateurs de se glisser au milieu des combattants, selon l’éthique du reportage de guerre d’un Capa. De plus, le livre de Gardner s’adresse à un public adulte (et bourgeois, aisé), les images de chewing gum se vendaient aux galopins qui faisaient aussi le plein de comic books dans les épiceries. Mais les analogies, entre les deux types de documents ne tardent pas à se faire jour et l’impression finale qui résulte de leur comparaison est bien l’identité. « Civil War News » est le nom (fictif) d’un journal qui relate jour après jour, bataille après bataille, les moments choc[7] des années de guerre, le verso de chaque chromo contenant un bref « article », rédigé dans un style finalement assez sobre et informatif, sur l’événement détaillé au recto, de manière à augmenter la valeur documentaire et historique de chacune des pièces. Quant au livre de Gardner, les images se complètent d’un texte souvent très moralisateur, qui a l’ambition de déplacer l’attention du contenu des images à leur signification sociale, politique et idéologique. Le résultat de ces combinaisons entre ce qui se voit et ce qui se lit est que les images criardes et « fausses » des chromos acquièrent peu à peu une valeur documentaire, cependant que les images authentiques du Photographic Sketch Book of the Civil War deviennent le prétexte d’un tout autre discours.

La séparation initiale des deux corpus était à l’origine aussi un fait biographique. J’ai collectionné les chromos alors que je n’étais qu’un enfant (sans doute s’agissait-il d’invendus américains écoulés sur le marché belge, entre autres), à un moment où j’apprenais seulement à lire et que je ne connaissais encore aucun mot d’anglais. La fascination, non la sidération visuelle était complète, et elle reste forte jusqu’à aujourd’hui. Ma lecture de Gardner était non seulement ultérieure, mais surtout différemment encadrée, les images faisant partie d’un contexte plus large axé sur l’étude universitaire de la photographie comme pratique à la fois technique (par exemple dans ses rapports avec l’impression, les photos de Gardner ayant circulé avant tout sous forme de gravure[8]) et idéologique (ces photos et d’autres avaient un rôle essentiel dans la guerre de propagande, car le QG nordiste s’empressait de les diffuser au Sud pour démoraliser les populations locales). Cependant ce « savoir » historique n’a jamais entamé le choc primaire produit par une image comme « La Moisson de la mort », et le brouillage des frontières entre les deux séries, Civil War News et Gardner’s Photographic Sketch Book of the Civil War a vraiment été le « moteur » de Faire sécession.

Troisième principe : les règles de composition

Un thème, même circonscrit à un sujet très précis et appuyé d’une archive servant de réservoir d’unités d’intrigue, est encore loin d’offrir une charpente à un écriture de type romanesque. Pour dense et arborescente qu’elle puisse être, une structure thématique reste de l’ordre du paradigme (de l’énumération, de la taxinomie). L’arrangement syntagmatique en épisodes, séquences, enchaînements chronologiques, même flous ou discutables, dépend de l’ajout de règles supplémentaires. Dans le cas de Faire sécession, deux de ces règles se sont avérées fort utiles.

Tout d’abord, le thème de la bataille s’est tout de suite scindé en deux strates. D’une part la bataille même, c’est-à-dire la préparation de l’affrontement, le choc des deux armées, le corps à corps des hommes. D’autre part la médiatisation de la bataille, en direct (rapports, reportages, dessins, photos) aussi bien qu’en différé (et souvent à très grande distance des événements : les différentes manières dont Gettysberg a été montré, décrit, évoqué, analysé). Afin de donner une assise plus solide et surtout plus lisible à cette avalanche de données, il est venu l’idée d’un livre, puis des métamorphoses de ce livre : le fil rouge de Faire sécession, c’est donc un « livre », proche de celui de Gardner mais sans pour autant tout à fait coïncider avec lui, plus exactement les métamorphoses matérielles et autres de ce livre à travers le temps, depuis les préparatifs de l’objet dès la fin de la bataille même jusqu’à nos jours, avec notamment la piste policière d’un autre livre, disparu, réapparu, volé, racheté et ainsi de suite. Une telle architecture permet de faire le pont entre le passé et le présent, ce qui facilite à son tour l’inscription d’une veine semi-autobiographique au cœur du roman.

En second lieu, et prolongeant l’articulation de la matière romanesque autour de l’objet-livre, la construction narrative a vite abandonné le principe d’une présentation linéaire de quelques moments clé, de Gettysburg au présent, pour s’orienter vers une approche fondée sur les deux principes du montage et du changement de perspective. La matière romanesque a été découpée, non pas en fonction d’une série d’épisodes – même si la mise en ordre chronologique est tout sauf absente du roman – mais en fonction des points de vue des divers acteurs définis par l’objet-livre : outre des histoires de la « bataille » et du « livre », on trouvera aussi des histoires du « photographe », de l’ « écrivain » et du « reporter », qui alternent plus ou moins librement tout au long du roman. Le montage alterné qui sous-tend et propulse l’ensemble du texte mélange ainsi deux tresses, celle des événements et celle des principaux acteurs de sa médiatisation.

Une telle structure, non sans analogie avec une sorte de marqueterie, étalée sous forme de frise et faisant fond sur des fragments d’à peu près une page, soutient, par ses permutations permanentes, le rythme du texte et de la lecture, tout en atténuant la peur de l’auteur de ne pas venir au bout de son entreprise. L’écriture fragmentaire, pourvu qu’elle soit cadrée par une vue d’ensemble, est un appui inégalé quand il s’agit de garder une allure à la fois concise et équilibrée d’une histoire qui reste complexe et multiforme. Faire sécession n’est pas un livre de fragments, il se veut un tout en morceaux, et c’est bien le mot « tout » qui doit l’emporter.

Quatrième principe : questions de style

Le passage de l’organisation macrostructurelle au mot à mot de l’écriture a lui aussi été placé sous la tutelle de plusieurs règles, nettes en même temps que souples. Leur présence n’est pas moins indispensable que celles qui régissent la structure d’ensemble, car il n’est pas plus facile, toutes proportions gardées, d’écrire une série de phrases qu’un texte entier. Dès qu’on dépasse le niveau de la phrase indépendante pour s’attaquer à l’ordonnancement d’une suite d’énoncés, on est confronté à des exigences et des dangers qui ne sont pas moindres que les pièges et les possibilités qui s’ouvrent au niveau du « grand récit ».

D’où une série de précautions, c’est-à-dire des garde-fous stylistiques, au sens très banal du terme, car plus l’éventail des choix reste ouvert, plus on court le risque de s’enliser. Il est donc capital de commencer par éliminer, après réflexion bien sûr, un certain nombre d’options, pour s’assurer de manière plus fiable que les options retenues s’avéreront fructueuses. De façon plus concrète, Faire sécession a joué de la combinaison de trois préférences.

D’abord celle du français, pour bizarre ou superflu que cela puisse paraître. Mais vu le sujet très américain, la tentation était forte de commettre l’erreur qui handicape lourdement bien des romans contemporains : l’abus d’un vocabulaire et d’une phraséologie anglo-saxons, solution de facilité vite lassante et souvent creuse pour faire « couleur locale » (E.P. Jacobs a eu bien raison de se limiter à quelques expressions presque vides de sens comme « damned » ou « by Jove » dans ses Blake et Mortimer, au lieu d’essayer de faire parler ses personnages en une sorte de franglais). Au lieu de multiplier les termes ou les phrases anglais, Faire sécession s’efforce en revanche de montrer à quel point il joue avec le lexique et la syntaxe de la langue française, toujours dans le respect du « bon usage » (il n’y a ni néologismes ni solécismes, l’auteur se revendiquant de l’héritage de Maurice Grevisse, le grammairien qui a démontré que la connaissance de la règle n’interdit nullement sa transgression construite).

Ensuite celle de la distinction des voix : chaque « histoire » (livre, bataille, reporter, écrivain, photographe) se veut écrite dans un style légèrement différent, mais qui peut évoluer au cours du livre. C’est au fond la grande leçon de Ponge : une rhétorique par objet.

Ce mécanisme d’horlogerie c’est la rhétorique de l’objet. La rhétorique, c’est comme cela que je la conçois. C’est-à-dire que si j’envisage une rhétorique, c’est une rhétorique par objet, pas seulement une rhétorique par poète, mais une rhétorique par objet. Il faut que ce mécanisme d’horlogerie (qui maintient l’objet) nous donne l’art poétique qui sera bon pour cet objet.[9]

Enfin, et je touche ici à un point névralgique de l’entreprise, Faire sécession est aussi le texte où j’ai essayé de me libérer de l’emprise de Claude Simon sur mon idéal de la prose. J’ai appris à lire dans le Nouveau Roman et grâce à lui. Et dans cet apprentissage parfois rude (il ne faut pas oublier que le signataire de ces lignes n’a pas le français pour langue maternelle et que le milieu personnel et professionnel dans lequel il vit n’est pas non plus francophone), Claude Simon, plus exactement le Simon de L’Herbe et de La Route des Flandres (et plus tard aussi des Géorgiques et de L’Acacia) fut incontestablement la référence majeure. Aujourd’hui, mes points de repère ont changé, ce qui est normal, mais en m’attaquant à l’écriture d’un roman il m’était difficile de ne pas rendre hommage, à ma très modeste façon et sans la moindre velléité de pastiche ou de parodie, de certains stylèmes de Simon. On les retrouvera dans chaque page de Faire sécession.

Cinquième principe : l’illustration

On s’en doute un peu : dans le roman, le terme de « sécession » ne renvoie pas uniquement à un fait historique, ladite « Guerre de sécession ». Il intervient aussi de manière métaphorique dans la fabrique du texte, pour y nommer les phénomènes d’écart et d’éloignement qui surgissent au sein d’une écriture pourtant axée sur le palimpseste, la superposition, le mélange (des époques, des lieux, des corps, des noms, des mots, notamment). La différence au cœur de la répétition, et vice versa, est une dimension essentielle du processus d’écriture, qui en permet à la fois la progression (car on avance par variation à partir de ce qui a déjà été fait) et l’approfondissement (car peu à peu on déploie l’éventail des possibles, sans jamais se perdre dans l’adventice).

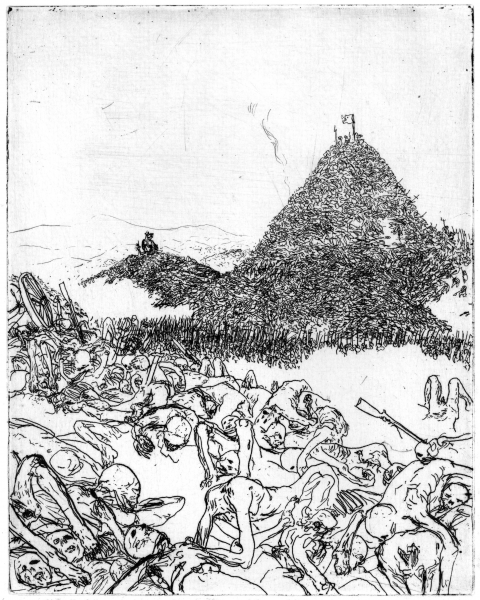

Un élément essentiel de cette construction est le rapport à l’image. Celle-ci est omniprésente, aussi bien en absence qu’en présence : d’un côté, l’archive est largement visuelle, de l’autre le livre comporte un grand nombre d’illustrations, des gravures sur cuivre de Frédéric Coché, membre du groupe Frémok[10]. En même temps, l’image est aussi fortement tenue à distance : le texte ne décrit jamais de « vraies » images (les descriptions qui le ponctuent se réfèrent à des images composites, brouillant les frontières entre un grand nombre de pièces de l’archive, voire carrément inventées), cependant que les gravures de Frédéric Coché esquivent elles aussi le régime de l’illustration (et inversement : à aucun moment, Faire sécession ne renvoie directement à ces images-là).

Cependant, le hiatus entre texte et image ne signifie nullement que leur rapport est arbitraire. Les modes du visible et du lisible qui cohabitent dans Faire sécession obéissent l’un et l’autre à une même logique de fusion et de généralisation. Tout comme le texte s’ingénie à faire converger le présent et le passé, mais aussi l’histoire et la fiction, les images se veulent à la fois une évocation des faits décrits dans le livre et une synthèse de l’art de peindre et de graver. En effet, dans ses images, Frédéric Coché aligne une suite de variations sur le thème de la bataille qui, tout en « rimant » avec l’archive initiale du texte (voir Fig. 4 mais aussi l’image de couverture déjà citée pour se faire une idée d’une telle consonance), ne cessent de faire allusion à l’histoire de la peinture occidentale, quand bien même les échos et emprunts restent souvent pluriels et parfois implicites (Frédéric Coché ne se contente jamais d’un simple « remake » de telle ou telle œuvre célèbre, sa démarche est plutôt celle d’un « remix » partiel et polymorphe, ainsi de la Tour de Babel dans les deux images citées). De son côté, le texte ne procède pas différemment, qui renonce souvent à utiliser le nom historiquement exact des lieux et des personnes, afin de les décaler vers un fonctionnement strictement textuel, susceptible de produire des rencontres entre un mot et un imaginaire. Un exemple typique en serait le traitement de la couche patronymique, qui remplace les noms des principaux chefs d’armée, le général Lee et le général Grant, par des termes créant de nouvelles correspondances. Lee est d’abord francisé (« lit »), puis transformé en agent textuel (il devient le général « Lecteur », de manière à trouver sa place dans le paradigme des grands agents du livre : écrivain, reporter, photographe, comme si l’intérieur et l’extérieur de la fiction ne faisaient plus qu’un). Quant à Grant, dont le prénom était Ulysse, il détermine dans le livre le passage à des appellations antiquisantes, parfois à base de noms réels comme Périclès, parfois en profitant d’un peu de latin de cuisine comme Destructor. Cette transposition, systématique dans le livre, sert d’abord à mieux fondre le jeu des noms propres dans la matérialité des autres du mots du texte, puis à mettre en garde contre toute lecture placée sous le signe du « vérifiable ».

Faire sécession est donc un livre « à procédés », quand bien même il ne s’agit nullement d’un livre « à contraintes ». Et la valeur de la « méthode » n’est pas quelque chose qui relève de quelque essence intrinsèque. Elle dépend entièrement du résultat, dont le lecteur doit juger et que l’auteur peut seulement essayer de porter vers de nouvelles péripéties, celles de la méthode aussi bien que celles du texte.

—

Entre-Temps vous invite à découvrir et lire les premières pages de Faire sécession, en cliquant ici.

—

[1] Ce texte est la version « écrite » d’un court exposé au séminaire du CREM en mai 2019 (« Centre de recherche sur les médiations », EA 3476, Université de Lorraine). Mes remerciements les plus sincères à Carole Bisénius-Penin et tous les participants du séminaire, dont les remarques et critiques m’ont été extrêmement utiles.

[2] Une traduction américaine, revue et fortement mise à jour, a été publiée en 2018 aux Presses universitaires de l’Ohio.

[3] Judith Schlanger, Trop dire ou trop peu: La densité littéraire, Paris, Hermann, 2016.

[4] https://gettysburgreenactment.com/

[5] https://thetvtraveler.com/gettysburg-battle-virtual-reality/

[6] https://www.hollywoodreporter.com/gallery/gettysburg-150-years-17-films-578297/1-andersonville

[7] « Choc », car il y a bien un côté Paris-Match (quelques années plus tard ce magazine se fera l’écho photographique de la guerre du Vietnam qui ne sera pas sans rappeler l’esthétique de Civil War News).

[8] Voir par exemple Keith A. Davies, « ‘A Terrible Distinctness’ : Photography of the Civil War Era », in Martha A. Sandweiss, dir., Photography in Nineteenth-Century America, Fort Worth & New York: Amon Carter Museum & Harry N. Abrams, 1991, pp. 130-179.

[9] Francis Ponge, Le Grand Recueil. Méthodes, Paris, Gallimard, 1961, p. 260.

[10] Frémok ou FRMK, fusion des groupes Fréon et Amok, est un collectif d’auteurs de bande dessinée d’avant-garde. Pour plus de détails, voir : http://www.fremok.org/