Expériences végétales de la guerre : Sophie Zénon et le projet "L'herbe aux yeux bleus" – Ép. 1

L'artiste photographe Sophie Zénon revient avec Benjamin Vavon sur un projet artistique au long court qui fait resurgir la mémoire guerrière des hommes par un travail sur les plantes de Lorraine dites obsidionales. Travail historique, botanique, photographique, plastique, scénographique, mêlant diverses techniques et mobilisant parfois toute une équipe, il s'agit pour Sophie Zénon de faire témoigner ces traces organiques des différents mouvements de troupes aux XIXe et XXe siècles. Cette résurgence vivante du révolu et du tragique fera l'objet sur Entre-Temps de trois épisodes avec aujourd'hui un échange sur l'esprit et les origines du projet "L'herbe aux yeux bleus".

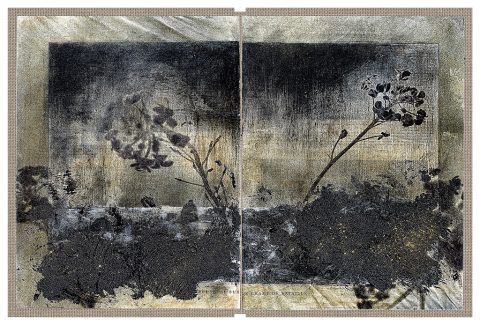

Benjamin Vavon : Vous offrez ici à notre regard une œuvre pour le moins énigmatique (Fig. 1). Quelque chose est là, en suspension, tel un spectre qui nargue la loi de la gravitation. Ce corps se dresse, fièrement, il se déploie dans un espace ouvert. L’atmosphère est brumeuse, ou enfumée, humide, ou incandescente. C’est assez perturbant, car il y a absence totale de repères, si ce n’est cette lueur, en arrière-plan, étouffée. Là encore, de quoi émane-t-elle ? On ne sait pas très bien si l’on doit prendre garde à la noirceur éclatante de l’objet ou bien au contraire faire confiance à la blancheur de ses traits. Tout est ambivalence ici, mêlant poésie et gravité de l’instant. J’y vois une apparition qui a à nous dire, qui ne cherche qu’à communiquer avec celui ou celle qui la contemple. Cette apparition, pour être un peu plus concret, est bien celle d’une plante ?

Sophie Zénon : Oui, absolument, il s’agit bien d’une plante. On distingue nettement ses racines, ses tiges, ses feuilles, ses fleurs. Quelques morceaux de terre se sont décrochés, en constellation. Elle se présente sur un fond aux tonalités brunâtres, marbré et nuageux. Deux éclairs lumineux transversaux la parcourent d’est en ouest. Cet arrière-plan m’évoque un paysage de bataille. Cette plante semble illuminée de l’intérieur. J’y vois un squelette, un fantôme de plante.

B. V. : Un fantôme végétal que vous auriez pris en photo ? Comment en êtes-vous arrivée à ce résultat particulier ?

S. Z. : Il s’agit ici plus précisément d’une empreinte sur du papier photo-sensible. C’est ce que l’on appelle un photogramme, à ne pas confondre avec la technique utilisée au cinéma consistant à capturer une image d’un film. C’est une technique ancienne, intimement liée à la naissance de la photographie au cours des années 1830. William Henri Fox Talbot en a élaboré le principe en immergeant des feuilles de papier dans des solutions de sels et de nitrates d’argent. Il plaçait ensuite des objets sur ces feuilles imbibées et exposait le tout à la lumière. Les sels d’argent réactifs noircissent uniquement les régions illuminées. Leur ombre est plus nette ou plus diffuse selon la distance qui sépare les objets du papier. Les parties du papier qui sont dans l’ombre restent blanches ; elles deviennent grises si les objets sont transparents ou translucides ; les parties entièrement exposées sont noircies. Les Surréalistes ont beaucoup utilisé le photogramme pour créer des images oniriques, séduits par les résultats aléatoires du procédé.

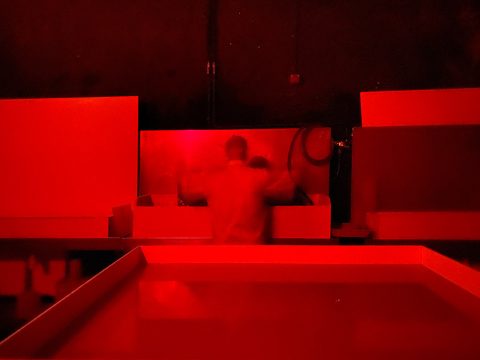

Le photogramme donne donc classiquement des images en noir et blanc. Ici, des couleurs, des traces apparaissent, fruits d’opérations chimiques complexes que j’ai menées à mon atelier pour les petits formats et avec la complicité de mon tireur Diamantino Quintas et de son équipe en laboratoire, pour les grands et moyens formats (Fig. 2 à 5). Je pratique cette technique depuis de nombreuses années. Réaliser des photogrammes grand format – certaines plantes mesuraient jusqu’à 1,60 m -, est un tour de force. Ce travail a mobilisé l’atelier et la participation de 3 à 4 personnes pour chaque épreuve. Le nombre de manipulations est inouï pour arriver à ce résultat. C’est très physique.

Fig. 2 à 5. Réalisation des photogrammes grand format avec l’équipe du laboratoire Diamantino (cliquer pour description). © Sophie Zénon

B. V. : La dimension artisanale de votre entreprise “photogrammatique” est évidente. Elle mobilise le corps, nécessite de la minutie et de la dextérité, un savoir-faire. Comment avez-vous traité votre matière première, le végétal lui-même, avant de l’exposer au flash lumineux rendant possible ces teintes et cette empreinte ?

S. Z. : Il faut commencer par nettoyer minutieusement chaque plante. La brosse à dents m’a été utile pour enlever délicatement la terre des racines. Je travaillais au sol sur une bâche. Peu à peu, le laboratoire se transformait en une serre botanique. Le positionnement de la plante sur le papier dans la chambre noire se fait dans une complète obscurité. Ainsi nous avons travaillé avec des frontales équipées de lumière inactinique. La cuve dans laquelle est développé le tirage est au format du papier, donc de la plante. Il nous est arrivé de reprendre un tirage plusieurs mois après la première révélation, pour effectuer de nouvelles expérimentations. Car l’enjeu est bien celui-ci : expérimenter et trouver la forme plastique la plus juste pour rendre ces plantes magiques, merveilleuses, intrigantes. Il ne s’agit pas uniquement de faire un beau tirage mais bien plutôt de susciter la curiosité de celui ou de celle qui les regarde, pour aller plus loin, pour l’inviter à découvrir l’histoire qui se cache derrière chacune d’elle.

B. V. : Une invitation à découvrir non pas seulement une histoire singulière, mais également une Histoire bien plus vaste et bien plus humaine. Ces différentes empreintes ne sont pas celles de témoins comme j’ai pu l’imaginer au début de notre entretien, mais de descendants de témoins. Ce qui est spectral ici, c’est une mémoire incarnée. On arrive là au cœur de l’une des dimensions du projet artistique qui nous intéresse ici, la trace, le souvenir, l’histoire. D’où une question centrale : pourquoi avoir choisi cette plante et les autres qui les accompagnent ?

S. Z. : Cette plante s’appelle Roquette d’Orient ou, de son nom latin, Bunias Orientalis. Elle fait partie des vingt-et-une plantes dites “obsidionales” répertoriées par le botaniste nancéien François Vernier (Fig. 6). C’est en 2017, alors en résidence de création sur le HWK (Hartmannswillerkopf), haut lieu vosgien de la Première Guerre mondiale, que je découvre l’existence de ces plantes grâce au livre de François Vernier, botaniste chevronné, Plantes obsidionales. L’étonnante histoire des espèces propagées par les armées paru aux éditions Vent d’Est en 2014.

Depuis plus de vingt ans, François Vernier arpente son territoire, la Lorraine, à la recherche de ces plantes à l’histoire étonnante, introduites par les armées étrangères cosaques, russes, bavaroises, allemandes et américaines pendant les guerres napoléoniennes, de 1870, de 1914-1918 et de 1939-1945. La Lorraine est la région d’Europe qui a connu aux XIXe et XXe siècles le plus de conflits. Les temps de guerre et de troubles s’accompagnent de mouvements de troupes, de populations réfugiées. Ils sont aussi l’occasion d’introduction de plantes nouvelles, non autochtones, par la croissance des graines contenues dans le fourrage des chevaux, dans les vêtements des soldats ou sous leurs chaussures, ou encore de celle des plantes cultivées par les soldats eux-mêmes, à des fins médicinales ou alimentaires, ce qui est plus rare. C’est le cas de cette Bunias orientalis cultivée par les Cosaques pendant les guerres napoléoniennes. Ils récoltaient ses feuilles pour en faire des soupes.

François Vernier a mené ses recherches en confrontant ses observations de terrain avec l’Atlas de la flore lorraine, paru en 2013 et dont il est l’un des coauteurs, ainsi qu’avec les anciennes Flores, notamment celles du botaniste Alexandre Godron (1807-1880).

Ce type de travail est récent en botanique et ouvre un champ nouveau. À l’époque où il a commencé ses investigations, peu de travaux existaient sur le sujet. Deux premières études, réalisées à la suite du siège de Paris par les botanistes Gaudefroy et Mouillefarine en 1871 et 1872, mettent en évidence la relation qui s’établit entre la guerre et la botanique. Il faudra attendre la deuxième moitié du XXe siècle pour connaître des études plus approfondies. Elles sont réalisées dans la région Nord-Est, sur les lieux des combats de la Grande Guerre. Le botaniste belge Georges Henri Parent (1937-2014) s’est attaché dans les années 50 à étudier la « zone rouge » de Verdun.

Fig. 7 et 8. François Vernier et Sophie Zénon à la recherche de la Grande Gentiane ou Gentiane jaune sur les chaumes vosgiennes. Été 2021.© Patrick Bousquet

Avec François, pendant les deux printemps et été 2021 et 2022, j’ai battu la campagne, récoltant avec soin nos précieuses découvertes (Fig. 7 et 8). La contribution active de membres de l’association botanique Floraine a permis de compléter les récoltes. Responsable des collections du jardin botanique de Nancy, Sébastien Antoine a répondu présent lorsqu’il s’est agi de mettre en culture les plantes les plus difficiles à trouver in situ (Fig. 9).

B. V. : On comprend aisément à vous lire que votre projet allie parfaitement une technique et un rapport au monde. Il se met au service d’une résurgence, d’un écho ou bien, comme dirait le philosophe et sociologue Hartmut Rosa, il crée les conditions d’une “résonance”. Cette expérience de relation avec la nature, vous l’enrichissez d’un travail sur le temps et sur le vécu humains.

S. Z. : Faire des plantes, « ces premiers yeux qui se sont posés et ouverts sur le monde » pour reprendre l’expression du philosophe Emanuele Coccia, le sujet et non plus l’objet de mon étude, tel est mon projet. Leur déléguer leur pouvoir d’expression propre était pour moi un impératif. Ce sont elles qui portent une histoire et derrière chacune d’elles se cache l’aventure souvent dramatique d’hommes et de femmes, de troupes en marche. Instaurer des liens, construire de nouveaux récits avec les disparus, est un leitmotiv dans l’ensemble de ma démarche artistique. L’empreinte directe de la plante recueillie par la technique du photogramme m’a paru une évidence pour ce projet. Travailler sur et avec le vivant mais aussi par et avec la photographie. Construire un paysage, c’est pour moi étudier simultanément la nature et la photographie, explorer concrètement et expérimentalement l’une et l’autre, plutôt que de chercher à reproduire photographiquement des paysages préexistants.

B. V. : Vous avez décidé de nommer ce projet “L’Herbe aux yeux bleus”. Pourquoi ce choix ?

S. Z. : L’herbe aux yeux bleus, appelée aussi la Bermudienne des montagnes (Sisyrinchium montanum Greene), est le nom d’une plante aux petites fleurs délicates, pétales bleus et pistil jaune, originaire d’Amérique du Nord (Fig. 10). Elle est introduite en Lorraine par les troupes américaines pendant la Première Guerre mondiale, arrivées en 1917 avec le général Pershing, notamment par des graines contenues dans le foin destiné aux chevaux (car les Américains ne voulaient pas dépendre des puissances européennes quant au ravitaillement des animaux). François Vernier a superposé les cartes de stationnement des troupes en 1917 et 1918 avec les lieux de cueillettes actuelles et il est troublant de constater la correspondance de ces deux cartes.

Au-delà de son histoire, son nom aux accents anthropomorphiques symbolise pour moi tout ce que se cache derrière la majesté et la beauté de ces plantes que l’on pourrait qualifier d’ordinaires si l’on n’y prêtait pas attention. Le crin végétal, par exemple, introduit par les Allemands en 14-18, ressemble à s’y méprendre à une mauvaise herbe, même si ce terme ferait bondir François Vernier.

Dans le photogramme de ma Bermudienne, la plante elle-même ressemble à une explosion, une métaphore enrichie par la présence de points circulaires de tailles différentes, comme autant d’éclats d’obus. Le Crin végétal m’a donné beaucoup de fil à retordre pour séparer délicatement ses racines les unes des autres (Fig. 11). J’ai capitulé devant l’obstination de la plante à renouer toutes ses racines une fois posée au sol. De végétale, elle est devenue animale, sorte de mille pattes géant en marche.

B. V. : Jusqu’à présent nous avons parlé de photogrammes, mais votre travail se compose d’autres élaborations. C’est une approche plastique plurielle. Pourriez-vous nous en dire un peu plus ?

S. Z. : Effectivement, ce travail m’a totalement absorbée et passionnée au point de m’y consacrer quasiment entièrement depuis deux ans. Je me suis sentie littéralement happée par l’histoire de ces plantes. Le rapport entre macrocosme et microcosme a constamment guidé mon travail. Du paysage lointain jusqu’à la fleur minuscule agrandie de manière démesurée, en passant par les empreintes de plantes mais aussi les cicatrices d’arbres meurtris en 14-18, mon souhait est de plonger le visiteur au cœur du végétal qui, par le jeu des échelles, devient carte topographique, peau animale, univers minéral. C’est un principe que j’ai repris dans la scénographie de l’exposition (Fig. 17 à 20) qui se tient actuellement à La Chambre à Strasbourg, depuis le 31 mars et jusqu’au 28 mai. Ma démarche plastique est ainsi plurielle, mobilisant plusieurs savoir-faire. Elle s’articule selon différents protocoles, convoquant tour à tour le corps dans le paysage, les codes de l’herbier et le travail du geste à l’atelier.

Photographiées en studio à l’aide d’un objectif macro, les fleurs minuscules explosent de couleurs dans un format démesuré (Fig. 12). Le travail de lumière confère à chacune une étrangeté, un effet magique et de merveilleux, accentué par la saturation des couleurs et les solarisations.

Fig. 12. Sophie Zénon, Épervière de Bauhin (Pilosella pilosella subsp. bauhinii (Schult.) S. Braüt. & Greuter). Triptyque. Format 80 x 160 cm. Plante introduite par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. © Sophie Zénon

Réactivant des archives originales de « L’album de la guerre » édité entre 1914 et 1921 par le journal L’Illustration, les plantes surgissent dans un livre d’artiste composés de 20 albums, en premier et en gros plan, mises en scène de façon démesurée dans le contexte dans lequel elles sont apparues (Fig. 13 et 14).

Fig. 13 et 14. Sophie Zénon, L’album de la guerre (Bunias orientalis). 2021-2022 Livre d’artiste. 20 albums 43 x 33 cm sous coffret. Pièce unique. Techniques mixtes. Tirages sur papier japon. Marouflage sur archives photographiques extraites des deux volumes de L’album de la guerre, 1914-1919 publié par L’Illustration. Encre, pigments, terre, cire, textile. © Sophie Zénon

À Aubusson, où se trouve son atelier, les mains de la créatrice textile Charlotte Kaufmann ont répondu à mon désir de tisser mes fragiles estampages d’arbres de forêts de Lorraine martyrisés pendant la Première Guerre mondiale pour les modeler en un paysage sculptural, en un manteau de neige, en une précieuse enveloppe (Fig. 15).

Ces mêmes cicatrices photographiées en gros plan et tirées au charbon deviennent des cartes topographiques (Fig. 16).

La scénographie de l’exposition reprend ces jeux du regard et invite à entrer physiquement dans le paysage (Fig 17 à 20). Le visiteur est accueilli par de grands paysages de la Seille (rivière constituant la frontière naturelle entre la France et l’Allemagne en 1870 et en 1914) imprimés sur voile de coton semi-transparent qu’il traverse avant d’accéder aux deux salles où se déploient, en dialogue, l’ensemble des œuvres. Disposés dans les deux salles sur des pupitres orientés vers le paysage, ce sont les doubles pages du livre d’artiste qui créent un lien entre les deux espaces de la galerie et renvoient à l’historicité du propos.

Fig. 17 à 20. Vues de l’exposition à La Chambre à Strasbourg (31 mars – 28 mai 2023).

B. V. : En quoi “L’Herbe aux yeux bleus” entre-t-il à la fois en continuité et en rupture avec vos démarches créatives précédentes ?

S. Z. : En travaillant sur ces migrations végétales – et par ricochet sur celles des hommes –, je me confronte au défi de donner une forme à l’Histoire par l’image, de faire apparaître des traces ténues par les moyens de la science et de la technique. C’est convoquer des thèmes qui me hantent depuis 15 ans, que j’explore et enrichis à chaque nouveau volet : la beauté et l’effroi, la mémoire et l’oubli, mais aussi l’ici et le maintenant. Comment faire apparaître, au présent, des histoires dont les traces sont aussi fragiles que la mémoire ? Comment rendre visible l’indicible ? Comment donner une forme à l’Histoire ? Comment transformer l’acte photographique en acte poétique ?

Depuis plus de vingt ans, je m’attache à rendre visible notre rapport intime et collectif au passé, interrogeant notre mémoire et le passage du temps. La mémoire des paysages – et notamment des paysages de guerre –, est un motif récurrent dans mon travail. Portée tant par une mémoire familiale intimement liée à l’immigration italienne pendant l’entre-deux-guerres qu’à une attirance pour l’histoire d’un territoire meurtri par des conflits successifs, je suis aussi une fidèle de la région Grand Est que j’ai parcourue à plusieurs reprises. Dans Verdun, ses ruines glorieuses (2013), L’Homme-Paysage (2015), ou encore dans Pour vivre ici (2017), le végétal est présent, tour à tour supplicié, marqueur de l’histoire et de ses traces, fragile mais toujours nourricier et renaissant (Fig. 21 et 22).

Travailler à l’histoire de ces plantes, c’est dessiner en creux la mémoire tragique d’un territoire. C’est aussi aborder des questions plus contemporaines telles que la biodiversité, l’acclimatation de ces plantes ou non. C’est enfin renouveler la question des migrations sous un angle particulièrement novateur.

Enfin, au-delà de l’histoire elle-même passionnante, cette expérience a été aussi pour moi une aventure humaine fantastique où chacun d’entre-nous, botaniste, tireur et artiste, chacun dans nos registres d’expression respectifs, a pu ajouter une pierre à l’édifice.

—

L’herbe aux yeux bleus. Sophie Zénon

Exposition à La Chambre, 4, place d’Austerlitz, Strasbourg, du 31 mars au 28 mai 2023

03 88 36 65 38

contact@la-chambre.org

La Chambre est ouverte au public du mercredi au dimanche de 14h à 19h en entrée libre