Des épigrammes de Cicéron aux calligrammes d’Apollinaire

Dans sa fabuleuse diversité, Internet ressemble de plus en plus à une bibliothèque borgésienne où l’on trouve tout, sauf souvent ce que l’on cherche. Mais d’une découverte à l’autre, ces errances numériques permettent parfois de beaux rapprochements. Ainsi en est-il de deux images que nous proposons de faire dialoguer.

Calligraphies Apollinaro-Cicéroniennes

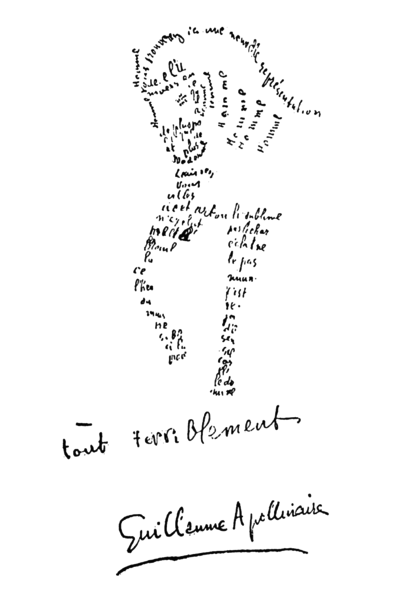

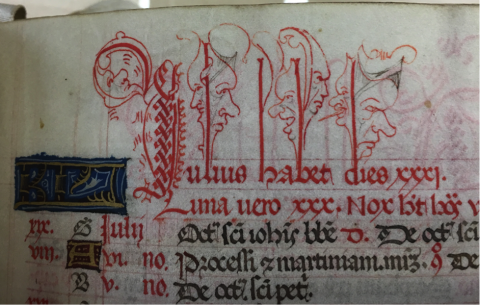

La première est bien connue des collégiennes et collégiens : les calligrammes d’Apollinaire constituent souvent pour eux un passage obligé, d’autant plus que c’est ce poète qui est à l’origine du terme. La deuxième, provenant d’un manuscrit conservé à la British Library (le Harley MS 647), est plus mystérieuse. Rapprochée de la première, elle ferait presque oublier qu’elle date de 820 après Jésus-Christ, soit du règne de Louis le Pieux, fils de Charlemagne.

Entre les deux dessins, plus de mille ans d’écart. La distance est plus grande entre ces deux images visuellement si proches qu’elle ne l’est entre nous et Philippe Auguste (1180-1223), la fondation de Cîteaux (1098) ou la première croisade (1095).

D’un côté Apollinaire, qui constitue dans l’imaginaire commun l’un des plus grands noms de la poésie contemporaine. De l’autre côté notre rapace médiéval, qui cache en réalité un autre grand nom de l’histoire des lettres : Marcus Tullius Cicero.

Aujourd’hui, nous percevons Cicéron avant tout comme un orateur politique. On retient surtout de lui ses discours Contre Catilina (« O tempora ! O mores ! ») et son traité De l’Amitié. Au Moyen Âge, un Cicéron poète existe dans les esprits au même titre qu’un Cicéron avocat. Vers 80 avant Jésus-Christ, Cicéron a en effet traduit en latin un texte grec intitulé Les Phénomènes – Phaenomena, littéralement « ce qui apparaît ». Ce texte est l’un des grands succès de la Rome républicaine : quelques soixante-dix ans plus tard, Germanicus (le père de Caligula) en propose également une traduction. L’auteur à qui est attribuée la version originale, Aratos, est un Grec alexandrin ; c’est en mémoire de son nom que Cicéron donne à sa traduction le titre d’Aratea. Les Phénomènes sont une œuvre à mi-chemin entre la poésie et le traité astronomique. On se souviendra cependant que cette apparente hybridité scientifique et artistique est largement due à notre perception moderne. Nos catégories mentales distinguent aujourd’hui ce que les écrits rapprochaient sans conflit hier : poésie et astronomie, chimie et alchimie, mathématiques et musique, etc.

Dans le manuscrit de Londres daté de 820, le texte de Cicéron est copié en bas de page, le haut de page étant occupé par le dessin d’une constellation (ici Aquila, « l’Aigle ») où les points rouges représentent les étoiles. Le texte qui forme la silhouette est emprunté à l’Astronomica d’Hyginus – un autre auteur romain ayant vécu entre 67 avant Jésus-Christ et 17 après Jésus-Christ, et qui fut un proche d’Auguste durant plusieurs années.

Les illustrations du manuscrit Harley MS 647 adoptent une forme originale, celle d’un calligramme : un dessin dont le tracé est constitué de lettres, soit un texte dont les lettres se spatialisent jusqu’à faire image. Contrairement à ceux d’Apollinaire, le calligramme n’est ici ni monochrome ni purement linguistique. Les mots découpent et emplissent une silhouette dont le pourtour dessiné élucide l’identité. Des serres, une tête d’aigle à bec bleu, l’extrémité de plumes auxquelles le dégradé assure l’illusion d’une tridimensionnalité enchâssent la constellation dans le corps animal qui lui donne son nom. Les autres pages convoquent un centaure, un cygne, des poissons, etc.

Les plumes copieuses

Dans cette seule page, les plumes et les noms se croisent. Cicéron traduit un auteur grec, mais ce faisant, il adapte très largement les vers aux attentes du public romain. En tant que libre adaptateur, ne doit-il pas être plutôt considéré comme l’auteur d’un nouveau texte ?

L’histoire textuelle de l’Astronomica d’Hyginus est d’autre part assez opaque. Ce texte pourrait en réalité constituer une compilation du IIe siècle après Jésus-Christ. Hyginus en est-il vraiment l’auteur, ou est-ce simplement un nom apposé sur un texte compilé bien après sa mort ? La pratique n’est pas rare d’attribuer des textes nouveaux à d’illustres anciens, afin d’assurer au texte une meilleure publicité : les plumes les plus célèbres connaissent une meilleure transmission.

Quant au copiste carolingien qui transcrit vers 920 l’Aratea de Cicéron et l’Astronomica d’Hyginus sur une même page, quel rôle lui attribuer ? Accolant les deux textes, le transcripteur crée finalement dans son codex une œuvre nouvelle qui n’est plus un décalque des textes antiques. La page brouille donc les identités textuelles et la chronologie. Elle est la création d’une série d’interventions entre le IIIe siècle avant et le IXe siècle après notre ère. Et c’est sans compter les copies concurrentes, les versions tronquées, les influences plus ou moins claires que ces textes ont connus, dans une histoire littéraire particulièrement mouvementée.

Écriture, traduction, transmission, mise en texte et mise en page : toutes ces opérations rendent floue la notion d’auteur, que l’on a aujourd’hui trop souvent tendance à prendre pour acquise. Le Moyen Âge propose trois étymologies au nom latin auctor, « l’auteur ». L’une d’entre elles en fait un dérivé du verbe latin augere, « augmenter » : dans l’esprit médiéval, l’auteur est souvent moins intéressant comme personnalité historique que comme principe d’adjonction. Un auteur est une sorte de jardinier qui vient généreusement nourrir des bouquets de fleurs, des flori-lèges, grâce à la manne de sa propre imagination. Cette fonction correspond à la définition antique de la copie, qui vient du mot copia, « l’abondance », racine latine que nous conservons dans le français copieux : le texte est une œuvre qui prospère. L’Antiquité représente allégoriquement les fleuves sous l’aspect de vieillards tenant une corne d’abondance. Comme ces dieux éternellement vieillissants, les auteurs médiévaux sont des fleuves d’encre et de mots qui se rejoignent en de multiples confluences. Parfois, ils sont aussi la constellation d’images qui jaillissent de plumes copieuses.

L’histoire tortueuse des idées

Quant à l’idée même de cette forme d’expression textuelle qu’est le calligramme, comment en comprendre l’apparition, plusieurs siècles avant Apollinaire ?

Face au surgissement soudain – et relativement isolé – d’une forme poétique si contemporaine sous la plume d’un auteur du Haut Moyen Âge, le spectateur actuel serait tenté de rejoindre l’hypothèse du « plagiat par anticipation » avancée par Pierre Bayard. Notre moine franc aurait tout simplement volé son idée à Apollinaire, profitant de ces court-circuit temporels que la littérature rend parfois possibles. Bien à l’abri dans son scriptorium, d’autant plus tranquille qu’il œuvrait à une époque où les notions de propriété intellectuelle et de droit d’auteur n’avaient pas d’existence proprement juridique, notre copiste anonyme aurait pu sereinement plagier son illustre modèle à venir.

L’idée n’est pas si farfelue qu’elle en a l’air : comme toujours avec Pierre Bayard, l’humour cache un concept très sérieux, et très efficace. Le point historique où nous sommes venus au monde nous pousse à penser que, le temps passant, la connaissance et la maîtrise du monde vont s’améliorant. C’est ce qu’on appelle la vision téléologique des productions humaines. Pierre Bayard prend simplement note du fait que nous sommes régulièrement tentés de percevoir des plagiats dans des œuvres antérieures aux modèles plagiés, mais que la perception d’un temps linéaire nous empêche d’aller au bout de ces intuitions. Le critique propose d’y percevoir la manifestation d’un développement long des idées dans l’histoire : à un certain point de la production artistique, une idée séminale atteint une manifestation si parfaite qu’elle ramènera toutes ses autres manifestations, postérieures et antérieures, dans le soupçon de l’inauthenticité. Ce serait le cas de notre « poème figuré », comme l’appelle Jean Vezin, lequel note à propos du manuscrit Harley MS 647 qu’il « annonce sans doute le mieux les poèmes figurés de notre époque, que nous connaissons, depuis Guillaume Apollinaire, sous le nom de calligrammes[1] ».

Mais on peut élargir cette perspective en se déplaçant dans la frise du temps et en quittant la proximité d’Apollinaire pour s’approcher de ces capitales encrées sur le parchemin. Le monde médiéval est un monde du tracé manu-scrit, d’un écrit réalisé à la main. Jusqu’à l’imprimerie – et même jusqu’à plus d’un siècle après son apparition – le tracé alphabétique permettant la publication a été conçu comme une pratique particulière de l’art graphique. Aux premières et dernières lignes des pages manuscrites, les hampes des lettres se prolongent très souvent dans les marges sous forme de dessins géométriques (qu’on appelle des « cadeaux ») ou de grotesques. Ces images caricaturales, tracées d’un trait de plume, apportent un contrepoint visuel au déchiffrement des lettres.

Ces relations établies entre dessin et lettrage ne sont en rien propres à l’Occident chrétien. À l’inverse, elles sont extrêmement courantes dans les textes juifs et dans les manuscrits en alphabet hébraïque, au point d’atteindre vers les XIIe-XIIIe siècles une très grande virtuosité.

Entre Orient et Occident, il est compliqué de déterminer quelle culture de l’écrit a influencé l’autre, ou même s’il s’agit de deux cultures calligraphiques distinctes. Des passerelles entre ces traditions textuelles et matérielles sont bien attestées à toutes les époques, et soulignent là aussi le dynamisme intellectuel de la période.

Peindre, dessiner, écrire

Les pratiques d’enluminure du Moyen Âge se plaisent ainsi à entremêler lettres et ornements jusqu’à une identité commune. Comme le souligne Erik Kwakkel dans un billet de blog intitulé « Drawing with words », ces pages forcent les lecteurs à « lire un dessin » – ou à voir un texte, pourrait-on dire. Or il ne s’agit pas seulement d’un jeu technique : dans un ouvrage récent, Thomas Bredehoft invite à ne pas sous-estimer dans leur réception la dimension visuelle des textes médiévaux. Ces « visible texts » (pour reprendre le titre de son ouvrage) forcent les chercheurs contemporains, prisonniers des catégories de pensée modernes, à inventer des stratégies éditoriales capables de signaler l’entremêlement du linguistique et du visuel : chaque lettre y est aussi un objet qui fonctionne hors du langage, en tant que symbole du visible.

Le plus célèbre de ces textes reste le Liber de Laudibus Sanctae Crucis (Livre sur la Louange de la sainte Croix) composé par Raban Maur pour Louis le Pieux vers 810 : il s’agit donc d’un texte contemporain de notre Harley MS 647.

Le livre de Raban Maur, dont on conserve encore plusieurs copies du IXe siècle, intègre des poèmes rédigés avec un nombre de lettres égal à chaque vers et copiés sur des pages réglées de sorte à calibrer l’emplacement de chaque lettre. Des dessins se surimposent à ce carré textuel ; les lettres qui s’intègrent à leurs silhouettes forment un texte indépendant, un poème dans le poème.

Contrairement à l’image hiératique que peut en donner le Nom de la Rose d’Umberto Eco, les scriptoria médiévaux sont donc de hauts lieux d’expérimentations formelles, narratives et stylistiques, sous-tendues par d’intenses circulations de manuscrits et de personnes. La pensée de la lettre dans ses apparences matérielles et dans ses résonnances linguistiques innerve toute la pratique du livre manuscrit, d’un bout à l’autre de la période médiévale. Ainsi d’une page du livre d’Heures de Marguerite d’Orléans, où les décorations marginales représentent hommes et femmes récoltant non pas des fruits, mais des lettres de l’alphabet. La seule lettre manquante de la récolte est le O : dans la miniature qui illustre sur cette page le début d’un psaume, Pilate est représenté face au Christ en train de se laver les mains par-dessus une bassine remplie… d’eau. L’absence de la lettre confère au geste son poids symbolique.

Le plagiat par participation amnésique

Nous avions évoqué la possibilité de percevoir dans les calligrammes du manuscrit Harley un plagiat par anticipation des calligrammes d’Apollinaire. Au point où nous sommes parvenus, on serait désormais tenté de croire à un plagiat d’Apollinaire par transfert culturel. Après tout, le poète n’était pas ignorant de la poésie médiévale. Mario Roques a émis à la fin des années 40 l’hypothèse que deux poèmes d’Alcools, « Le Pont Mirabeau » et « Marie », soient inspirés d’une chanson de toile des XIIe-XIIIe siècles qui avait été publiée dans la Chrestomathie du Moyen Âge de Gaston Paris et Ernest Langlois, un « best-seller » anthologique de textes médiévaux que connaissait Apollinaire. Pourtant, comment croire qu’Apollinaire ait pu connaître des textes autrement plus anciens, rédigés en latin et conservés dans des manuscrits carolingiens ?

On est peut-être ici face à un cas qu’on pourrait qualifier de plagiat par participation amnésique. Si, comme le dit Pierre Bayard, les idées que contiennent les livres se développent au travers des siècles sur des durées millénaires, alors c’est largement l’inconscient collectif qui entretient leur existence. Apollinaire occupe un point de la chaîne culturelle qui a déjà produit la potentialité livresque réactualisée par le poète : il refait ce qui a été fait puis oublié, parce que les bonnes idées doivent ressurgir tôt ou tard dans l’histoire artistique.

Pourtant, il y a une différence non négligeable dans le contexte de ces deux « poèmes figurés ». L’imprimerie, qui a transmis son art du caractère mobile aux machines à écrire puis aux logiciels du traitement de texte, nous a déshabitués de toute liberté dans la disposition des lettres sur la page. Dans la culture éditoriale du XXe siècle au moins, l’écriture manuscrite est la marque du brouillon, du premier jet, quand les caractères imprimés dans une police régulière attestent d’un travail achevé.

D’autre part, nous nous sommes habitués à l’idée que l’« image du monde » (l’imago mundi des médiévaux) nous est réellement accessible par la photographie et la vidéo, dans une reproduction mimétique à l’identique (moyennant la perte de la troisième dimension). Ainsi en va-t-il des images satellites comme des clichés de microscopes, qui entretiennent l’illusion que nous pouvons atteindre une connaissance du monde à travers son apparence réelle, dans son immense comme à sa plus petite échelle.

Ce qui nous fascine justement dans les calligrammes d’Apollinaire, c’est qu’ils perturbent cette double conviction. Nous les connaissons d’ailleurs moins sous leur forme manuscrite, encore attachée à l’idée d’un pré-texte typographique, que comme forme littéraire typographiée. La façon dont les caractères distordent leurs lignes habituellement uniformes, sur le fameux « jet d’eau » que surplombe « la colombe poignardée », dérange singulièrement la conception d’un livre propre, sillonné par une charrue admirable de régularité.

Ce n’est probablement pas un hasard si ces calligrammes apparaissent chez Apollinaire au moment où la photographie s’est installée dans le paysage iconographique et dans les pratiques de la civilisation occidentale. Les mouvements littéraires et graphiques, comme Dada et la Mona Lisa « LHOOQ » de Marcel Duchamp, comme les surréalistes avec leur pratique du cadavre exquis, comme les fauves, le cubisme, le futurisme ou le suprématisme de Malevitch, reflètent tous une volonté de retourner à une image non mimétique de la réalité apparente. Cette volonté est d’ailleurs connexe à une récurrente adjonction de la lettre à l’image : qu’on pense aussi bien au poème simultané de Blaise Cendrars et Sonia Delaunay, La prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France, au travail de Man Ray ou aux papiers collés de Braque et Picasso. Alors qu’au IXe siècle les « calligrammes »-en-devenir constituaient le prolongement naturel d’un art du tracé manuel, les calligrammes-enfin-nommés d’Apollinaire témoignent d’un retour au calame, à l’art de la calligraphie qui se distingue très nettement de la culture du livre imprimé. Ils définissent l’écriture non pas comme un symbole renvoyant au réel, mais comme le réel lui-même.

Quand les lettres deviennent image, quand l’image devient le texte : le copiste du Haut Moyen Âge et Apollinaire partagent peut-être la même conviction que c’est là le meilleur moyen d’entremêler dessins du poète et desseins du monde.

—

Retrouvez les publications d’Actuel Moyen Âge en suivant ce lien.

—

[1] Mise en page et mise en texte du livre manuscrit, dir. Henri-Jean Martin et Jean Vezin, Paris, Édition du Cercle de la librairie – Promodis, 1990, p. 438.