Des épices contre du métal : lancer des élèves de seconde sur les traces des Allemands à Venise

Comment transmettre, en tant qu'enseignant, les derniers acquis de la recherche ? Comment rendre accessible aux élèves l'écriture académique, souvent exigeante à la lecture ? En 2016, Pierre-François Raimond découvrait la somme de Philippe Braunstein sur Les Allemands à Venise. Pour Entre-Temps, il raconte comment il s'est efforcé de transmettre ce grand ouvrage à ses élèves de seconde.

Peut-on trouver un moyen de faire se rencontrer un vrai grand livre d’histoire, érudit, passionnant, à l’apparence un peu austère, Les Allemands à Venise, 1380-1520 de Philippe Braunstein, (Publications de l’École française de Rome, 2016), et des élèves de seconde qui n’ont pas encore d’idée précise de ce qu’est la recherche en histoire ?

J’ai appris la publication de ce livre monumental en lisant, comme je le fais tous les mois, L’Histoire. Le numéro de février 2016 (n° 420) présentait un portrait de Philippe Braunstein1. Cet ouvrage est le produit de toute une vie de recherche, celle de Philippe Braunstein. Il a été publié grâce à plusieurs anciens étudiants qui ont convaincu leur maître, à la retraite depuis peu, de transformer enfin l’œuvre qu’ils admiraient et qui les avait nourris en un livre.

À la recherche d’un grand livre d’histoire

Enseignant depuis de nombreuses années l’histoire-géographie en allemand dans le cadre d’une section européenne, je cherchais à renouveler mon cours de seconde et à confectionner un chapitre sur l’histoire des pays de langue allemande au Moyen Âge. J’avais lu peu de temps avant un livre sur l’histoire de la Hanse écrit par un universitaire allemand mais cette lecture m’avait plutôt ennuyé. Je ne crois pas être capable de passionner des élèves en partant d’un ouvrage qui ne m’a pas beaucoup intéressé. C’est donc poussé à la fois par la curiosité de lire un grand livre d’histoire sur un thème qui m’intriguait et par l’idée de transmettre peut-être, ensuite, tout ou partie du contenu à mes élèves de seconde de section européenne, que j’ai franchi le seuil de la librairie De Boccard, qui, à l’époque, était la seule à Paris à vendre les livres publiés par l’École française de Rome.

L’ouvrage est imposant, avec ses 850 pages de texte. En déboursant les 65 euros, je pensais que pour les élèves, accéder aux trésors que contenait le livre ne serait pas chose aisée. La lecture en fut pour moi d’emblée passionnante. Cela ne me surprit pas vraiment. Depuis que Pascal Culerrier, mon professeur d’histoire d’hypokhâgne, nous a résumé longuement, au cours de l’année scolaire 1988-1989, les livres tirés de thèses monumentales de grands spécialistes d’histoire contemporaine (Jean-Jacques Becker, Serge Berstein, Jean-François Sirinelli, Rolande Trempé et d’autres), je sais que les livres les plus pointus recèlent aussi souvent les exemples les plus vivants, ceux par lesquels on peut sentir les êtres humains vivre, et mieux comprendre ainsi les effets qu’a le temps, en passant, sur les sociétés humaines. Leurs auteurs ont mis leurs pas dans ceux de Marc Bloch, qui a fixé comme idéal aux historiens d’être de bons ogres, c’est-à-dire de chercher en permanence, dans les archives, la chair humaine.

Avec les Allemands, à Venise

Je parcours attentivement le livre de Philippe Braunstein. Comment ne pas être emporté par la découverte d’un lexique rédigé par un professeur de langue qui enseignait l’italien à Venise à la fin du Moyen Âge aux marchands allemands qui y séjournaient ? En bon pédagogue, cet homme avait choisi les mots et phrases qui pouvaient être utiles à ses élèves pour exercer leur métier. Le document nous donne une bonne idée du monde rêvé et connu, cartographié par Philippe Braunstein, de ces commerçants allemands et de leur professeur d’italien. Comment ne pas avoir envie de voyager en compagnie de ces hommes qui, venus de Vienne, de Nuremberg ou d’Augsbourg, franchissaient le col du Brenner pour passer les Alpes à dos de mules et transportaient avec eux le métal tiré des mines de leur Europe centrale, métal dont les Vénitiens faisaient notamment des pièces de monnaie ? Comment ne pas rêver qu’on séjourne avec eux dans ce bâtiment qui existe toujours aujourd’hui dans le quartier du Rialto ? Le fondaco dei Tedeschi, dont l’existence même prouve l’importance unique que Venise accordait à la venue de marchands allemands, doit son architecture et son nom italianisé au fondouk arabe découvert dans les ports d’Afrique du Nord par les marchands vénitiens. Le bâtiment s’organise autour d’une vaste cour centrale où dans la journée les marchandises sont exposées. Au rez-de-chaussée se trouvent les entrepôts où les marchands étrangers stockent durant la nuit les produits précieux et dans les étages les chambres où les commerçants en question dorment. Comment ne pas suivre les marchands allemands dans les tavernes du Rialto, dans les églises de Venise ? Comment ne pas avoir envie de reprendre avec eux la route du retour sur laquelle les mules transportent des tissus italiens mais aussi des épices d’Inde et de la soie chinoise que les marchands vénitiens ont achetés à leurs confrères arabo-musulmans dans les ports du sud et de l’est de la Méditerranée avant de les revendre aux marchands allemands qui, à leur tour, trouvent facilement preneurs à Nuremberg, Vienne ou Augsbourg ? Comment ne pas chercher, en suivant Philippe Braunstein, les signes d’intégration de ceux qui sont restés plus longtemps à Venise et qui, parfois, épousent une Vénitienne et finissent par italianiser leur nom de famille ? Comment ne pas souffrir avec eux des éclats de xénophobie quand une guerre commence et que les Vénitiens rappellent à ces hommes qui vivent pourtant là depuis de nombreuses années qu’ils restent des étrangers qu’on soupçonne de trahison ? Comment ne pas être ravi de croiser parmi les Allemands à Venise non seulement des marchands mais aussi des boulangers, des souffleurs de verre, des spécialistes du travail du métal, les premiers imprimeurs européens et des artistes comme Albrecht Dürer venus étudier l’art italien de la Renaissance ? Comment ne pas être ému par les testaments de ces Allemands qui choisissent, quand leur mort approche, de léguer une partie de leur fortune aux églises de leur ville natale allemande, tandis que d’autres préfèrent donner de l’argent à l’église qu’ils fréquentaient à Venise, et que d’autres encore, pour préparer leur Salut, pensent bon de diviser en deux moitié leur legs, une partie pour l’église d’Augsbourg ou de Nuremberg dans laquelle ils ont été baptisés, et le reste pour leur paroisse vénitienne ?

Convaincu, une fois ma lecture terminée, que tout cela plaira beaucoup à mes élèves de seconde, je cherche alors la bonne manière de transmettre.

Donner envie de lire

Je pense, et je pensais déjà en 2016, qu’on peut faire lire de vrais livres d’histoire, à la pointe de la recherche, à des élèves de Seconde, de Première et de Terminale et leur donner le goût de ces ouvrages qui me plaisent tant. J’espère que certains de ces élèves continueront à en lire longtemps après leurs années au lycée. Fort de cette envie, j’ai fondé en 2020, avec un vieil ami de classes préparatoires, Thomas Serrier, aujourd’hui professeur des universités à Lille, et beaucoup d’autres collègues et amis, le Prix lycéen du livre d’histoire, dans le cadre des Rendez-vous de l’histoire de Blois et en collaboration avec L’Histoire. Au moment où je tape ce petit article, les lycéens de 63 lycées, dans toute la France et même au-delà, sont en train de lire les cinq ouvrages de la présélection de la cinquième édition du PLLH. Ils éliront en septembre 2024, après en avoir délibéré, leur ouvrage préféré.

Mais je suis aussi convaincu qu’il n’est pas facile de donner envie de lire des ouvrages de recherche à des lycéens et que la réussite de cette aventure passe par un choix soigneux des livres en question. Un lycéen qui découvre la recherche en histoire en commençant par un livre trop long et trop ardu risque d’être dégoûté pour longtemps, voire pour toujours. Si j’ai dévoré Les Allemands à Venise, je pense que lancer des élèves de seconde dans sa lecture n’est pas une bonne idée. Un seul de mes élèves, en six années de cours sur le fondaco dei Tedeschi, m’a dit que ses parents lui avaient acheté le livre de Philippe Braunstein et qu’il l’avait lu. Je l’ai félicité et lui ai dit ma sincère admiration. Mais j’ai aussi constaté, en corrigeant son devoir quelques semaines plus tard, qu’il avait eu beaucoup de mal à tracer son chemin dans la masse considérable d’informations que le livre propose aux spécialistes. Sa copie en souffrait. Six ans avant ce constat, mon choix, en 2016, était déjà fait : je voulais tenter d’organiser la rencontre entre le grand livre et mes élèves en leur résumant moi-même, dans un cours, l’ouvrage monumental.

Il reste que ce cours doit être en allemand puisqu’il se fera dans le cadre d’un cours d’histoire en allemand, en section européenne. Quand je prépare un cours de section européenne, je pars, le plus souvent possible, d’un livre ou d’un article rédigé en allemand par un historien germanophone. Ainsi, je suis sûr que le vocabulaire que j’utilise n’est pas la traduction maladroite des mots utilisés par des historiens français mais est bien formé des expressions dont usent les universitaires et chercheurs de langue allemande. De plus, ce choix permet d’initier les élèves aux problématiques de la recherche germanique. Je me lance donc à la recherche d’un travail effectué par un chercheur germanophone sur un objet voisin de celui traité magistralement par Philippe Braunstein. J’expose tout cela à Guillaume Calafat, maître de conférence à la Sorbonne (Paris 1), alors que nous parlons de ses travaux de recherche sur le droit de la mer en Méditerranée à l’époque moderne. Spontanément, il me conseille d’aller voir du côté des travaux de Sibylle Backmann sur le fondaco dei Tedeschi. Un de ses articles m’a permis notamment d’être sûr que le mot fondaco est masculin en allemand et que je peux utiliser les mots Inklusion et Exklusion pour décrire la situation des Allemands qui ont fini par s’installer à Venise, ce que je n’aurais sans cela pas osé faire, ces mots étant très proches du français. Deux ans plus tard, Sibylle Backmann a publié un livre, Der Fondaco dei Tedeschi in Venedig. Inklusion und Exklusion oberdeutscher Kaufleute in Wirtschaft und Gesellschaft (1550-1650), Zürich, Universität Zürich, 2018, qui est venu s’ajouter à celui de Philippe Braunstein dans ma préparation de cours. Ainsi donc, pour construire mon cours, je n’ai pas seulement utilisé des livres passionnants. Je dois beaucoup aux collègues du supérieur et à leurs précieux conseils. Sans l’érudition, la générosité et les encouragements de Guillaume Calafat, la tâche aurait été pour moi plus difficile.

Du fondaco jusqu’à la classe et aux élèves

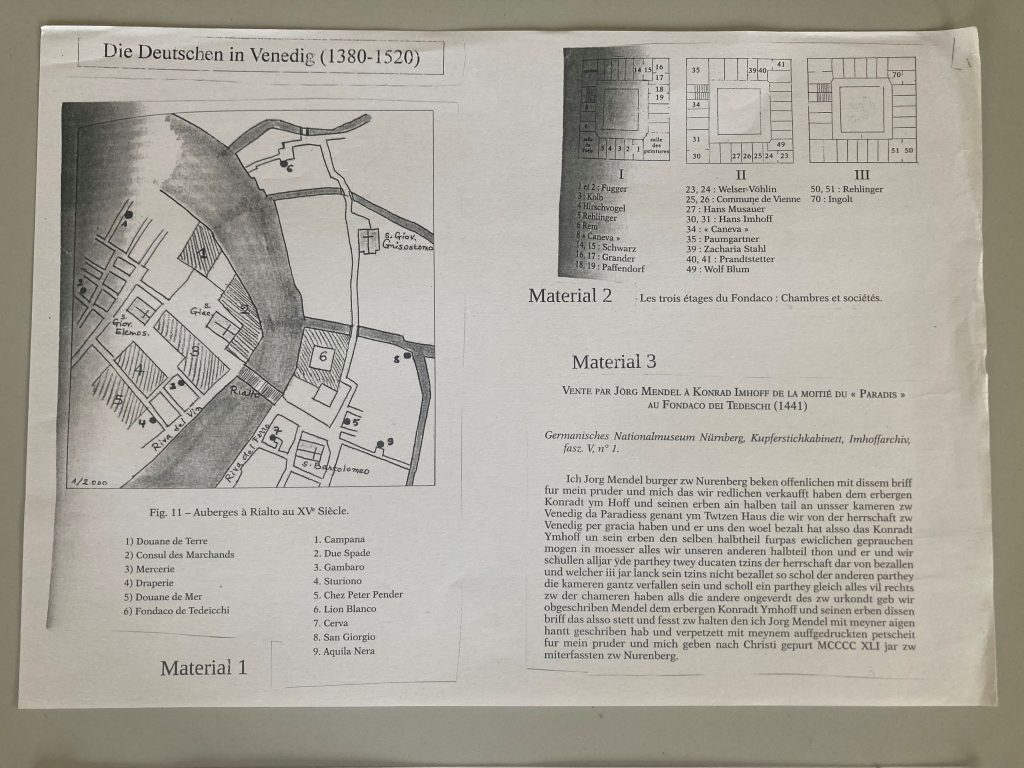

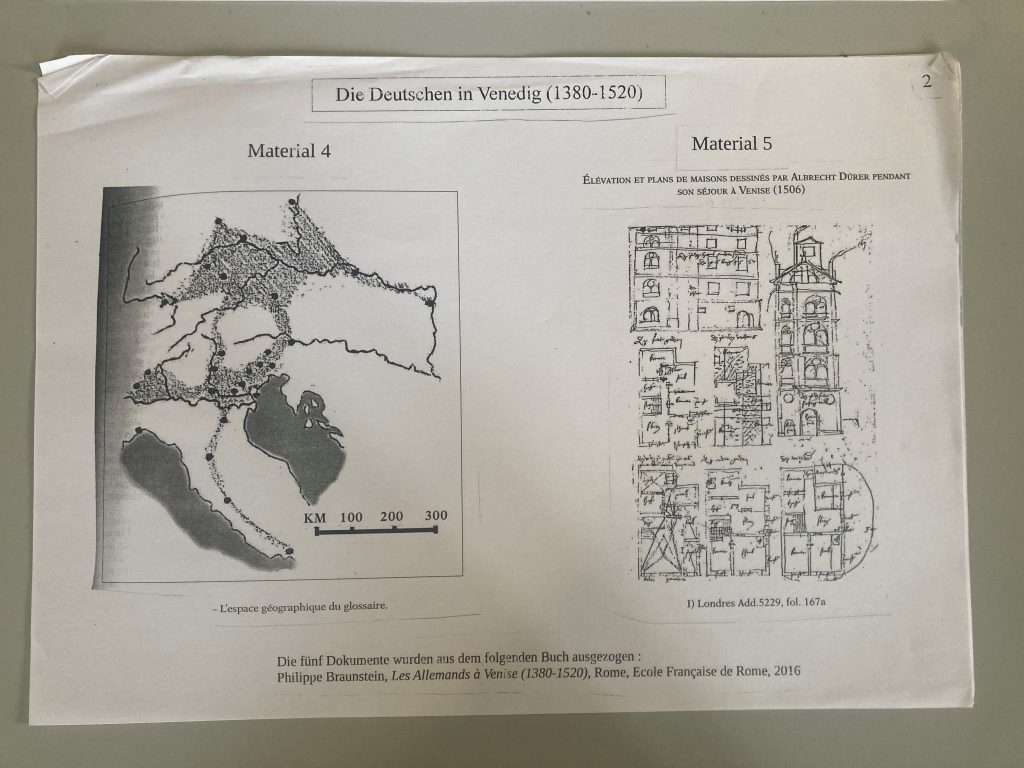

Au début de la première séance, je distribue aux élèves cinq documents que je tire du livre de Philippe Braunstein. Trois ont été confectionnés par l’historien lui-même (pour les élèves, je les date donc de 2016, date de parution de l’ouvrage) : un plan du quartier du Rialto au XVe siècle avec le fondaco dei Tedeschi et les auberges fréquentées par les marchands allemands, un plan des trois étages du fondaco avec les noms des familles allemandes qui occupent les chambres en question et la carte sur laquelle sont notés les lieux évoqués par le professeur d’italien dans le lexique qu’il distribuait à ses élèves allemands. Deux sont des documents qui datent de la fin du Moyen Âge : un contrat en allemand par lequel Jörg Mendel vend à Konrad Imhoff la moitié de sa chambre au fondaco dei Tedeschi (1441) et un dessin fait par Albrecht Dürer en 1506 (le dessin représente les façades de deux maisons vénitiennes ainsi que les plans de ces maisons). Les élèves doivent, comme ils en ont l’habitude, présenter les cinq documents, puis décrire les images et résumer le texte. Mon résumé en allemand du livre de Philippe Braunstein vient ensuite, dans une partie du chapitre intitulée « commentaire » : je le dicte en allemand tout en commentant (en allemand ou, quand c’est trop difficile pour eux, en français).

J’ai expérimenté ce cours auprès des excellents élèves du lycée Henri IV de Paris où j’enseigne depuis 15 ans. J’ai eu aussi l’occasion à plusieurs reprises de le faire dans un autre établissement où l’accueil des élèves a été également bon. Produit d’un choix (ne pas faire lire le livre, mais le résumer), ce cours suscite souvent du plaisir que je crois percevoir dans la manière qu’ont les élèves de très bien apprendre ce cours ou encore, cette année, dans une phrase dite à voix presque basse par une élève à sa voisine (« Il est super, ce cours ! »). Plusieurs ont pu convaincre leurs parents d’aller par la suite en vacances à Venise, notamment pour aller voir le fondaco dei Tedeschi, mettant ainsi vraiment leurs pieds dans les traces des Allemands à Venise.

- Olivier Thomas, rédacteur en chef adjoint du magazine, a retrouvé pour moi la référence de l’article en question. Qu’il en soit remercié. Cet ouvrage est le produit de toute une vie de recherche, celle de Philippe Braunstein. ↩︎