(D)écrire l’image judiciaire. Sur les archives audiovisuelles de procès tenus en France pour le génocide des Tutsi au Rwanda

Pour sa thèse de doctorat, Timothée Brunet-Lefèvre a plongé et navigué dans les archives audiovisuelles des procès, tenus à Paris entre 2016 et 2018, de Octavien Ngenzi et Tito Barahira, reconnus coupables de génocide contre les Tutsi au Rwanda et de crime contre l'humanité en 1994. Il revient sur ces archives et leurs spécificités. Leur reproduction étant interdite, comment travailler dessus sans pouvoir les montrer ? Et quels récits du génocide ces archives donnent-elles à voir ? Débordantes, par leur nombre, par les détails qu'elles retiennent, elles n'en demeurent pas moins le résultat de choix successifs dans une mise en scène et en archive de la justice française.

Vertiges d’archives

Depuis 2014, des suspects rwandais sont jugés devant la Cour d’assises de Paris, sise au sein du palais de justice sur l’île de la Cité. Ils sont jugés pour leur participation au génocide des Tutsi, vingt ans après et à plusieurs milliers de kilomètres du Rwanda. Inédites à plus d’un titre, ces audiences constituent des espaces majeurs pour les témoignages et les récits du génocide ancrés au niveau local : lors de chacun de ces procès (neuf sur dix ans), des centaines de témoins – victimes, bourreaux, voisins – se succèdent à la barre pour raconter l’événement passé et rappeler son poids sur le présent. Tout cela devant des magistrats, des jurés et un public français peu familiers de l’histoire et de la géographie du Rwanda.

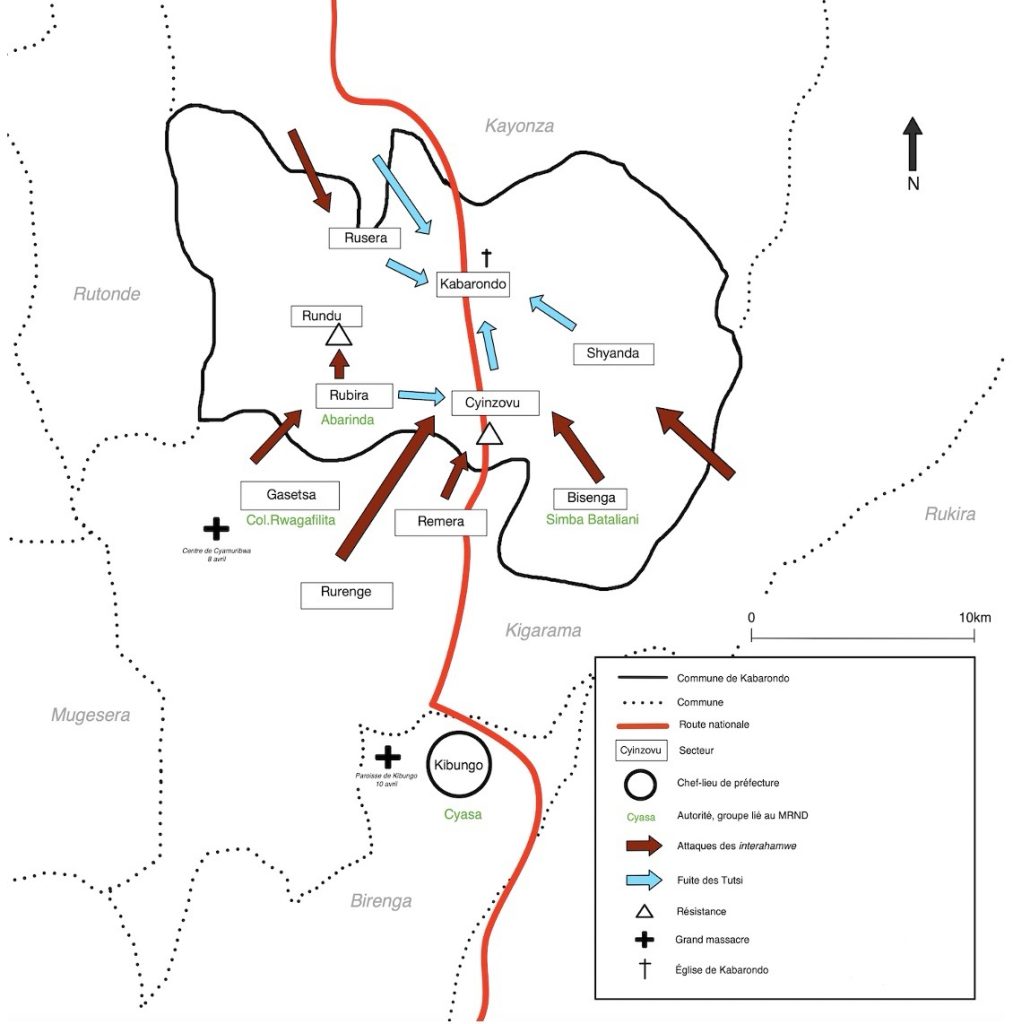

C’est aux enjeux liés à ces procès singuliers que j’ai consacré ma thèse, au croisement du droit et de l’histoire ; une recherche qui a démarré au plus près de la scène judiciaire. En 2018, alors que je travaillais sur les archives du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), j’ai assisté aux audiences du jugement en appel d’Octavien Ngenzi et Tito Barahira au palais de justice de Paris. Deux ans plus tôt, les deux anciens bourgmestres de Kabarondo – les plus hautes autorités locales au sein des communes du Rwanda de 1994 – avaient été reconnus coupables de génocide et de crimes contre l’humanité, et condamnés à la réclusion à perpétuité. Comme il en est coutume, l’appel faisait table-rase du premier procès : il fallait donc tout reprendre, convoquer une seconde fois les témoins devant un nouveau jury et de nouveaux magistrats.

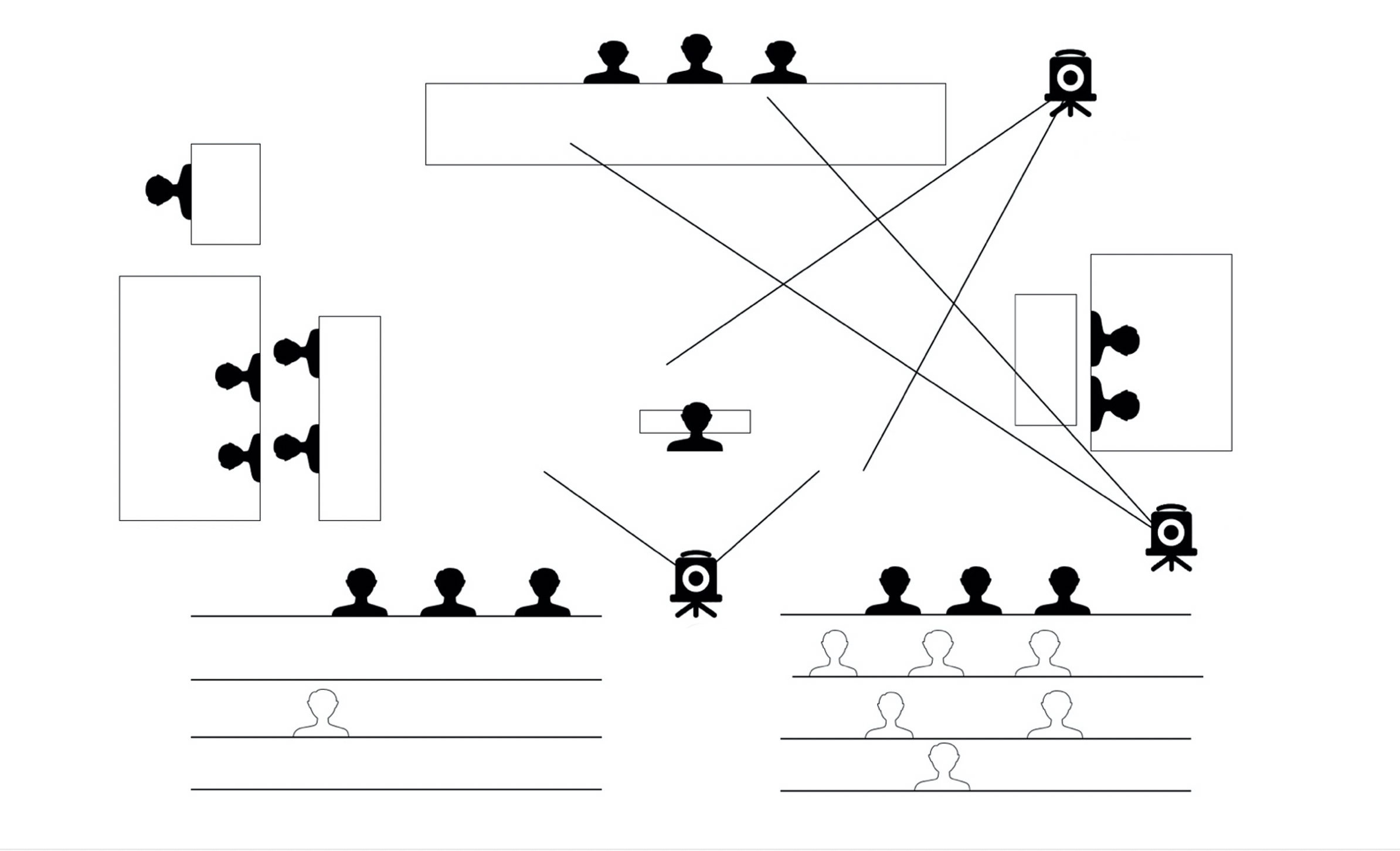

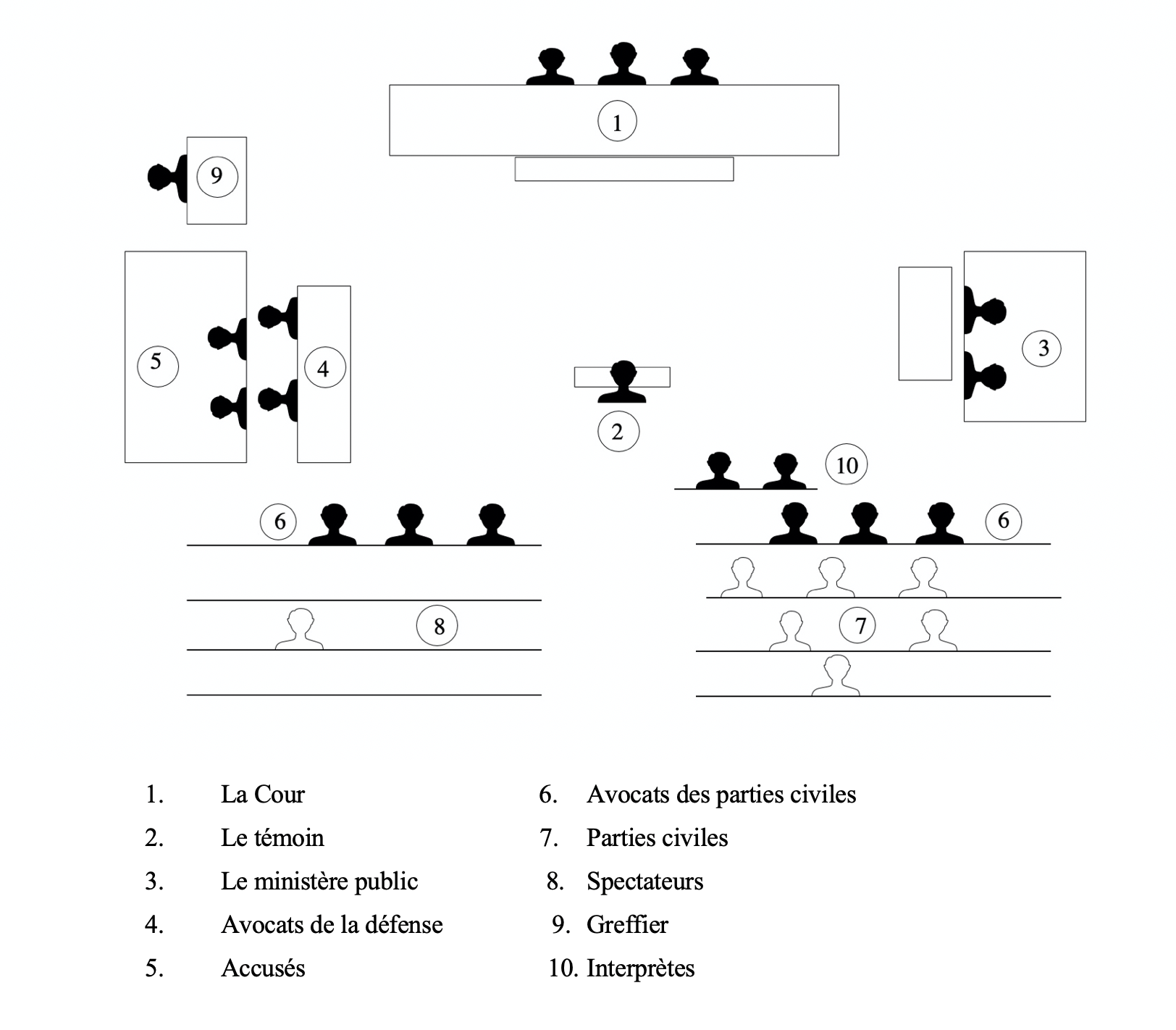

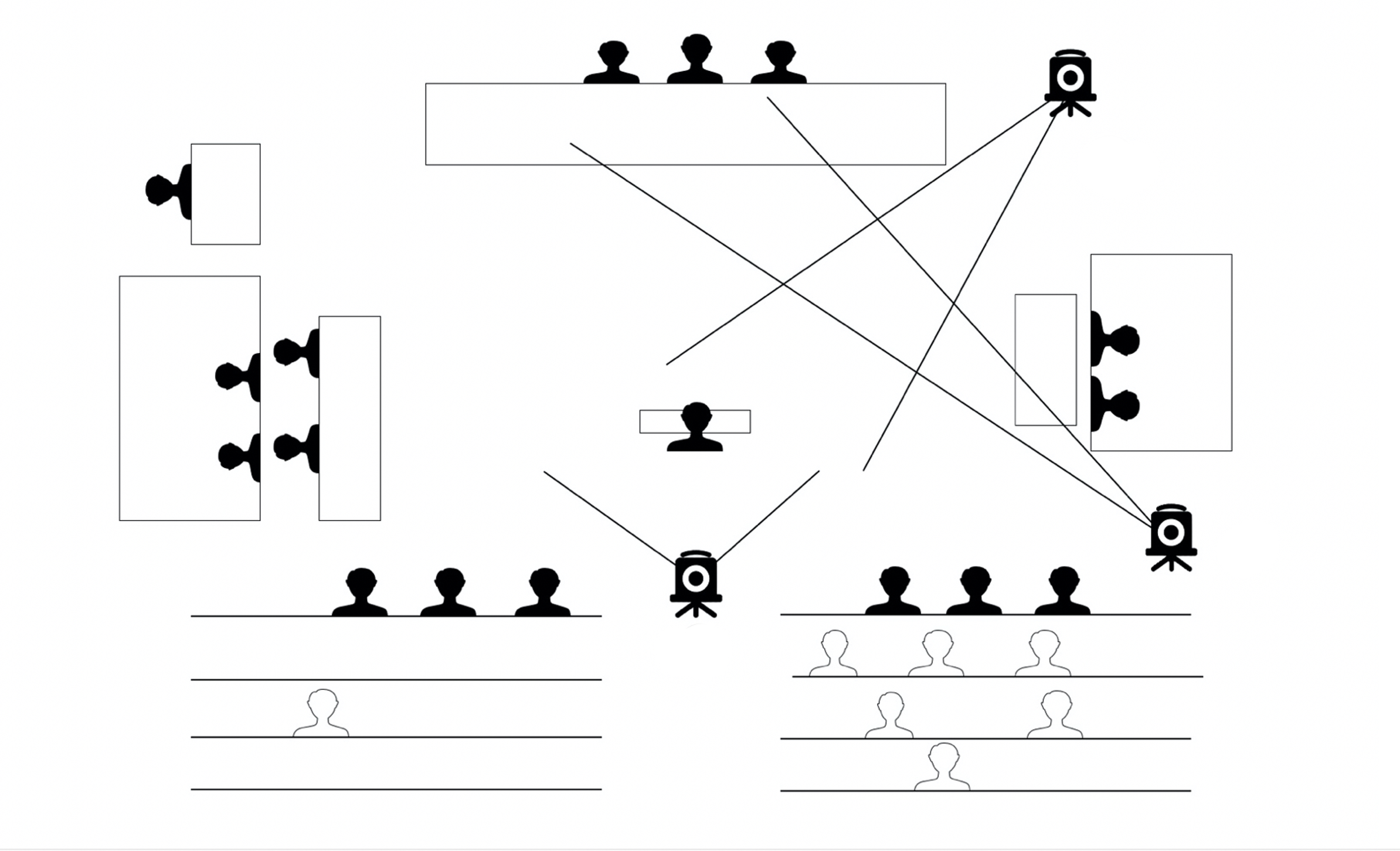

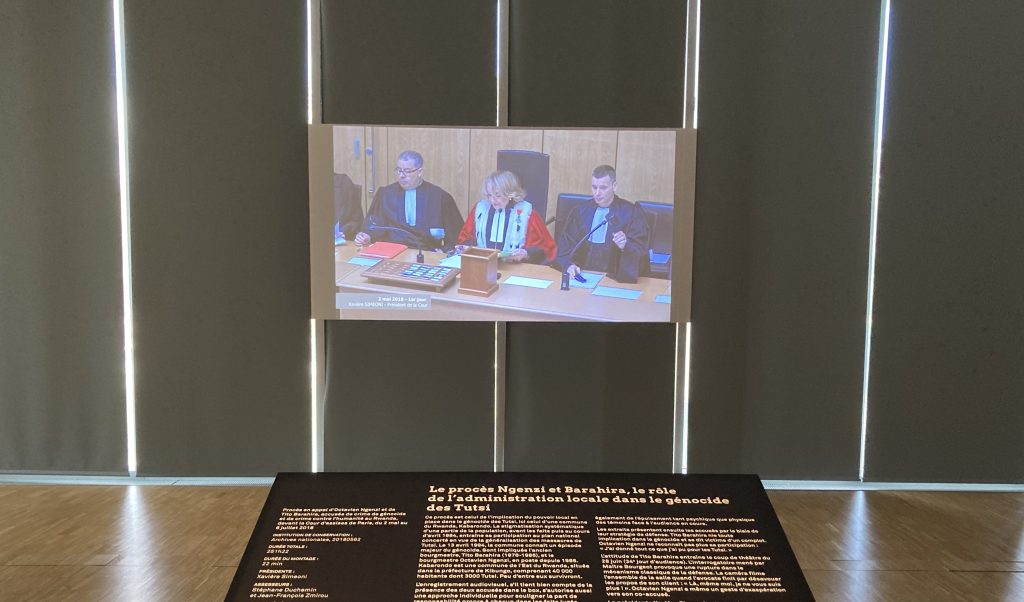

Bien sûr, le souvenir du précédent procès était là, et beaucoup de témoins, peu familiers du système judiciaire français, y faisaient référence. De plus, ce procès avait déjà une archive : une captation audiovisuelle intégrale des neuf semaines d’audience – de mai à juillet 2016 –, en vertu de la loi du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d’archives audiovisuelles de la justice. Initiée par Robert Badinter pour documenter, entre autres, le procès de Klaus Barbie, cette loi autorise l’enregistrement de procès dits « historiques », faisant date pour l’institution judiciaire ou en raison du caractère inédit des faits jugés. Le procès en appel auquel j’assistais était, lui aussi, filmé en direct, comme en attestaient les multiples caméras réparties dans la salle d’audience Georges-Vedel.

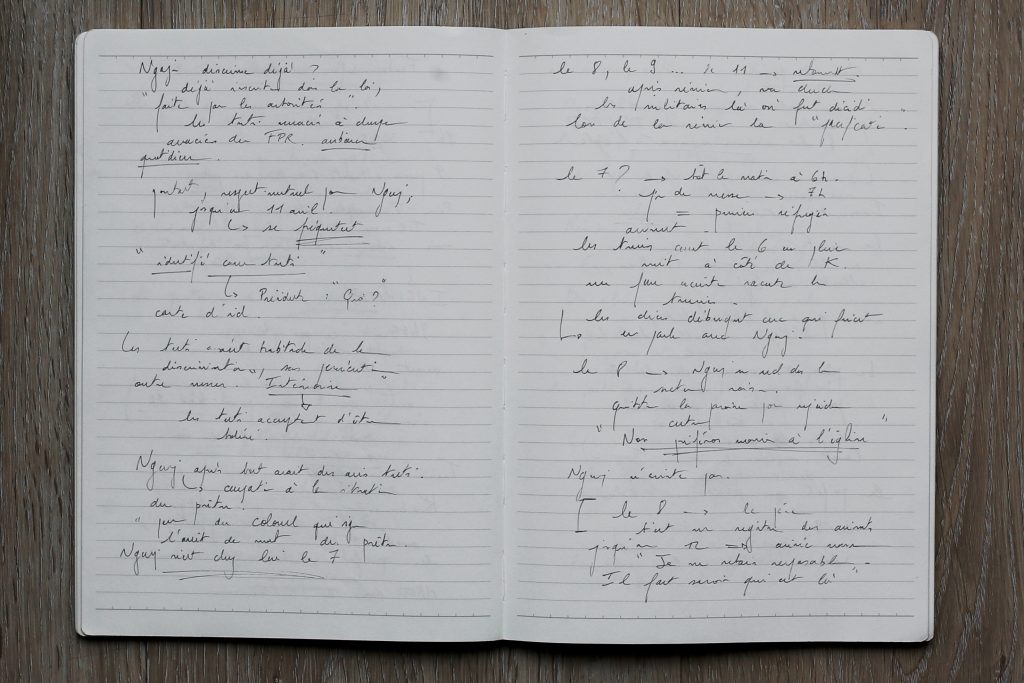

Au début du mois de juillet 2018, Octavien Ngenzi et Tito Barahira voyaient leur condamnation confirmée. Un an plus tard, l’enregistrement des deux instances devenait accessible pour motifs de recherche, après le rejet du pourvoi des accusés. En découvrant l’archive vidéo, j’ai été frappé par le contraste avec le contenu de mes modestes carnets de notes.

Extrait d’un de mes carnets d’audience. © Toutes les photographies, les captures d’écran et tous les schémas sont de l’auteur.

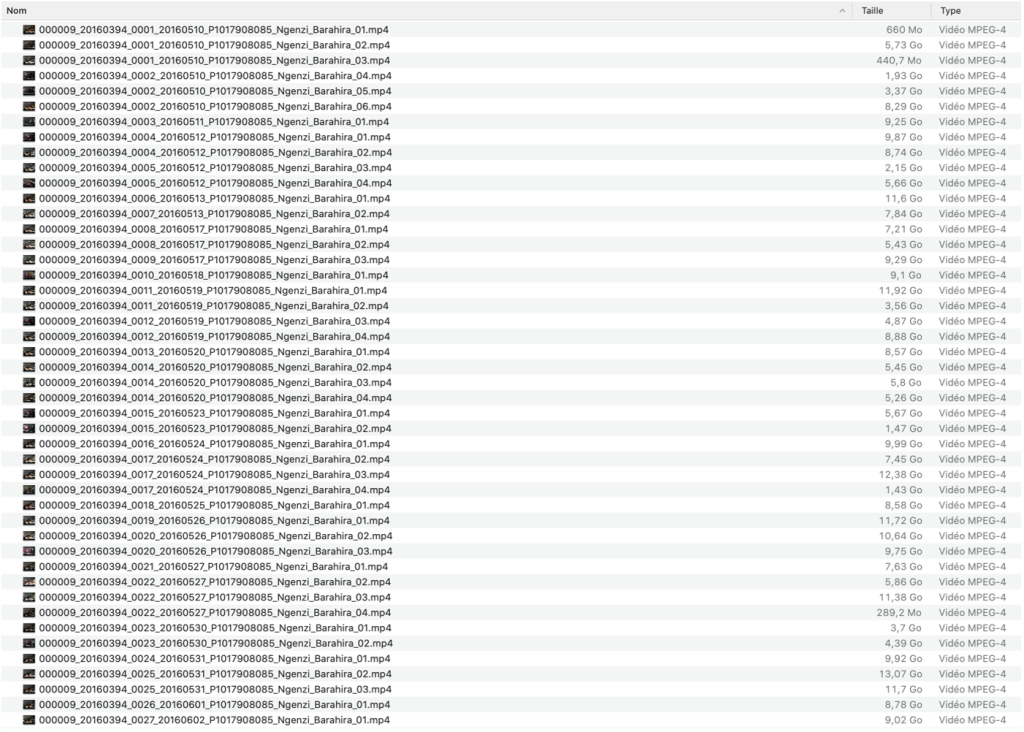

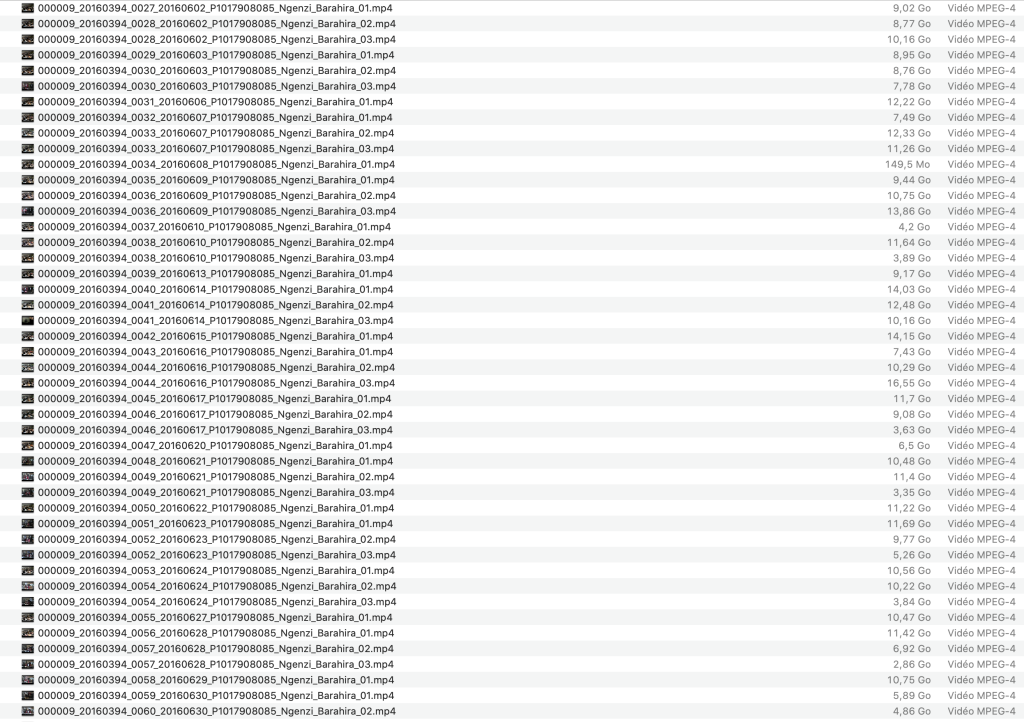

Consultés depuis un poste au Centre d’accueil et de recherche des archives nationales (CARAN) puis sur ordinateur personnel, les enregistrements prennent la forme d’un très long film retraçant l’intégralité des audiences. Une source vertigineuse, donc. Mais le poids dont il faut parler ne se mesure pas en cartons d’archives, ni en pile de cassettes vidéo : les procès des deux bourgmestres se présentent sous la forme de 225 fichiers numériques, pour une durée totale de 501 heures, qui remplissent 8 téraoctets de stockage (soit 8 000 gigaoctets). Avec ce matériau, il est possible de reprendre en intégralité les procès en première instance et en appel.

La liste des fichiers du procès de 2016, numérotés, et leur taille en gigaoctets. Ici, il s’agit uniquement des fichiers du 10 mai au 30 juin 2016, soit les trois quarts du procès en première instance.

Devant cette très longue liste, une question s’est rapidement posée : par où commencer ? Le parcours peut sembler tracé d’avance. Le procès étant découpé par fichiers numériques qui suivent le déroulement chronologique des audiences, il n’y aurait qu’à respecter cet ordre. Ceci, toutefois, est trompeur, tant il m’a vite paru périlleux (et pénible) de visionner le procès en entier, comme pour y assister à nouveau. Plus encore, une telle démarche aurait fait perdre l’intérêt que présente un enregistrement audiovisuel pour l’analyse. Écouter et voir ces procès après coup nous confronte à une tâche complexe, liée au visionnage de ce matériau puis à l’écriture d’un travail de recherche. Plutôt que « suivre » le procès en le regardant, il a fallu interroger l’image judiciaire et la décrire, naviguer dans l’archive en prenant à rebrousse-poil l’ordre prédéfini du déroulement des deux procès, pour en comprendre les enjeux et mieux les restituer.

Que voit-on ? Du procès filmé aux films du procès

Décrivons, pour commencer, ce que présentent ces enregistrements. Le « film » de l’audience résulte d’un montage effectué en direct par les preneurs de vue présents dans la salle d’audience, en vertu d’une règle : l’image doit suivre le « droit fil de la parole », soit montrer celui ou celle qui parle. Grâce à l’effet classique du champ contrechamp, on assiste donc à un dialogue : quand le témoin parle, il apparaît à l’image. La présidente d’audience lui pose une question, elle apparaît, et ainsi de suite. Ces directives fixées en amont du procès visent à garantir une grande sobriété à l’archive.

Le sujet du film, c’est donc la procédure judiciaire. Le montage suit son rythme : l’enregistrement reprend à chaque arrivée de la Cour – signalée par l’huissier – puis s’interrompt aux suspensions d’audience (ce qui correspond au découpage par fichiers). Deux opérateurs de prise de vue, présents au long de débats, sont chargés du montage des images en direct. Du fait de ces choix de réalisation, une grande partie de la scène judiciaire bascule à la marge : le public, par exemple, apparaît occasionnellement en arrière-plan. De la même manière, les caméras s’interrompent à chaque suspension. Ce faisant, toutes les coulisses disparaissent, comme certains temps d’attente ou d’échanges informels entre les protagonistes de l’audience. De fait, l’archive donne à voir et à écouter une seule partie de ce qu’on appelle un procès.

Ce resserrement rappelle celui produit par les transcriptions d’audience, type d’archive à laquelle je m’étais familiarisé dans mes recherches sur le TPIR. Ces retranscriptions – élaborées en premier lieu pour les participants au procès par les sténographes attitrés du TPIR – consignent le verbatim de ce qui s’est dit à l’audience. On peut donc les lire, dans l’ordre, dans le désordre, en faisant des choix. Il en est à peu près de même devant le film, avec lequel il est possible de revenir sur ce que l’on n’a pas tout à fait saisi, comme on pourrait relire un paragraphe. Plus encore, le recours à la vidéo l’encourage : depuis son ordinateur, il est possible d’effectuer un arrêt sur image, une ellipse… Autant d’opérations auxquelles nous sommes à peu près tous habitués du fait de notre utilisation quotidienne de contenus audiovisuels.

Cliquer sur pause, revenir en arrière, fermer le fichier pour y revenir plus tard, c’est au final manier l’archive comme on ne pourrait manier le procès. D’ordinaire, en vertu de l’oralité des débats, une audience est comme une fuite en avant : quand les témoins, les avocats ou les magistrats parlent, il est très simple de perdre le fil. Ici, l’enregistrement défait la spontanéité propre à la discussion orale : parce qu’enregistrées, les paroles peuvent être disséquées, décomposées, reprises. De fait, l’archive audiovisuelle transgresse la nature du procès ; une modification qui se traduit dans le rapport à la parole, mais aussi à l’image, grâce au point de vue inédit que donne la caméra : alors que, dans la salle d’audience, le spectateur voit le témoin de dos, il apparait ici de face, grâce à une plongée de ¾ qui permet de scruter les expressions faciales, les postures et les gestes.

Grâce à l’archive, donc, on voit davantage et on entend mieux. Le gain est immense, car les images débordent de détails inestimables. Mais une contrainte majeure m’a retenu, dans cet article comme dans ma thèse, en raison du statut légal qui encadre ces images : le chercheur qui y a accès ne peut les montrer.

Retranscrire l’image

Comme je l’ai expliqué, les images des procès deviennent accessibles une fois qu’une décision définitive a été prononcée (soit, dans le cas présent, le rejet du recours en cassation des accusés). En revanche, leur consultation est limitée à des motifs de recherche. De plus, elles ne peuvent être diffusées ou reproduites – à l’exception de leur présentation exceptionnelle lors de l’exposition Filmer les procès, un enjeu social aux Archives nationales en 2020. De fait, je n’ai pu partager avec mes collègues ou mes lecteurs la puissance de certains des extraits du procès et leur richesse. À la place, j’ai été contraint de décrire, ou plutôt, de restranscrire, ce qui apparaissait à l’écran, en gardant en mémoire une certitude forgée par ma présence répétée dans les bancs du public : l’archive ne montre pas tout.

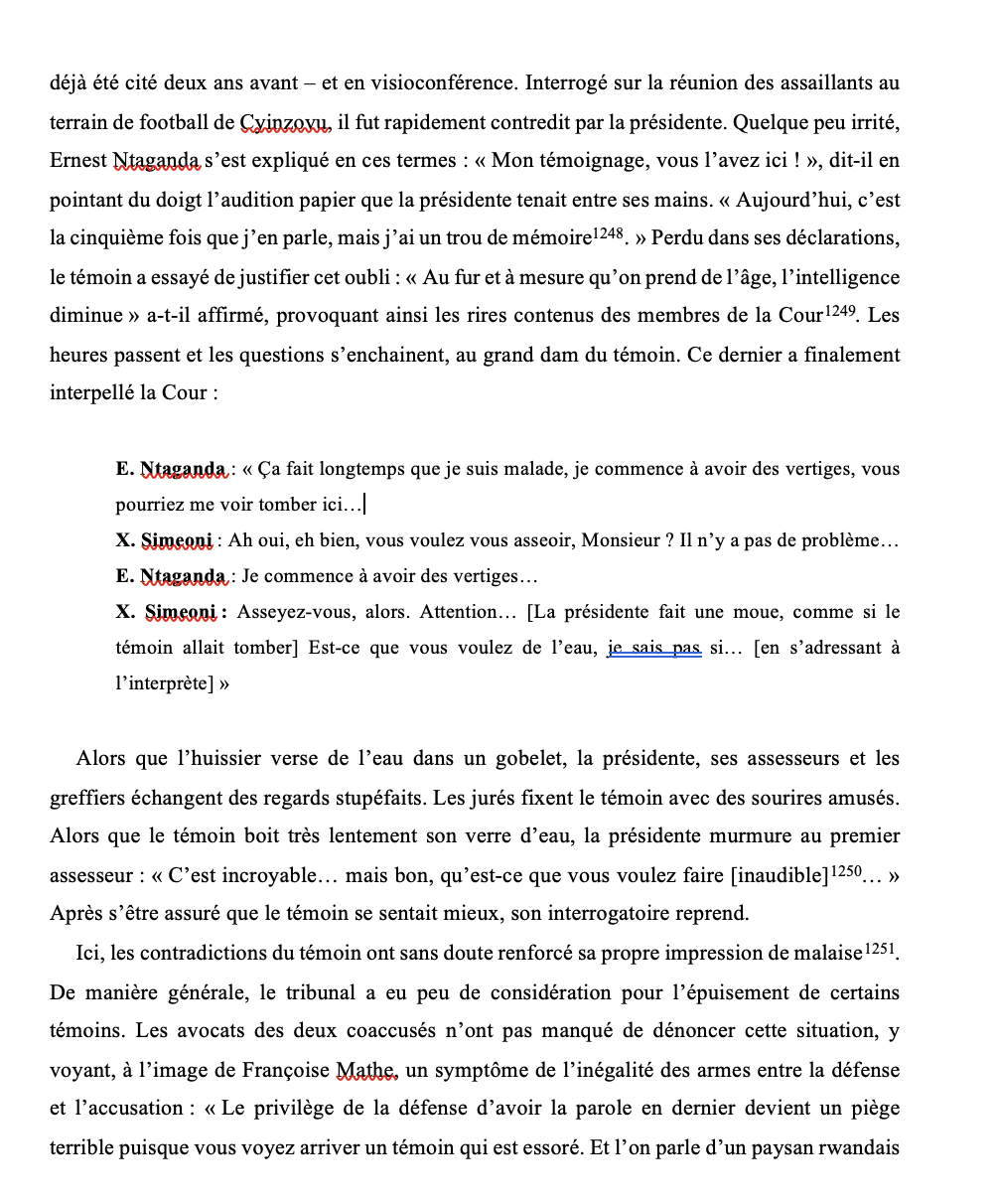

Il a donc fallu trouver une manière d’écrire les images. Avant même que cette question ne se pose, cette limitation a eu un biais sur ma manière de travailler : ne pouvant montrer les images, pourquoi me pencher sur leur contenu visuel, alors que je ne pouvais que retranscrire ce que j’écoutais ? Mes premières notes relatives à ces audiences étaient… des retranscriptions de l’oralité des échanges : je consignais les déclarations des témoins, leurs réponses aux questions des magistrats et des avocats, les débats entre les acteurs judiciaires. Je faisais donc peu attention à ce que je pouvais voir, plus occupé à écouter ce qui était dit.

Or, procéder ainsi, c’était perdre l’intérêt même du matériau que j’avais à ma disposition. Là où la transcription a tendance à réduire des échanges à un contenu textuel, le film redonne chair à l’audience. Les échanges, lors des procès Ngenzi-Barahira, ne se limitaient aucunement à ces séquences de questions/réponses : il y avait certes les paroles, mais avec elles, leur intonation, leur ton, les silences, les bruits « parasites » aussi, des murmures peu audibles aux expressions d’indignation ou d’émotion émanant du public. Il en est de même pour l’image : il y a le visage du témoin et de la présidente, mais il y a aussi les expressions des jurés, des assesseurs, des avocats qui tendent l’oreille, les regards que se jettent victimes et accusés, mais aussi les membres du public parfois visibles, touchés par la violence des récits donnés à la barre ; autant d’éléments cruciaux qui nécessitaient une prise en compte totale de l’archive. Pour éviter cet écueil, il fallait donc « consulter » l’archive en trois temps : regarder et écouter, réécouter et transcrire, puis regarder à nouveau, pour que les propos que je consignais ne soient pas dissociés du ton avec lequel ils avaient été prononcés, des gestes qui les accompagnaient, des réactions des auditeurs.

Ceci ne veut pas dire, d’un point de vue méthodologique, que l’archive audiovisuelle vient se substituer ou remplacer la retranscription écrite comme sa version la plus aboutie. L’une comme l’autre proposent un discours sur l’institution judiciaire. Une retranscription d’audience opère toujours un tri : ce qui y est consigné n’est pas tout ce qui est entendu par le sténographe dans la salle d’audience, mais tout ce qui mérite et nécessite un enregistrement, soit, les propos de chaque partie dans les débats, pour garder autant la trace des arguments que celle du bon suivi de la procédure (une pratique fréquente dans les systèmes judiciaires anglo-saxons et moindre dans le système d’assises français où l’oralité des débats triomphe). De la même manière, le film du procès reflète le regard de l’institution judiciaire sur elle-même et sur son travail. Produit de façon sobre et répétitive, sans effet de réalisation ou recherche esthétique, l’enregistrement offre une archive reproduisant en images le rituel des cours d’assises et ce qui, au fond, importe dans la procédure : le débat judiciaire, les questions et les réponses, les arguments et les contre-arguments. La régularité du montage et la fixité des points de vue adoptés illustrent la revendication de neutralité qui doit caractériser, dans le discours de la justice sur elle-même, son impartialité et sa rationalité. En revanche, de par sa nature mécanique, l’enregistrement audiovisuel n’est pas limité à l’arbitraire du réalisateur et des consignes qui lui sont données : la caméra et le micro captent des images et des sons qui sortent du cadre qui est imposé. L’enregistrement se trouve parfois dépassé par ces « à-côtés » du débat judiciaire, plus facilement observables quand on assiste directement à une audience.

En prenant en compte la richesse de l’archive, je me trouvais confronté à un autre enjeu majeur : comment restituer en texte ce qu’un film fait voir et entendre ? Comment rendre compte, à l’écrit, de la superposition des voix, des paroles interrompues, du ton des protagonistes et de leur rythme ? J’ai cherché à retranscrire des extraits du procès sans évacuer ce qui l’est trop souvent, notamment dans l’espace judiciaire. Ce faisant, j’ai cherché à un peu mieux décrire les images, à l’aide d’annotations venant s’intercaler dans les dialogues retranscrits par mes soins – eux-mêmes insérés dans le cœur du texte de la thèse.

Ces ajouts (à l’aide de crochets) sont restés relativement sobres, à la manière de didascalies pour souligner le ton d’un témoin ou sa gestuelle :

« Le témoin [hésite] : “Je ne sais pas [il hausse les épaules]”. »

Avec ces seules annotations, la lecture des déclarations d’un témoin produit un effet différent. Prenons l’exemple du début de déclaration du témoin suivant, sans apporter ces précisions :

Le témoin : « Je donne mon témoignage au sujet d’un seul homme que je connais. L’homme en question s’appelle Tito Barahira, il est de Kabarondo. Je donne mon témoignage sur lui. Merci. Le témoignage que je donne sur cet homme c’est qu’au départ de tout ça… Excusez-moi, je vais peut-être commencer par la genèse de tout ça. »

Si une retranscription simple rend compte du contenu de ses dires, elle n’apporte rien sur les conditions de sa prise de parole et le temps pris pour dire ces quelques phrases (plus de deux minutes). De surcroit, elle invisibilise des acteurs cruciaux du procès : les interprètes kinyarwanda‑français, omniprésents à l’audience. Impossible, donc, de distinguer le témoin de celui qui traduit ses paroles.

Une écriture plus descriptive peut en rendre compte. Voici ce à quoi ressemble une transcription aussi complète que possible du témoignage, grâce à des annotations :

Le témoin [visiblement hésitant ou intimidé par la Cour] : « Je donne mon témoignage au sujet d’un seul homme que je connais. [Le témoin croise les bras et prend son temps] L’homme en question s’appelle Tito Barahira, il est de Kabarondo. [Un court silence de quelques secondes s’ensuit]. Je donne mon témoignage sur lui. [Le témoin glisse un mot à l’interprète, lui demandant s’il peut continuer. L’interprète hoche la tête, et lui fait un signe de la main pour lui dire de parler plus fort. Après un autre silence, l’interprète lui dit “komeza”, “continuez”. Changement de plan, du plan serré vers le plan large de la caméra 1, qui permet de voir la Cour et une des magistrates se tourner vers la présidente d’audience, visiblement irritée par la lenteur du témoin] Merci. Le témoignage que je donne sur cet homme c’est qu’au départ de tout ça… [Il s’arrête. Retour au plan de face. On aperçoit les assistantes des avocats de la défense qui semble s’amuser de la situation] Excusez-moi, je vais peut-être commencer par la genèse de tout ça ».

Il était, bien sûr, impossible de reproduire les témoignages avec ce niveau de détail à chaque occurrence. Mais il fut important de le faire par moments, pour mettre en lumière les récits donnés par certains témoins clés, notamment les victimes du génocide. À la barre, la gestuelle occupait une place essentielle dans leur prise de parole, comme le montre l’extrait suivant. Une rescapée de Kabarondo raconte comment les autorités locales ont dépêché des militaires pour attaquer l’église où elle et de nombreux Tutsi avaient trouvé refuge. En essayant de décrire l’arsenal utilisé par les soldats, elle tente de s’expliquer à l’aide de ses mains :

La rescapée : « Il y avait un gros fusil pour lequel on utilisait les jambes et les pieds pour tirer. Il y en avait un autre, avec une extrémité en rond, pour tirer vers les fenêtres […]

La présidente d’audience : Et vous en aviez déjà vu des armes pareilles jusque-là, avant ce jour-là ?

La rescapée : Je ne les ai vues qu’à ce moment. C’est… [elle hésite] Comment décrire ? C’était un rond comme ça [Elle joint ses deux mains pour former comme une sphère puis un cylindre] ».

Si la témoin ne parvient à trouver le vocabulaire pour décrire cette arme, la description physique qu’elle mime le fait comprendre : elle fait référence aux roquettes ou aux obus, utilisés pour abattre les murs de l’édifice. À la suite, elle cherche à décrire le tir d’une mitrailleuse, chargée sur le dessus d’un véhicule et derrière laquelle se tenait debout le tireur, sans doute secoué par le recul des tirs à répétition. Elle l’explique, avec la même richesse gestuelle :

La présidente d’audience : « Et donc, ces balles qui étaient tirées, elles traversaient les murs de l’église et atteignaient les gens qui étaient à l’intérieur ?

La rescapée : L’église se trouve un peu plus bas, la route asphaltée était un peu plus haute. Ils utilisaient leurs pieds, ils pédalaient avec leurs pieds pour tirer. Et en une seconde, au moins cinq personnes tombaient morts [Elle tape des deux pieds au sol avec un rythme soutenu pour montrer comment les militaires tiraient]. »

Parce qu’agricultrice comme beaucoup d’autres témoins, cette rescapée n’est pas en mesure de nommer précisément des armes militaires. Décrire à renfort de gestes permet donc de combler le manque de mots, mais aussi de faire comprendre, physiquement, ce qu’elle a vu, et ce devant des interlocuteurs français étrangers, avec lesquels elle ne partage pas la même langue.

Dans ces procès pour génocide, l’audience constitue le lieu d’une rencontre entre, d’un côté, une société rwandaise rurale et ses membres, et de l’autre, les acteurs de la justice française, avec leurs expériences historiques et sociales profondément distinctes. Et cette réalité, qui conditionnait la prise de parole des témoins et l’écoute des magistrats, se voyait et s’entendait grâce la source audiovisuelle. L’aurais-je vraiment compris devant des retranscriptions, expurgées de ces détails ?

Ce que l’image fait comprendre

Je suis convaincu que la nature même de l’archive audiovisuelle a produit une bifurcation dans mon travail : après avoir envisagé ces archives avant tout comme des sources sur l’histoire du génocide des Tutsi dans une commune de l’est du Rwanda, j’ai compris qu’elles documentaient plus largement un effort de justice, une série d’échanges vers la construction d’une vérité judiciaire, et le rituel judiciaire qui l’accompagne, avec ses codes et l’ordonnancement qu’il produit : les témoins sont convoqués dans un certain ordre, puis interrogés de manière cyclique par la Cour, les parties civiles, le Parquet, puis la défense.

Toutefois, cette richesse de l’archive n’apparait que si l’on peut contextualiser le procès dans ses aspects les plus ordinaires – celui d’une scène judiciaire avec son fonctionnement quotidien, ses habitudes et routines – et dans le contexte d’une affaire lié au génocide des Tutsi au Rwanda, soit ses aspects les plus extraordinaires – la nécessité d’appeler à la barre des témoins étrangers, en tant que Rwandais mais, surtout, en tant que témoins, acteurs ou victimes d’un génocide mal connu. Faire l’histoire d’un de ces procès, c’était aussi voir comment s’énonçaient des récits du génocide venant de celles et ceux qui l’avaient traversé, ou qui en avaient subi les conséquences, depuis 1994. Le procès était donc plus qu’un événement judiciaire, mais une opportunité, saisie par les témoins et les victimes, pour porter une parole de vérité sur ce qui était arrivé dans leur commune en 1994.

Pour beaucoup d’entre eux, venir au procès signifiait apporter la preuve, de par leur présence, de ce qu’il disait. L’archive audiovisuelle permettait de le voir réellement, finement. Alors que la présidente d’audience en 2018 interroge Eulade Rwigema, rescapé des massacres, elle est interrompue par l’interprète :

La présidente d’audience : « À l’époque du génocide, vous habitiez à quel endroit ?

L’interprète [en direction de la Cour] : Excusez-moi, il insiste pour que je traduise qu’il dispose d’un élément de preuve.

[Le rescapé sort une pièce d’identité de son veston.]

La présidente : Oui, c’est-à-dire ?Eulade Rwigema [déplie le document et le tient d’une main pour le montrer à la Cour, avant de reprendre] : J’ai une preuve que je voudrais vous présenter…

La présidente [semble indiquer au témoin de s’approcher] : Faites voir de quoi il s’agit… donnez-moi [La caméra reste fixée sur la barre. En sortant du champ, le rescapé donne son livret à la présidente]. Ne vous inquiétez pas, je vous la rendrai ! […] [En scrutant le livret d’identité avec les magistrats assesseurs] Ah d’accord, vous voulez-dire que c’est lui qui a signé cette carte d’identité, comme je le constate. Je la ferai passer. Je vois que c’est une carte d’identité de Monsieur Eulade Rwigera… Rwigema, pardon, qui a été faite le 21 avril 1993, donc avant le génocide, et elle est signée Octavien Ngenzi.[Elle observe la carte et la tourne dans tous les sens]

Eulade Rwigema : C’est à cause de ce document que j’ai été persécuté.

La présidente [en pointant du doigt une ligne qu’elle indique aux assesseurs] : Oui, “Tutsi”. Il est marqué que vous êtes d’ethnie tutsi sur cette carte d’identité.

Eulade Rwigema : C’est Ngenzi qui l’a signée. »

En brandissant son ancien livret d’identité où figurait son ethnie, outil de contrôle et de persécution des Tutsi au Rwanda avant et pendant le génocide, ce rescapé s’empare du procès comme d’un espace pour asseoir la réalité de sa persécution. Grâce au film, il est devenu possible d’approcher les témoignages au plus près, comme les intentions qui les sous-tendent, et leurs réceptions. Là réapparaissait, au final, la volonté des témoins d’établir la réalité d’une persécution dans le temps long, et ceci avec une donnée que l’on ne peut que percevoir à l’audience, et mieux encore grâce au film : à l’arrière-plan, à quelques mètres du témoin, Octavien Ngenzi est assis dans le box. Chacune et chacun qui s’exprime à l’audience, donc, le fait en présence des accusés, leurs anciens voisins. Une donnée essentielle ; au procès, témoins, accusés et victimes furent tous réunis en un seul et même espace, en coprésence, pour parler d’un passé pesant encore de tout son poids sur les vies disséminées de Kabarondo.

Conclusion

Archives de la justice et archives d’histoire, ces films retracent aussi la richesse de ces témoignages sur le dernier génocide du XXe siècle, non plus seulement comme des textes ou des récits, mais comme des actes. C’est ce que travailler sur l’enregistrement, même quand on ne peut le montrer, permet de mieux saisir, mais à condition d’y ajouter un autre travail : celui de la présence dans le prétoire avec les acteurs, pour suivre le procès comme eux et observer ce que, justement, l’archive ne montrera jamais. Nous sommes ici devant une recherche qui doit autant au travail d’archive qu’à l’ethnographie, pour ne pas tomber dans le piège du hors-sol, et pour ne pas se fier abusivement au pouvoir des images.

L’exposition aux Archives nationales a été l’occasion de le souligner, avec un appareil critique et pédagogique très utile à la bonne compréhension des enjeux de ces procès et de leur intérêt pour l’écriture de l’histoire. Mais laquelle ? Pour l’historien·ne, les procès en eux-mêmes constituent une source pour écrire l’histoire du génocide des Tutsi, mais aussi pour restituer, en miroir, celle des acteurs de la justice française et de ses justiciables, français comme rwandais, confrontés à des procédures pour génocide et crimes contre l’humanité plusieurs décennies après les faits. Les archives des audiences font la fabrique judiciaire des récits sur le génocide, inséparable des normes, des contraintes et des discours qui façonnent l’institution pénale.