Chemin faisant : sur, d'après, avec, autour de et pour "Traduire ou perdre pied" de Corinna Gepner

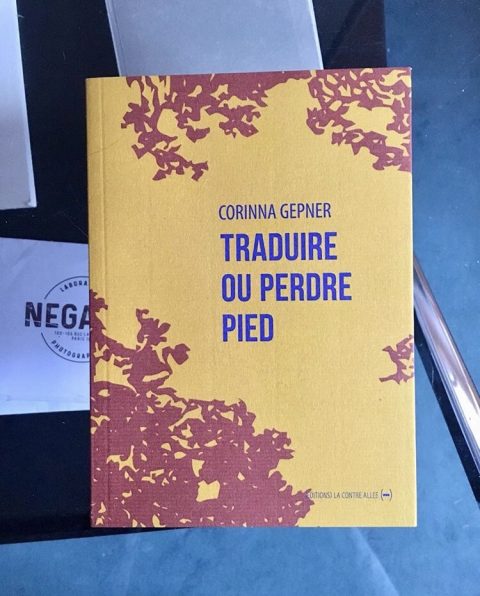

La rencontre avec certains textes donne parfois le sentiment d'être fortuite. À l'inverse, d'autres nous attendaient là, quelque part, depuis toujours semble-t-il, depuis bien avant qu'ils n'aient été écrits. Et c'est l'effet produit par Traduire ou perdre pied de Corinna Gepner, publié en 2019 dans la collection La Contrebande des éditions lilloises La Contre-allée - une collection entièrement dédiée aux écrits de traductrices et traducteurs dont les voix sont, par définition, toujours plus ou moins tues.

Non pas parler comme un Irlandais ou un Roumain dans une autre langue que la sienne, mais au contraire parler dans sa langue à soi comme un étranger.

Gilles Deleuze et Claire Parnet, Dialogue, 1977

Une photographie ouvre l’ouvrage, image noir et blanc sur laquelle rien n’est dit : bulles de savon envolées dans les airs ? Vue aérienne pré-bombardement ? Nuages au-dessus d’une campagne anonyme ? Amas de poussière photographié en plongée ? Impossible de saisir ce qui y est figuré et l’image n’a pas non plus de légende. Peut-être la comprendrons-nous plus tard, ailleurs.

Sobrement composé de fragments aux longueurs variables, forme rare et pourtant si juste, le texte distille son contenu au fil de pages où le blanc, celui du fond comme celui des marges, a lui aussi toute sa place, nous donne à lire entre les lignes, confronte notre regard au vide, laisse notre pensée s’échapper.

« La distance de vision fait tout[1]»

Au fur et à mesure que se tournent les pages, chaque fragment révèle, avec une intensité et une humilité qui vous serrent la gorge, non seulement ce qui ne cesse de préoccuper Corinna Gepner lorsqu’elle traduit mais aussi, et cela y est intimement lié, pourquoi « traduire » est, dans son cas, une manière d’accepter de taire un passé pour mieux le faire renaître.

« Une des impasses, peut-être : faire dire par d’autres ce que j’aurais eu à dire sur le passé familial. Ce faisant, je n’attrape que de l’air.

Traduire, en l’occurrence, n’est que prolonger une forme de silence[2]. »

« N’attrape(r) que de l’air », mais « de l’air volé » ainsi qu’Ossip Mandelstam définit extraordinairement la poésie comme acte de résistance, qu’elle soit en russe, en yiddish, en allemand, en français. Et ce n’est pas un hasard si la première traduction confiée à Corinna Gepner fut celle d’un recueil de textes de Kafka. « D’emblée, la traduction : un point de rencontre entre l’allemand et la judéité[3]. »

Denn wir sind wie Baustämme im Schnee[4].

Quant à « prolonger une forme de silence », à nous d’interroger sa prégnance, sa vastitude, voire sa définition. Car pourquoi « traduire » — c’est-à-dire donner à lire à celles et ceux qui, autrement, ne comprendraient pas ce qui fut écrit dans une langue qui leur est « étrangère » — pourquoi traduire prolongerait-il le silence plus qu’écrire ne le fait ? D’ailleurs traduire n’est-ce pas écrire ? Écrire, n’est-ce pas dire ? Dire n’est-ce pas parler ?

En écrivant Traduire ou perdre pied, la traductrice germaniste élevée en France nous fait entendre, malgré le profond silence qu’elle évoque et convoque avec virtuosité dans son livre, sa voix unique, celle qui d’ordinaire se tait derrière chaque mot, phrase, page traduits, écrits par d’autres en premier lieu. Et en d’autres temps.

« J’aimerais pouvoir quitter passé présent futur pour parler de présence[5]. »

Écrire c’est se rendre présent au présent de l’écriture, s’engager corps et âme dans une aventure au cours indéfini dont on ne sait d’ailleurs jamais trop jusqu’où elle vous conduira. Sans avoir peur des détours ou impasses ni de ne jamais parvenir tout à fait à destination.

Traduire c’est également s’embarquer dans une aventure dont on sait qu’elle est, dès le départ, une fausse piste. C’est cheminer en compagnie d’un texte, de l’esprit de son auteure ou auteur — son corps parfois ; se laisser guider à l’intérieur du contexte historico-culturel qui le sous-tend et de tout ce qui ne demande qu’à y être deviné. L’achèvement d’une traduction, si tant est que cela soit possible, n’est qu’une étape du chemin parcouru, jamais une destination. Et qu’importe, elle ne figurerait sur aucune carte.

« Je repense à ces cours d’eau qui serpentent dans les estampes japonaises. C’est à peu près ça[6]. »

Lire enfin, puisque c’est bien ce à quoi poèmes, romans, essais, mythes nous engagent, quelles que soient leurs langues, lire signifie être mis en présence d’une entité dont chaque traduction démultiplie la force de vie. Or, et c’est toute l’ambivalence de la traduction, pour donner vie il faut se résoudre à générer une forme de perte et savoir l’entreprise d’emblée vouée à l’échec. Sans pour autant jamais y renoncer.

Lire Traduire ou perdre pied, c’est tenter de comprendre jusqu’à quel point marcher dans les pas d’une ou un autre finit par vous transformer. C’est accepter la discrète invitation de Corinna Gepner : nous approcher au plus près de ce qui est écrit sans lui faire d’ombre, nous immiscer quelque part où l’on ne serait pas à vue et faire émerger une lumière nouvelle.

« Comme cette lumière des étoiles mortes[7]. »

—

[1] p. 121.

[2] p. 43.

[3] p. 23.

[4] Franz Kafka, Die Bäume (Les arbres), 1906.

[5] p. 81.

[6] p. 155.

[7] p. 189.