Archives à l'écran. Après un visionnage d'"Emboîter leurs pas"

Montrer les archives, face caméra, dans leurs lieux de conservation et les faire manipuler, pour faire (re)vivre les souvenirs et esquisser une mise en narration de l'histoire. C'est ce que propose le jeune réalisateur Manuel Orhy Piron dans Emboîter leurs pas, un film documentaire qui a suscité à Rémy Besson une réflexion sur le statut des archives dans les films documentaires et dans l'écriture de l'histoire communautaire et plurielle LGBTQIA2S+ au Québec.

Emboîter leurs pas est un film de fin d’étude (21 min.) présenté aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) en novembre 2024. Diplômé de l’École des médias de l’université du Québec à Montréal (UQàM), Manuel Orhy Piron y a remporté le Prix de la relève Radio-Canada. Ce documentaire particulièrement réussi nous semble mettre en scène un certain nombre de questionnements historiographiques très actuels.

Emboîter leurs pas porte sur l’histoire des communautés LGBTQIA2S+ (Lesbiennes, gais, bisexuel·les, trans, queers, intersexes, asexuel·les, bispirituel·les et plus) de Montréal depuis les années 1970-1980. Le jeune réalisateur aborde avec beaucoup de justesse et de finesse trois parcours biographiques de pionnières et pionniers des droits LGBTQIA2S+ au Québec (sans chercher à couvrir l’ensemble de cette histoire). Ce sont ces protagonistes dont il s’agit d’emboîter le pas. Manuel Orhy Piron donne d’abord la parole à Michael Hendrick et René LeBoeuf, les deux premiers hommes à s’être mariés ensemble au Québec (avril 2004). Par la suite, Linda Bolduc et Catherine Piché reviennent sur leur histoire. Elles ont été les premières femmes à Montréal à être propriétaires d’un bar lesbien et à en animer la piste de danse – Le Kiev. Enfin, kimura byol lemoine, artiste queer montréalais·e d’origine sud-coréenne – adopté·e par un couple de québécois à l’âge de cinq ans – explique les difficultés qu’yel•le a rencontrées dans son parcours [l’artiste utilise cette forme du pronom personnel neutre pour se désigner, ndlr.]. Yel•le parle aussi de son rapport aux archives : « Je pense qu’il y a un manque d’archives intersectionnelles, il y a beaucoup d’archives gaies blanc – ce qui est bien aussi puisque ça fait partie de la réalité – mais que cette réalité-là efface souvent d’autres voix. »

Archives et photo-élicitation

À plusieurs reprises dans le film, les cinq personnes filmées s’expriment en manipulant des documents d’archives tels que des photographies les représentant dans des situations de lutte ou de création. Ce procédé, souvent utilisé en documentaire, est aussi connu des historien·nes qui pratiquent la photo-élicitation. Le principe est que le support visuel utilisé conduit à une forme de retour du souvenir bien différente d’une simple réponse à une question. Le fait de manipuler – au sens littéral de tenir dans les mains – une photographie (ou un autre type de document personnel) est une expérience sensorielle qui n’est pas sans effet sur la transmission mémorielle.

Mais, pour saisir la véritable singularité du film, il est important d’aller encore un peu plus loin dans l’interprétation. En effet, ce n’est pas seulement la présence de témoins clés de l’histoire LGBTQIA2S+ de Montréal, ni leur confrontation à des documents d’archives qui est le plus intéressant dans ce film. Son originalité réside dans la manière dont l’accès aux archives est mis en scène.

Archives in situ

Dès les premières secondes, on voit un individu déambuler entre les rayonnages des Archives gaies du Québec (AGQ). Sans aucune prise de parole plusieurs plans s’enchaînent : il marche, met des gants, se penche, manipule un escabeau, sort des boîtes, en ouvre une, dont un fichier porte pour titre « Livrets et guides relatifs aux personnes gaies et LGBTQ+ ». Il y a là une véritable entrée « en archives ». On comprend que cette personne est le réalisateur et qu’il est là pour nous guider dans les dédales des archives sans rien nous expliquer de manière trop didactique. On comprend alors autrement le titre du film : il va être question d’emboîter les pas du réalisateur. À la fin du documentaire, on retrouve chacun à leur tour, les cinq protagonistes autour de la table de consultation de ce centre d’archives montréalais. Iels manipulent elleux-mêmes les documents qui se trouvent dans leurs fonds d’archives respectifs. Entre-temps, iels sont également montré·es à leur domicile où iels racontent leur histoire et où d’autres objets sont manipulés. kimura byol lemoine donne ainsi accès à son atelier d’artiste ou yel•le pratique notamment la calligraphie.

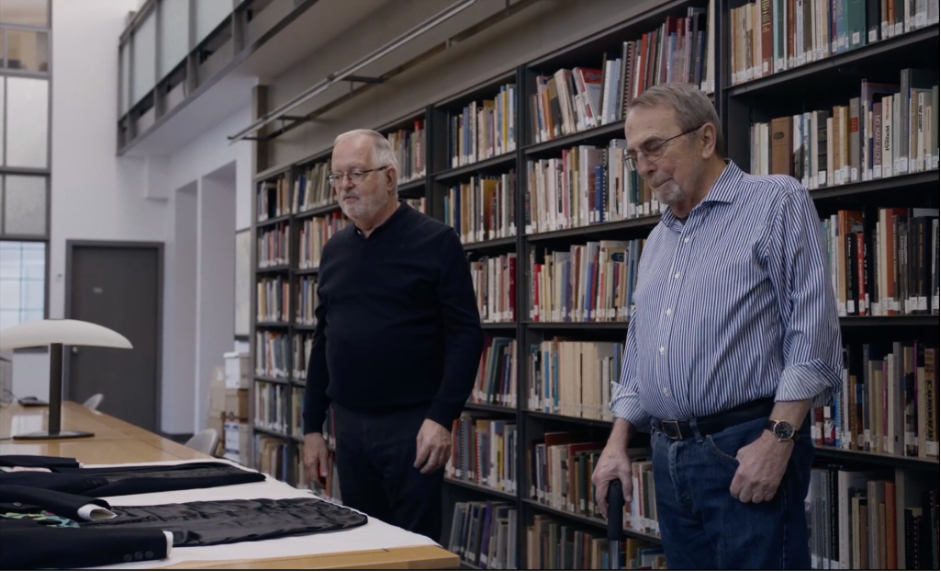

Linda Bolduc et Catherine Piché sont filmées chez elles ; elles y manipulent une collection de billets de show et de vinyles des années 1970-1980, puis dans une boîte de nuit – Complexe Sky au cœur du Village – où elles organisent une soirée de retrouvailles. En plus d’être filmés à leur domicile, Michael Hendrick et René LeBoeuf se retrouvent, eux, face à leur costume de marié,conservé dans les fonds du Musée McCord.

D’un point de vue historiographique, cette attention non pas seulement aux documents d’archives et à leur matérialité, mais au centre d’archives et à ses us et coutumes, renvoie aux débats les plus actuels entre historiens et archivistes autour du caractère culturellement construit des archives. L’historien et archiviste Olivier Poncet explique à ce sujet que :

les archives sont un organisme vivant, elles sont fabriquées plusieurs fois. À cet égard, elles sont aussi (et peut-être d’abord) des collections car leurs créateurs opèrent des regroupements et des sélections qui n’ont pas nécessairement toujours à voir avec le contexte de production. L’injonction foucaldienne à travailler sur l’ordre du savoir, sur le classement du réel documentaire pour mieux comprendre l’ordonnancement intellectuel qui est à l’œuvre, a étonnamment été moins approfondie que d’autres aspects [plus théoriques]. (« Archives et histoire : dépasser les tournants », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2019, 74/3-4, p. 735, doi:10.1017/ahss.2020.50).

Le film de Manuel Orhy Piron met de manière particulièrement intéressante en scène ce caractère construit des archives, ainsi que le lien entre geste d’archivage et pratique sensible des archives.

Simone Beaudry-Pilotte, archiviste aux AGQ, me précise à ce sujet que Manuel Orhy Piron est bénévole depuis plus de deux ans dans leur centre d’archives. Lors d’un échange que nous avons eu le 15 août 2025, elle m’a expliqué que :

il s’est rapidement joint au groupe de bénévoles du vendredi. C’est un groupe qui travaille avec un des cofondateurs des AGQ, Ross Higgins, sur du traitement de fonds photos et qui je dirais correspond plus au fonctionnement original des Archives gaies du Québec : bénévoles, intergénérationnel, plutôt homophile.

L’archiviste ajoute que cet aspect de son travail est présent à même le générique du film, dans lequel le réalisateur a intégré deux photographies du groupe. Le ton très tendre du film est certainement lié à cette longue fréquentation des AGQ. Il est aussi à noter que Manuel Orhy Piron avait déjà consacré un premier court métrage au couple Michael Hendrick et René LeBoeuf ainsi qu’à leurs archives. Cette longue fréquentation explique certainement la qualité des échanges qui s’instaurent entre le réalisateur et ses protagonistes.

D’un point de vue créatif, le déplacement qu’il propose est également tout à fait remarquable puisqu’il s’agit non plus de monter plein cadre des documents d’archives (une série de photographies, par exemple), mais de trouver une forme adaptée pour montrer et faire vivre les archives dans leur contexte de conservation, soit tantôt au domicile des protagonistes et tantôt dans un centre d’archives (lire : Une image d’archives, c’est une image des archives).

Emboîtements d’archives

Durant les dernières secondes du film, une dernière singularité de cet aspect créatif peut être identifiée. Michael Hendrick et René LeBoeuf, Linda Bolduc et Catherine Piché ainsi que kimura byol lemoine effectuent la même opération que le réalisateur lors de l’ouverture du film. Iels parcourent les rayonnages des Archives gaies du Québec. Iels y rangent les boîtes qui contiennent leurs propres documents (en fait, comme me l’a expliqué Simone Beaudry-Pilotte, toutes ces personnes n’ont pas forcément de fonds déposé aux AGQ et il s’agit donc d’un geste plutôt symbolique réalisé pour le film). Ce détail revêt une importance considérable quand le rôle des bénévoles et autres membres des communautés LGBTQIA2S+ est tout à fait central aux AGQ, centre d’archives communautaires. Il s’agit ainsi d’une ultime mise en scène des archives comme lieu de vie où se côtoient réalisateur·ices et chercheur·ses, archivistes professionnel·les et acteur·ices de l’histoire du temps présent. Ces plans conclusifs nous conduisent – encore une fois – à modifier légèrement notre compréhension du titre du film – et donc de son sujet – puisqu’il est aussi question d’emboîter – dans le sens de mettre en boîte – de manière littérale leur propre histoire.