Arabe, Français. Ne pas être séparés

Sous la couverture d'un exemplaire d'un livre imposant (La terre et l'étranger du spécialiste de littérature arabe André Miquel), une singulière et fragile coupure de presse renforcée au ruban adhésif : une tribune co-signée par l'auteur et Jamal-Eddine Bencheikh, publiée dans le journal Le Monde en 1990.

Pour Entre-Temps, l'historien Julien Loiseau présente cet éclat d'archive, qui se relit aujourd'hui comme une grande leçon de liberté.

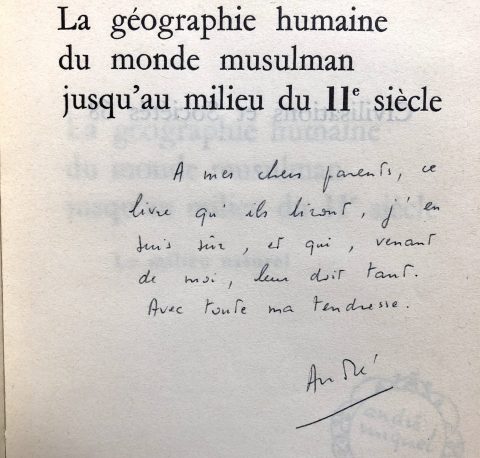

En 1975, un an avant d’entrer au Collège de France en tant que professeur de « Langue et littérature arabe classique », André Miquel (1929-2022) faisait paraître le deuxième tome de sa Géographie humaine du monde musulman jusqu’au milieu du XIe siècle, qui en comptera quatre, publiés entre 1967 et 1988. Intitulé Géographie arabe et représentation du monde : la terre et l’étranger, le livre emportait son lecteur sur les chemins des savoirs en tout genre par lesquels les savants de langue arabe, qu’ils fussent d’Iran ou de Palestine, décrivaient le monde de l’Islam, et le monde tout court, à leurs contemporains.

En 2010, André Miquel offrait à l’Université de Provence une partie de sa bibliothèque de travail, en souvenir des deux années où, au début de sa carrière (1962-1964), tout juste revenu d’Égypte et de sa captivité dans les prisons politiques de Nasser, il y avait été maître assistant en langue et littérature arabes. Les rayonnages de l’Espace André-Miquel, en accès libre à la bibliothèque universitaire des Fenouillères (Aix-en-Provence), recèlent entre autres un jeu de quatre tomes de l’édition originale de La géographie humaine du monde musulman que l’auteur avait dédicacés à leur parution à ses « chers parents » et recueillis à leur mort.

Glissée sous la couverture du tome II (La terre et l’étranger), se trouve encore, en ce début du mois de novembre 2023, une coupure de presse renforcée avec du ruban adhésif et soigneusement pliée : l’extrait des pages « Débats » du journal Le Monde où fut publiée le jeudi 8 février 1990, sous le titre « Nous ne voulons pas être séparés », une double tribune signée par Jamal-Eddine Bencheikh (« Moi, immigré maghrébin amoureux de la France ») et André Miquel (« Moi, Languedocien d’origine amoureux de l’islam »).

André Miquel et Jamal-Eddine Bencheikh (1930-2005), alors professeur de littérature arabe médiévale à l’Université Paris-VIII et président du jury de l’agrégation d’arabe, ont nourri un long compagnonnage intellectuel, dont le fruit le plus abouti est leur vivante traduction des Mille et Une Nuits, trésor anonyme de la langue arabe et plongée sans pareil dans la « mer des histoires » de l’Islam chère à Salman Rushdie, publiée en 2005-2006 dans la « Bibliothèque de la Pléiade », puis en livre de poche dans la collection « Folio Classique ».

Qui a renforcé cette double page avec du ruban adhésif pour empêcher que ces deux textes écrits l’un pour l’autre soient un jour « séparés » ? Les parents d’André Miquel ou l’auteur lui-même après qu’il a récupéré le livre ? Et pourquoi André Miquel aurait-il voulu ainsi conserver une trace de cette tribune, publiée en 1990 dans une France où le Front national de Jean-Marie Le Pen remettait en question le principe d’acquisition de la nationalité française par le droit du sol, hérité de la Révolution ? La fidélité à Jamal-Eddine Bencheikh mise à part, il est difficile de le savoir. En revanche, trente-trois ans plus tard, dans une France qui n’a pas tant changé que basculé sur une pente plus sombre et incertaine de son histoire, la double prise de parole de « l’immigré maghrébin amoureux de la France » et du « Languedocien d’origine amoureux de l’islam » se relit comme une grande leçon de liberté.

André Miquel y dit avec force son amour pour la langue arabe : « une langue superbe, l’une des plus grandes de ce monde, objet d’amour depuis que le Coran l’avait signée de son empreinte inégalable, objet d’études sans fin de la part de tous ceux qui, au-delà de sa littérature même, voulaient en approcher l’insaisissable et infini secret. Je les ai suivis, tous ces amoureux ». Jamal-Eddine Bencheikh y souligne superbement la beauté qui naît de l’attachement à deux cultures : « L’arabe est la langue de mon sang, le français celle de mon désir : c’est voluptueusement que je l’écris ». Ces deux-là qui « ne [voulaient] pas être séparés » nous rappellent l’ivresse autant que l’exigence de la liberté, laquelle n’a ni langue ni patrie sinon universelles. Écoutons encore Jamal-Eddine Bencheikh : « Je suis, dans la totalité de mon être, irréductiblement arabe, irréductiblement français, en ce double mouvement de l’esprit qui choisit sa liberté dans ce qui l’exalte, non dans ce qui le mutile ».

—-

Le texte complet de la tribune :

BENCHEICKH Jamal-Eddine & MIQUEL André, « Nous ne voulons pas être séparés », dans Le Monde, 8 février 1990, p. 10.

« Moi, immigré maghrébin amoureux de la France » ; « Moi, Languedocien d’origine amoureux de l’islam »

Cette tribune est reproduite intégralement avec l’aimable autorisation du journal Le Monde. Cette autorisation n’est valable que pour cette seule utilisation.

« Nous ne voulons pas être séparés »

« Moi, immigré maghrébin amoureux de la France », par Jamal-Eddine Bencheikh

MOI, immigré maghrébin, agrégé de l’Université, docteur ès lettres, professeur de littérature arabe médiévale à Paris-VIII, président du jury de l’agrégation d’arabe, me pose depuis quelque temps la question de savoir si je puis être intégrable à la société française.

Je suis d’une maison algérienne à laquelle ne furent mesurés ni la durée ni l’espace. Elle constitua mon être, me donna une mémoire et me fit comprendre un art de vivre . L’islam dont je me réclame est une foi, non un pouvoir, une éthique, non une politique. Je revendique sa spiritualité contre l’ambition hégémonique d’une poignée de ses adeptes. Je me réfère à la passion douloureuse du prophète mecquois, à la pureté de son rêve d’éternité, non à sa conception autocratique de l’Etat et hiérarchique de la société. Son siècle n’est pas le mien et, que je sache, nul ne saurait s’arroger le droit de venir m’interpréter Dieu. L’islam m’accorde ce privilège insigne de répondre seul de mes actes.

La culture française, je n’ai pas attendu que MM. Le Pen et Pasqua m’en définissent les contenus pour en saisir la nature et la nécessité. Adolescent, je compris les leçons de la Révolution de 1789 alors que ni la liberté ni l’égalité ni la fraternité ne s’exportaient vers cette terre maghrébine où je naquis. Mais au fond il importait peu au jeune élève que je fus de ne guère rencontrer autour de moi d’exemples vivants de cette culture, puisque j’en découvrais les leçons dans les livres.

J’appris le français à l’école laïque, où l’on ne m’a forcé à rien d’autre qu’à être moi-même, à penser juste, à raisonner librement. J’y eus cet instituteur français de Casablanca, qui me fit apprendre par coeur la Déclaration des droits de l’homme pour me punir d’avoir bavardé en classe. Je ne fus pas longtemps à comprendre de quelle intelligence fut sa punition.

Rester moi-même sans être dupe des miens

L’arabe est la langue de mon sang, le français celle de mon désir : c’est voluptueusement que je l’écris. La première m’est consubstantielle, l’autre nécessaire. La nécessité de celle-ci ne combat en rien l’indispensable présence de celle-là. J’utilise avec passion les richesses et les vertus de mes deux langues. Qui prétendrait me retirer l’une ou l’autre oserait à mon encontre une mutilation intolérable.

J’ai appris le maniement de l’intellect chez Ibn Sina (Avicenne) ou Ibn Rushd (Averroes), l’interrogation de la foi auprès d’Al-Hallaj, l’insolence du plaisir en compagnie d’Abu Nuwas. J’ai compris chez les philosophes le sens de la liberté, d’esprit chez Voltaire, de pensée chez Sartre. Les uns et les autres m’enseignèrent à me défier de toute vérité qui ne satisferait que moi-même ou s’ingénierait seulement à dé- saisir les autres de leur droit. Je savourais l’inestimable prix d’une pensée certes livrée à la contingence historique, mais vouée pour toujours à l’exigence de vérité, fût-elle relative comme toute chose humaine. L’Occident, en même temps qu’il se découvrait à moi, m’apprenait à n’être pas dupe de ses mirages et à rester moi-même sans être dupe des miens.

Ainsi je découvris la fraternité d’abord et avant tout en cette poésie qui, de Rimbaud à Valéry, d’Eluard à Char, m’enseigna l’honneur d’être poète. L’égalité me fut donnée plus tard à vivre dans d’inoubliables rencontres que j’eus avec François Mauriac, au coeur de la guerre d’Algérie, ou avec Aragon dont j’enseignais à Alger, après cette même guerre, le Fou d’Elsa.

Ces livres et ces hommes m’ont accueilli bien avant qu’en 1969 un juge m’accorde cette nationalité dont ne peuvent persuader ni mon nom ni ma langue ni ma culture qui sont tous trois indissociables de moi-même. Les gens de Touraine qui ont bâti un jour ma maison près de la leur ne m’ont rien demandé en échange de leur amitié. Ils n’ont lu ni Camus ni Jean Sénac, et je ne leur lis pas al-Mutanabbi. Nous n’effaçons pas nos différences qui sont inconciliables, mais construisons une amitié qui n’est redevable d’aucun calcul.

Immigré par choix, je suis irréductiblement solidaire de mes frères maghrébins exilés par besoin. Certaines de leurs familles vivent ici depuis trois quarts de siècle. Il n’est pas une rue, un immeuble, une usine qui ne témoigne de leur travail obscur. Leurs grands-pères se sont fait tuer sur tous les champs de bataille européens, de Verdun à Cassino. Des Algériens de la Résistance se sont battus dans les rues de Paris et sur les toits de Lyon. On n’a pourtant pas inscrit leurs noms sur l’Affiche rouge. Ces immigrés ont laissé leur vie pour la France sans qu’on applique au nombre de leurs morts un quota de tolérance. Ils sont tombés pour une France libre, pour une France intelligente, qui ressemble enfin à sa culture et refuse le déshonneur du racisme.

Ils ne viennent ni de Pologne ni d’Italie. Ils ne sont ni chrétien ni juifs. Ils sont arabes ou berbères, musulmans s’ils le veulent, français pour ceux qui le voudront. Ils assimileront la culture de ce pays pour peu qu’on les sorte des ghettos où ils habitent, des caves où ils travaillent, des écoles-parkings où ils n’apprennent rien, et des bistrots où ils ne rencontrent qu’eux-mêmes. Ils cesseront ainsi d’aller comme des ombres, exclus par les uns, reniés par les autres . En 1988, le major du concours d’entrée à l’ENS d’Ulm était un fils d’immigrés.

Les enragés de l’expulsion

N’en déplaise aux enragés de l’expulsion ou aux défenseurs d’une authenticité recroquevillée sur ses cactus, je n’ai jamais été déchiré par mes deux cultures, et aucune ne cherche à s’emparer des droits de l’autre. De chacune, je jette vers l’autre un regard amical mais vigilant ; les deux peuplent mon imaginaire et mon âme, Un Stabat Mater chanté par Berganza ne me fait pas oublier la sourate ar-Rahmân psalmodiée par Menchaoui ; les vers de Darwish ne m’empêchent pas d’être ému par ceux de Jean Grosjean ; un chant d’anarchie de Ferré ne me prive pas de la merveilleuse tendresse d’une chanson andalouse sur les lèvres de Sami al-Maghribi, chanteur juif marocain.

Emerveillé par les contes celtiques comme par ceux des Mille et Une Nuits, par la prose de Gracq comme par celle de Taha Hussein, traduisant en français une qasidâ, ou en arabe un sonnet, je revendique pour chacune de mes cultures le droit de s’éblouir aux reflets indicibles qu’elle sait prendre dans l’autre. Je ne me déchire ni ne me dissocie. Je suis, dans la totalité de mon être, irréductiblement arabe, irréductiblement français, en ce double mouvement de l’esprit qui choisit sa liberté dans ce qui l’exalte, non dans ce qui le mutile.

« Moi, Languedocien d’origine amoureux de

l’islam », par André Miquel

LANGUEDOCIEN d’origine (et presque, dirais-je, de fondation), j’appartiens à tous ceux-là qui, élevés dans les écoles de la République, ont reçu comme un principe de bonheur collectif (et doublement dans mon cas, comme élève et fils d’instituteurs) la croyance en une nation. Une nation qui s’ouvrait d’autant mieux aux différences de ses fils que ceux-ci en pratiquaient tous et la langue et les lois.

J’ai rêvé ainsi, depuis longtemps, d’un pays assez fort, assez stable, pour que, ces deux principes admis, l’éclosion des divers talents, individuels et collectifs, y soit plus riche, dans leur expression linguistique ou autre. Ce qui se passe en ce moment, à travers les problèmes de l’immigration et de l’islam en France, peut être, doit être, occasion de richesse. Il le faut, sous peine de vaciller et peut-être de sombrer.

Rien ne me poussait vers l’arabe, absolumen rien. Ou seulement le plus banal des folklores revus et diffusés par le tourisme colonial : minarets, palmiers, femmes voilées… L’écriture arabe, pourtant, simplement contemplée, me faisait déjà pressentir quelque chose au-delà. Un jour, en passant, j’achetai une traduction du Coran, la vieille traduction de Savary. J’y découvris, comme une surprise pour l’adolescent que j’étais, que les Arabes se faisaient une très haute idée de Dieu, qu’ils la voulaient, même, la plus haute possible, et que leur langue le disait superbement : même une traduction l’assurait.

Ma longue compagnie avec l’arabe, hésitante d’abord, affirmée, interrompue et reprise enfin après mes trente ans, ne m’a pas livré toutes ses richesses. Elle m’en a pourtant donné assez pour que je ne me demande plus, depuis longtemps, si la Providence a eu raison de me mener là. Dans l’énorme trésor de cette littérature de quatorze siècles, j’ai retenu quelques textes qui me sont aujourd’hui aussi substantiels que ceux que j’aime le plus dans mon trésor d’Européen et de Français.

J’évoquerai ces géographes arabes qui, bien avant les voyages de nos explorateurs et anthropologues, sillonnaient le monde musulman et parfois l’étranger ; plume en main, aventure au coeur et argent gagné au passage, par l’exercice d’un métier qui permettait, ensuite, d’aller plus loin, ils nous ont livré, de notre vieux monde qui tournait alors à l’heure arabe, un tableau d’une vie, d’une richesse et d’une humanité prodigieuses. Evoquerai-je aussi les Croisades vues de l’autre côté, sous les traits et dans le livre d’un prince syrien, lettré, guerrier, ambassadeur et poète, qui regardait les Francs, lointains ancêtres peut-être de tel ou tel d’entre nous, d’un oeil lucide, sévère quand il le fallait, ou attendri ? Et le livre de Kalila et Dimna, recueil de fables dont s’inspira pour partie notre La Fontaine ? Et la poésie arabe classique qui, sous le ciel de l’islam, entame avant bien d’autres la longue cantilène de l’amour et de la mort ? Plus que d’autres peut-être ai-je aimé les amants maudits, Majnoun et Laylâ, cousins lointains et préfigurateurs de nos Tristan et Iseult, Roméo et Juliette, et Werther, qui ont chanté en vers l’impossible espoir et la réelle gloire de s’aimer envers et contre tout.

Ronsard et Abou L-Atâhiya

Tout cela exprimé en une langue superbe, l’une des plus grandes de ce monde, objet d’amour depuis que le Coran l’avait signée de son empreinte inégalable, objet d’études sans fin de la part de tous ceux qui, au-delà de sa littérature même, voulaient en approcher l’insaisissable et infini secret. Je les ai suivis, tous ces amoureux, tous ces adorateurs. J’ai traduit, commenté, j’ai été tenté et j’ai tenté, pour mon propre compte et en tremblant, l’aventure d’une poésie en cette langue.

Mais, au-delà de ces expériences, le plus important peut-être : j’ai noué des amitiés et j’ai vu ce qui fait rêver. J’ai été accueilli, à l’improviste, par des gens qui m’ouvraient leur porte. J’ai vu tel paysan interrompre son labour pour dérouler, dans un coin de son champ, son tapis de prière et, là, invoquer son Seigneur, sans intermédiaire pour lui faciliter la tâche et pourtant, même du fond de l’abîme où il rêvait à la transcendance de Dieu, rassuré par le plus beau de ses noms, qui est Miséricorde.

Aucun de ceux que j’ai pu connaître de ce monde arabe et musulman, ici ou là-bas, ne m’a demandé de renoncer à être moi-même, à ne plus croire ou vouloir croire à la divinité de Jésus-Christ, de refuser, au nom des joies découvertes hors de chez moi, toutes les autres que peut me donner la civilisation à laquelle j’appartiens : Ronsard et Abou L-Atâhiya, les mosquées ou les petites églises baroques des campagnes de l’Allemagne du Sud, un quatuor de Janacek ou un solo de luth oriental, tout me paraît bon à prendre si je l’aime.

J’ai le droit aussi, me semble-t-il, comme simple citoyen (puisque aussi bien l’islam fait désormais partie intégrante de ma patrie), de me faire de celui-ci une image accordée au bonheur de mes compatriotes et aux principes qui l’ont fondé . Je rêve en l’autre sens, oui, mais il faut rêver, d’une France sans exclusive, où tout soit fait pour que ceux qui ont choisi d’y vivre selon ses lois obtiennent de celles-ci les mêmes conditions de travail, de sécurité et de paix. Nous avons sans doute déjà trop tardé. Raison de plus pour mettre les bouchées doubles.

Qui ne voit que c’est à ce prix, en faisant de ceux qui vivent ici des Français à part entière, que l’on réconciliera tous ceux qui, aujourd’hui, doutent. Qu’ils choisissent l’une ou l’autre voie, celle de l’intégration ou celle de l’attachement à leur civilisation d’origine, peu importe s’ils sont, juridiquement, économiquement et culturellement, libres de leur choix. Et si, bien entendu, avec ses mosquées nouvellement bâties à côté des églises, mon pays reste toujours mon pays. France pays d’islam (elle l’est déjà), pourquoi pas, si l’un et l’autre se respectent !

Jamal-Eddine Bencheikh et moi, et tous nos amis arabes, musulmans ou non, pratiquants ou non, ne voulons céder ni aux désespoirs, ni aux rancoeurs, ni aux chimères. Nous ne voulons pas être séparés.