Portraits d’archivistes. Matthieu Bonicel, archiviste de l’art contemporain

Entre-Temps continue sa série de portraits de celles et de ceux qui, dans les coins et recoins du monde entier, travaillent à rendre disponibles et exploitables les archives. Aujourd’hui, Pauline Guillemet s'entretient avec Matthieu Bonicel, qui, de l'École des chartes à la Fondation Cartier, a pensé les archives et l'archivage au prisme des possibilités offertes par l'informatique et Internet. Il évoque pour Entre-Temps les spécificités de l'archivage des œuvres d'art contemporaines, les enjeux du développement de logiciels adaptés à ces archives, la tension entre l'activité créatrice et sa documentation. Comment accorder la rigueur nécessaire de la mise en archive à un processus créatif qui bien souvent déborde des cadres ?

Rencontre avec les humanités numériques

Pauline Guillemet : Pourriez-vous nous présenter votre parcours et ce qui vous a amené à vous intéresser aux archives, et plus spécifiquement à leur dimension numérique ?

Matthieu Bonicel : Je fais partie de la génération qui a vu l’apparition d’Internet lorsque j’étais au lycée. C’était l’époque des modems analogiques, du bruit de la porteuse, de la ligne téléphonique occupée lorsque l’on utilise le réseau… Mon goût pour l’informatique et la mise en réseau d’informations a commencé dès cette époque. J’étais très fier d’avoir convaincu mes parents d’être sans doute le premier foyer de notre campagne charentaise à être raccordé en Numéris, ligne téléphonique classique dans laquelle on injectait du courant électrique pour améliorer le débit, une technique à l’époque plutôt réservée aux professionnels. J’avais également participé à ce qu’on n’appelait pas encore un hackhaton mais une nuit de l’internet, où des groupes de lycéens s’affrontaient pour réaliser des sites Web.

Depuis la 4e, j’avais aussi envie de devenir bibliothécaire. Je pense qu’il y avait, d’une part, la volonté de faire un métier lié à l’histoire, plus spécifiquement à l’histoire du Moyen Âge, sans pour autant devenir enseignant comme mes parents. Un de leurs amis, professeur à l’université de Bordeaux, leur a conseillé l’École des chartes et je me suis alors passionné pour ces études que personne autour de nous ne connaissait. J’ai toujours eu une attirance pour la recherche d’une information inconnue, difficile à trouver et dont la découverte est comme une récompense. Je crois que c’est cela qui me passionnait dans le métier d’archiviste, être le gardien de savoirs complexes.

En classes préparatoires à l’École des chartes, où le cursus n’avait absolument rien de numérique, j’ai développé à titre personnel un site internet aujourd’hui disparu, Chartes.org, où nous mettions des informations sur la vie des classes mais aussi les plannings des colles (les entrainements à l’oral). Cela m’a valu une sorte de micro-notoriété qui a fait qu’en entrant à l’École des chartes en 2002 j’étais un peu identifié comme l’un des rares « geeks » de cette école. J’ai eu la chance de pouvoir m’intéresser aux questions informatiques en parallèle du cursus et j’ai fait un stage aux Archives nationales, auprès de Florence Clavaud, qui m’a permis de découvrir le début des inventaires en EAD (Encoded Archival Description, le standard de description des instruments de recherche en XML, langage informatique toujours en vigueur aujourd’hui).

P. G. : C’était aussi à un moment où naissait ce qu’on commençait à appeler les humanités numériques. Comment avez-vous vécu ce « tournant » en tant qu’étudiant et jeune chercheur ?

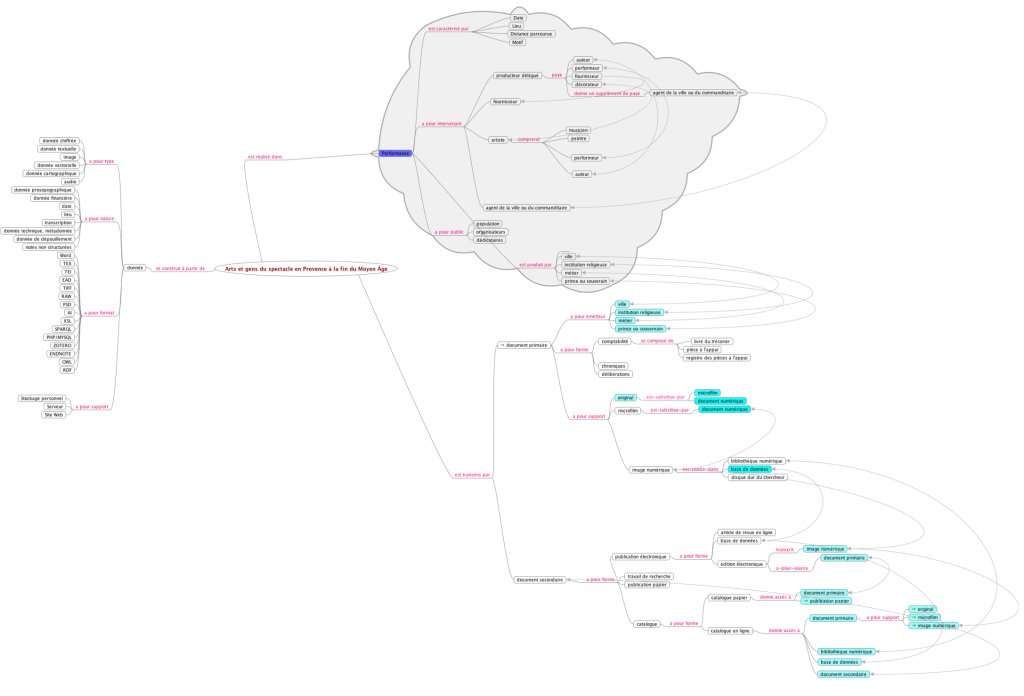

M. B. : Pour moi, c’était l’adéquation parfaite entre deux passions, l’informatique et l’histoire. Les bases de données existaient déjà depuis un moment, et mon directeur de thèse, Jean-Philippe Genet, en avait été l’un des grands artisans dans le domaine médiéval. Travaillant sur le théâtre au Moyen Âge pour ma thèse d’École, j’avais rejoint l’équipe de Darwin Smith au LAMOP (Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris) et nous avions commencé à travailler à une informatisation de son répertoire des acteurs et des performances de théâtre au Moyen Âge. J’avais embarqué dans l’affaire un ami, brillant développeur, qui avait conçu pour nous une base en ligne dont l’interface avait été développée entièrement pour notre usage, ce qui à l’époque était une première révolution par rapport aux logiciels propriétaires comme 4D, Access ou FileMaker.

J’ai compris à ce moment que nous entrions dans une époque où il faudrait redéfinir complètement nos données et nos objets de recherche et qu’il ne suffisait plus de se lancer dans la constitution de jeux de données comme on faisait auparavant des fiches en carton. Ce changement de paradigme a ouvert la voie à des profils d’historiens et d’archivistes qui, sans avoir suivi une formation initiale en informatique, en savaient suffisamment pour repenser les projets de structuration des données et de mise en œuvre technique au sein de leur discipline. Ce fut l’une des activités principales de mon premier poste à la BnF, où j’avais en charge la mission « Informatique et numérisation » du département des Manuscrits, alors en pleine révolution : la numérisation des documents patrimoniaux de la BnF démarrait à grande échelle et les projets internationaux se multipliaient, comme le Roman de la Rose digital library, Europeana Regia ou un peu plus tard le standard IIF ou l’equipex Biblissima. Au sein de ces projets, le rôle des conservateurs de bibliothèque qui avaient une expertise sur l’exploitation de données numériques complexes a été à mon sens déterminant.

Archiviste de l’art contemporain

P. G. : Vous vous êtes ensuite engagé dans un travail auprès de différentes institutions artistiques, au sein de la Fondation Lafayette Anticipations et, aujourd’hui, pour la Fondation Cartier pour l’art contemporain. Pourriez-vous décrire votre rôle au sein de ces fondations ?

M. B. : Mon arrivée à Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette, a fait suite à une rencontre avec son directeur d’alors, François Quintin, qui avait entendu parler de moi via un séminaire de la BnF. Elle a été provoquée par le projet « Re-Source », qui visait à documenter en temps réel les projets de production en art contemporain, cœur d’activité la fondation. Fondé sur les principes d’un réseau social interne et sur de nombreux entretiens réalisés avec des artistes, Re-Source a été pensé au départ par l’équipe de Lafayette Anticipations et par Alexandre Monnin, chercheur en philosophie, comme un carnet de bord interactif pour documenter les processus de création1. L’outil informatique a été développé par la SCIC Mnemotix, dont l’équipe de départ était composée de chercheurs de l’INRIA (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique) spécialisés dans les données sémantiques.

En parallèle de cette activité de documentation, j’ai également pris les rênes des éditions de Lafayette Anticipations, où nous avions une activité assez originale. Nous produisions des catalogues d’exposition, de manière classique, mais aussi des livres d’artistes directement imprimés et reliés sur place dans un atelier d’art graphique que j’avais développé. Nous utilisions notamment une technique assez en vogue chez les artistes et microéditeurs indépendants appelée risographie, qui consiste à détourner une machine conçue à l’origine pour imprimer à bas coût de très grandes quantités de copies en deux couleurs.

En octobre 2022, j’ai quitté Lafayette Anticipations pour créer ma propre activité indépendante autour des compétences que j’avais réunies jusqu’alors. Mon objectif principal est d’accompagner les structures culturelles dans tous les projets qui touchent à la création, la valorisation et la conservation pérenne de leurs données, qu’elles soient physiques ou numériques.

Dans ce cadre, j’accompagne actuellement la Fondation Cartier pour l’art contemporain dans une démarche globale d’évaluation et de traitement de ses archives, de sa bibliothèque et de sa production documentaire. Cette fondation, qui vient de fêter ses 40 ans, est une des plus anciennes consacrées à l’art contemporain à Paris, totalise plus de 200 projets d’exposition en France et à l’étranger et conserve une importante collection d’œuvres d’art. Elle dispose également d’une bibliothèque de plus de 10 000 ouvrages. Mon rôle est d’assister l’équipe de la Fondation dans la mise en œuvre d’une stratégie documentaire globale. Il s’agit de traiter le rétrospectif tout en maîtrisant mieux la production courante, afin de fluidifier les processus de travail et de répondre aux enjeux actuels en matière de gestion des connaissances et de gouvernance des données.

P. G. : Quels sont les outils à votre disposition dans cette démarche ?

M. B. : Outre les usuels et outils classiques utilisés par tout archiviste, la question des logiciels à notre disposition pour conserver la description des archives et des projets de ces institutions constitue un véritable enjeu. Le marché n’est pas vaste, et il est partagé entre des projets de logiciels créés sur mesure mais qui peinent à être adoptés à large échelle et les progiciels existants qui ont subi des développements supplémentaires pour coller au besoin des centres d’art.

Dans la première catégorie on peut citer le logiciel libre Re-Source, que j’ai évoqué plus haut.

Dans la seconde catégorie, on retrouve des logiciels pluridisciplinaires qui s’efforcent de rassembler dans une même interface des outils de traitement documentaires pouvant décrire des collections muséales, des archives et des ouvrages de bibliothèque. Ces trois types de collections héritant d’univers professionnels distincts, ils sont décrits dans des formats plus ou moins normalisés, mais tous différents, et qui n’ont pas évolué à la même vitesse ni dans le même sens. Si on veut respecter l’ensemble des normes et standards en vigueur aujourd’hui, c’est un peu un casse-tête pour les éditeurs de logiciels.

Archiver un processus de création

P. G. : Depuis quand ces institutions réfléchissent-elles à la question de leurs archives ? Et, assiste-t-on, récemment, à une volonté nouvelle d’archivage en temps réel des projets d’art contemporain ?

M. B. : Travaillant en étroite collaboration avec les artistes, les centres et fondations d’art ont eu, probablement dès leur création, une conscience aiguë qu’il était nécessaire de conserver la trace des processus menant à l’existence des œuvres et de leur exposition, dans tous les sens du terme. Dès les années 1990, Jean-Louis Maubant, fondateur de l’Institut d’art contemporain à Villeurbanne, parle de la nécessité de conserver des « archives vivantes »2, au sens où les documents doivent être conservés et continuer d’être exploités au-delà même de l’exposition dont ils sont issus. Il imagine dès cette époque exposer les archives et en faire des objets de travail pour les artistes. Les institutions qui suivent le parcours d’artistes sur de longues années ont aussi souvent recours à leurs archives pour consulter d’une exposition à l’autre les détails de l’édition précédente. C’est particulièrement le cas à la Fondation Cartier.

Ce qui est plus nouveau, c’est la volonté des institutions d’organiser leurs archives, d’en réaliser un inventaire informatisé. On semble noter également un intérêt accru des étudiants et des chercheurs pour ce sujet, comme dans les travaux d’Alexandre Monnin ou dans ceux de Michela Alessandrini, actuellement conservatrice à la Fondation Cartier et qui a consacré sa thèse aux archives des commissaires d’exposition.

[P. G. : on peut également penser aux travaux d’Aliénor Fernandez, archiviste de la compagnie Louis Brouillard qui nous présentait sa pratique au printemps 2024].

P. G. : En quoi cela peut-il poser un certain nombre de problèmes, notamment relatifs à la question des droits d’auteur mais également au fait que l’archivage de ces projets pourrait fonctionner comme un dispositif de dévoilement du processus de production artistique (nécessairement entouré d’un certain mystère) ?

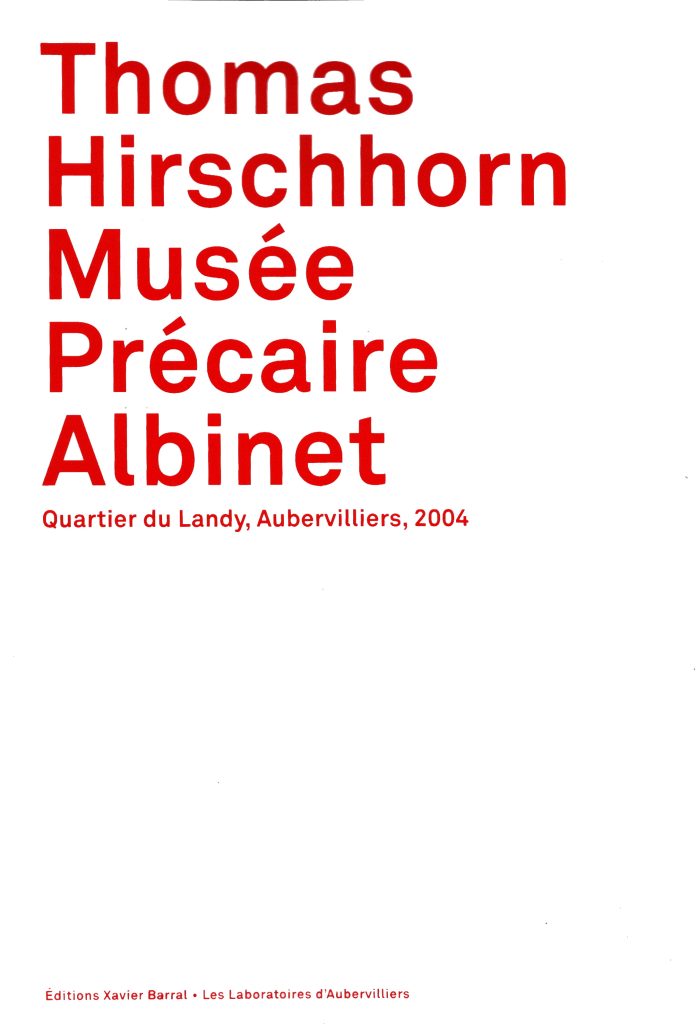

M. B. : La particularité, mais elle est commune avec toute archive récente, est effectivement que quasiment aucun document n’est dans le domaine public, et que l’exercice des droits de propriété intellectuelle des artistes peut s’avérer particulièrement complexe, notamment en raison de leur volonté – fréquente – de ne pas dévoiler ce qui fait partie de la « magie » de l’art. Dans un contexte où certains métiers artisanaux complémentaires de la création artistique se font de plus en plus rares, certains artistes souhaitent également protéger jalousement l’identité de partenaires qu’ils ont parfois mis de longues années à trouver. Mais d’autres artistes incluent cette part du processus documentaire au sein même de leur travail, avec ou sans la collaboration des commissaires. On peut citer l’ouvrage exemplaire Le musée précaire Albinet, réalisé par Yvane Chapuis3, alors directrice des Laboratoires d’Aubervilliers autour du projet de Thomas Hirschhorn.

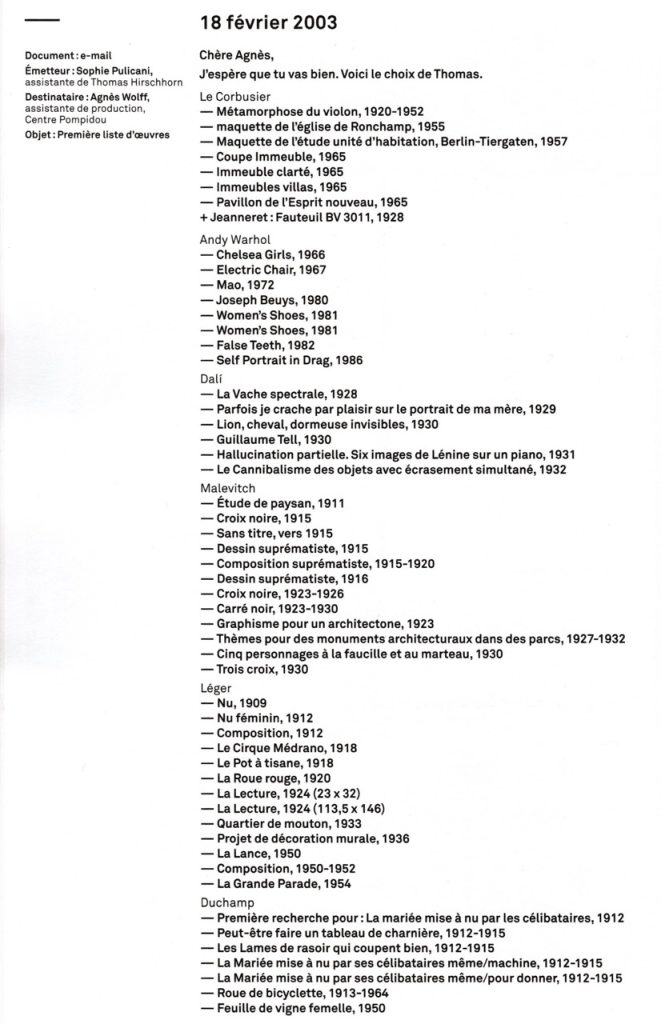

Cette œuvre dans l’espace public se composait d’un bâtiment de fortune construit au pied d’une barre d’immeuble dans un quartier périphérique de la ville d’Aubervilliers et présentant durant 8 semaines des œuvres d’artistes majeurs de l’art moderne et contemporain prêtées par le Musée national d’art moderne et le Fonds national d’art contemporain. Ces collections éphémères étaient activées au moyen de diverses rencontres et ateliers réalisés en collaboration avec les habitants du quartier. Plutôt que de produire le catalogue d’un projet participatif dont l’essence même résidait dans la rencontre, Yvane Chapuis, Thomas Hirschhorn et l’équipe des Laboratoires ont fait du livre un inventaire-fac-similé quasi exhaustif des documents et de la correspondance rassemblés tout au long du projet.

P. G. : Pouvez-vous nous présenter, un peu plus dans le détail, un projet que vous avez accompagné et qui témoigne des difficultés que rencontre cette ambition archivistique de l’art contemporain ?

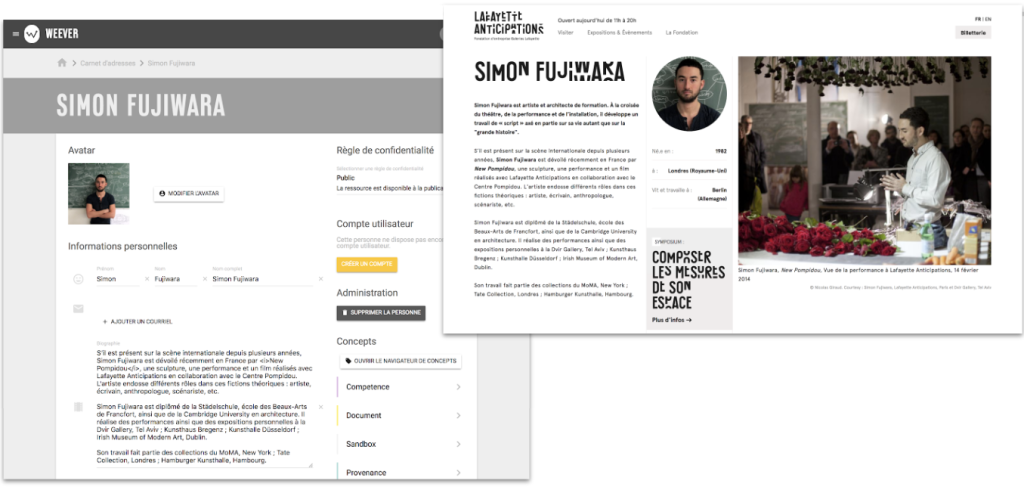

M. B. : Lorsque je suis arrivé à Lafayette Anticipations, en 2017, c’était notamment pour assurer le pilotage du projet Re-Source. Ce soutien à la production est au cœur de l’activité de Lafayette Anticipations, qui assure sa mise en œuvre via différents prestataires mais aussi au sein de ses propres ateliers, installés dans son bâtiment. Conçu selon les principes du Web de données et inspiré par le fil déroulant des réseaux sociaux, Re-Source est un logiciel de documentation permettant de tenir le journal de bord d’un projet de création en lui adjoignant des aspects sémantiques, comme l’utilisation d’un thésaurus de mots-clés ou le raccordement d’autorités (personnes morales et physiques). Une interface Web, nommée Weever, permet de saisir les données. L’ensemble des logiciels – développés grâce au financement de Lafayette Anticipations par la société coopérative Mnemotix – sont aujourd’hui diffusés sous licence libre.

L’adoption du logiciel dans une démarche continue s’est en revanche avérée difficile, pour plusieurs raisons :

- Le manque de temps à consacrer à la documentation des projets, dans un contexte de production d’œuvres d’art où le temps et les moyens sont comptés et où l’essentiel de l’activité des artistes et des équipes est concentré sur la création d’une œuvre ;

- la réticence de certains artistes à livrer ou à conserver de manière pérenne des informations qui relèvent de leur processus et de leurs recherches personnelles et qui, à leurs yeux, n’ont pas à être révélées au public, suivant l’idée que l’art s’apprécie de manière spontanée et que l’excès d’informations pourrait venir perturber l’émotion provoquée par l’œuvre ;

- le constat que la documentation d’un projet, même au fur et à mesure, relève de compétences particulières et d’une « culture d’archivage » qui n’est pas nécessairement partagée par tous les acteurs de la chaîne de production artistique. Documenter de manière utilitaire pour un métier en particulier n’est en outre par la même approche que celle qui consiste à conserver des données de manière normalisée afin d’assurer leur pérennité, dans une vocation patrimoniale. Même si la volonté originelle du projet visait à faire de chaque membre de l’équipe de Lafayette Anticipations un documentaliste de ses propres données, les périodes d’enrichissement tangibles de Re-Source ont été celles où une documentaliste dédiée s’est chargée de récolter les informations auprès des différentes équipes et de les enregistrer dans l’interface.

Cependant, la documentation des projets a donné lieu à plusieurs réalisations relativement nouvelles et assez intéressantes, comme celle des carnets de production4, documents ou informations brutes ajoutées sur le site Internet de Lafayette Anticipations pour montrer la face cachée des projets d’exposition et laisser le public appréhender ces informations sans médiation outre mesure.

Les enjeux d’un archivage des œuvres, au fil des expositions

P. G. : Y-a-t-il selon vous un décalage entre la documentation des collections et la documentation des projets d’exposition au sein des institutions avec lesquelles vous avez travaillé ?

M. B. : Dans de très nombreux cas, la volonté de documenter arrive souvent d’abord par la collection. Lorsque l’on est dépositaire d’un ensemble d’œuvres d’art qui sont régulièrement exposées, sur place ou à l’extérieur, la nécessité de tenir à jour un dossier d’œuvre apparaît comme une évidence, ne serait-ce que pour des besoins administratifs, logistiques et techniques. Il est donc fréquent que les équipes constituent une base de données où elles conservent des informations, voire des documents numériques, permettant de construire une archive de la vie de l’œuvre au fil des expositions. Des notices, des constats d’état, des photographies viennent rapidement s’accumuler. L’offre de logiciels dans ce domaine est également assez importante, des plus simples (gestion d’une collection privée par exemple) aux plus développés (gestion complexe d’un grand musée). On peut également constater que la volonté de conserver l’œuvre dans le temps pousse immédiatement l’institution qui en est propriétaire à lui associer des informations qui garantissent sa pérennité.

En revanche, la production d’expositions, au sens d’expositions temporaires, par opposition aux accrochages de collections permanentes, est généralement beaucoup moins bien outillée. L’offre logicielle est quasi inexistante et les équipes développent leurs propres outils, souvent fondés sur des outils bureautiques, une succession interminable de listes dont, à la fin du processus, on parvient difficilement à savoir lesquelles sont à jour. L’édition de catalogues, qui sont la mémoire de ces expositions, est un exercice particulièrement périlleux, puisque les œuvres produites pour l’exposition elle-même sont encore inexistantes au moment où le livre part en impression pour être mis à la disposition du public le jour du vernissage.

L’exposition étant en outre un objet d’étude plus complexe, plus difficile à définir, et générant un grand nombre de documents, il est plus difficile d’en déterminer le périmètre documentaire et donc de lui appliquer un modèle de données standardisé. C’est cependant une préoccupation croissante de plusieurs institutions, qui commencent même à utiliser des logiciels spécialisés ou à faire développer une brique complémentaire dans leur logiciel de gestion muséale.

P. G. : Quelles sont, aujourd’hui et à la lumière de votre parcours, les enjeux que vous identifiez concernant l’archivage des projets en art contemporain ?

M. B. : Lorsque nous avons mis en place Re-Source à Lafayette Anticipations, une fondation dédiée entre autres au soutien de la production d’œuvres nouvelles, un des enjeux était de comprendre le processus qui aboutissait à l’existence d’une œuvre. Et donc ce passage d’un processus chronologique (la recherche, les essais, les tentatives, les fausses pistes) à celui d’un objet fini, auquel l’artiste attribue le statut d’œuvre. Très rapidement nous avons constaté qu’il s’agissait de deux choses assez différentes et nous avons créé au sein du logiciel un objet sémantique distinct qui désignait l’œuvre. Nous pensions à la base que l’œuvre était nécessairement le résultat d’un processus créatif, or ce n’est pas nécessairement le cas. Ce processus, en tant que générateur de données, peut suivre un parcours au fil duquel naissent une ou plusieurs œuvres, que l’artiste peut parfois désavouer ou recompiler. Il faut donc être extrêmement prudent dans cette volonté de documenter en continu pour ne pas plaquer un modèle de données sur un processus par essence fluctuant. Notre rôle en tant qu’archiviste atteint ici ces limites car notre savoir-faire est avant tout constitué à partir de documents définitifs que nous observons a posteriori. Or, dans le cadre de la documentation des projets d’art contemporain, nous sommes observateurs de données qui sont en train de se fabriquer. Il faut donc d’une part recueillir ces données, quitte à les réorganiser plus tard, et d’autre part décrire les œuvres une fois qu’elles sont achevées. Quand on parle d’œuvres produites pour une exposition, c’est l’ouverture de celle-ci qui détermine le moment où les œuvres peuvent être considérées comme abouties.

En ce qui concerne les archives des expositions, je crois qu’une première étape importante est la constitution d’une « épine dorsale » des documents ou informations qu’il convient de conserver pour pouvoir par la suite en retracer la mémoire. Si l’on regarde les fonds déjà constitués, on se rend compte qu’il y a déjà un enjeu très fort à conserver l’ensemble des documents mis à la disposition du public : affiches, prospectus, feuilles de salles, cartels, guides pédagogiques etc.

Un autre ensemble important est la couverture photographique. Un grand nombre d’institutions commencent souvent leur travail d’archivage par la constitution d’une photothèque, qui constitue la mémoire la plus efficace de l’état de l’exposition et de son contenu. On y trouve aussi des images des événements, parfois des opérations de montage. Le problème est que les œuvres visibles sur les photographies ne sont pas toujours identifiées et que cette opération d’identification rétrospective représente un travail méticuleux, et parfois complexe.

Ce qui nous amène à un document essentiel, fondamental pour la mémoire des expositions, mais qui dont l’identification reste difficile : la liste d’œuvres. Cette liste, qui rassemble de manière définitive l’ensemble des œuvres présentées dans l’exposition, n’est pas toujours conservée en tant que telle, et surtout sa version définitive, au milieu d’un grand nombre de listes provisoires, révisées, annotées à la dernière minute, n’est pas systématiquement identifiable. Or, c’est très souvent le premier document que les utilisateurs des archives cherchent à retrouver, par exemple pour la réalisation de catalogues raisonnés d’artistes, qui sont constitués à partir d’un cumul des listes d’œuvres de l’ensemble des endroits où un artiste a exposé au cours de sa carrière.

Quiconque a assisté aux derniers jours de montage d’une exposition d’art contemporain mesure à quel point la liste d’œuvres, de même que le plan d’implantation, sont susceptibles d’être modifiés à la dernière minute, pour diverses raisons comme une contrainte technique ou le souhait de l’artiste de retirer une œuvre qu’il ne juge plus pertinente. Il y a donc un enjeu essentiel à s’assurer, dès le jour du vernissage, de finaliser une liste d’œuvres et un plan d’implantation et à les identifier clairement comme tels pour les archives.

- MONNIN A., DENIS J., DELAFORGE N., « Re-Source, une archive en temps réel pour la publication et la production », 2016. ↩︎

- MAUBANT J.-L., « L’archive vivante » dans Quelles mémoires pour l’art contemporain ? Actes du XXXe congrès de l’association nationale des critiques d’art, 1997, p. 127-131. ↩︎

- CHAPUIS, Y. (dir.), Thomas Hirschhorn, Musée Précaire Albinet, Quartier du Landy, Aubervilliers, 2004, Paris-Aubervilliers (Xavier Barral, Les Laboratoires d’Aubervilliers), 2005. ↩︎

- On retrouve notamment un carnet de production pour le bâtiment de Lafayette Anticipations, rénové par Rem Koolhaas ou l’oeuvre Vanitas de Martin Margiela, réalisée entièrement dans les ateliers de la fondation. ↩︎