"C'est le manuscrit qui a raison." Entretien avec Benoît Furet, calligraphe

Benoît Furet est calligraphe. Il écrit. Ou plutôt, il trace, il compose. Avec Lucie Moruzzis, pour Entre-Temps, il revient sur son parcours, sur ses œuvres, sur son geste, où s'entremêlent techniques d'écriture et de copie, amour des textes et élan artistique.

13 juillet 2024, Saint-Renan. Une grande table blanche au centre de la pièce, un bureau surchargé de plumes, de morceaux de papier et de livres ouverts empilés les uns sur les autres sous une souris d’ordinateur, et des textes calligraphiés et encadrés qui tapissent les murs : c’est ici que vit et travaille Benoît Furet. Nous sommes au fin fond du Finistère, encore plus à l’ouest de Brest, là où le calligraphe breton a choisi de jeter l’encre. C’est avec générosité et malice qu’il m’a accueillie au cœur de l’été pour me parler de son métier, depuis son amour des entrelacs celtes jusqu’aux lettres filigranées médiévales, en passant par des tests d’acidité effectués sur des coquillages, car ici, la mer n’est jamais loin.

C’est en écrivant qu’on devient calligraphe. Mais c’est aussi en lisant, en regardant, en essayant, en expérimentant. Et en copiant. Les femmes et les hommes du Moyen Âge nous ont laissé quantité d’écrits patiemment copiés dans les scriptoria, résultats de longues heures de travail, de mélanges de produits et de gestes précis. C’est en observant le résultat de ce labeur, en suivant des recettes médiévales d’encre noire et en fabricant ses propres outils que Benoît s’efforce de comprendre les méthodes du passé afin de créer son propre langage. Explication de texte.

De l’entrelac à la lettre

Lucie Moruzzis : Pouvez-vous présenter votre activité actuelle, décrire votre métier ?

Benoît Furet : Je suis calligraphe professionnel. J’ai commencé la calligraphie il y a 30 ans, et je suis professionnel depuis 16 ans. Je pratique et j’enseigne la calligraphie latine.

LM : Qu’est-ce que la calligraphie latine ?

BF : Je préfère toujours préciser « calligraphie latine », parce que pour la plupart des gens, les calligraphes pratiquent de la calligraphie arabe, orientale, voire extrême-orientale, c’est-à-dire chinoise, japonaise, etc. Ils ne conçoivent pas que l’on puisse travailler sur de la calligraphie latine… Pourtant, notre écriture – l’alphabet latin, celui que nous utilisons toujours aujourd’hui, et qui compte une vingtaine de grandes familles d’écritures en Europe – a presque 2 500 ans d’histoire. Si l’on considère toutes les variations régionales et temporelles, il existe des milliers d’écritures à étudier. Une seule vie ne suffit pas pour tout explorer. Si l’on ne pratique pas le chinois, le japonais ou l’arabe – des langues qui n’utilisent pas les caractères latins –, je trouve qu’il est bienvenu de faire de la calligraphie latine parce que l’on sait ce que l’on écrit. Je n’ose pas imaginer le nombre de personnes qui arborent un tatouage chinois dans le dos où est écrit « beignet de crevette » ou « bottez-moi les fesses » parce qu’ils ne peuvent pas lire cette écriture.

LM : Comment avez-vous découvert la calligraphie ?

BF : Par hasard. Je suis Breton. En tant que Breton – ce qui définit largement ma personnalité (ce n’est pas le cas de tous les Bretons, bien entendu) –, je suis fan de danse bretonne, de musique bretonne, de culture bretonne en général, et de décorations bretonnes. Je voulais apprendre à faire des entrelacs celtiques (les Bretons font partie des peuples celtes). Quand j’avais 20 ans, j’ai eu l’opportunité de suivre un cours de calligraphie – à l’époque, je ne connaissais même pas ce terme, j’ignorais sa signification – et de décoration celtique. Ce stage a duré une semaine. Pendant les quatre ou cinq premiers jours, on m’a donné une plume et on m’a demandé de copier des écritures. Alors que j’étais venu pour faire des entrelacs ! Ce n’est qu’à la fin du stage qu’on m’a enseigné cette technique.

Mais cela a réveillé en moi le gamin de 12 ans qui rêvait de chevaliers et de châteaux forts. Depuis, je suis resté à cet âge mental d’une douzaine d’années, même si j’ai 51 ans aujourd’hui. À la fin du stage, je suis retourné poursuivre mes études supérieures d’informatique à Rennes, avec un lumbago mémorable parce que les tables étaient trop basses, et avec une incommensurable envie de devenir calligraphe. À partir de ce moment, je prenais mes notes de cours en calligraphie. Ce qui signifie que je notais environ une phrase sur dix. J’ai gardé une certaine quantité de copies doubles à petits carreaux entièrement remplies de motifs d’entrelacs. Ces motifs sont fondés sur du quadrillage : les copies à petits carreaux sont des supports parfaits pour ça. Même si les entrelacs m’ont fasciné, l’idée de copier des écritures médiévales, d’en faire mon métier, a été une vraie révélation. Je suis retombé en enfance.

LM : Après ce premier stage, vous avez donc été gagné par le virus de la calligraphie. Comment avez-vous poursuivi votre formation ?

BF : Effectivement, c’est à ce moment que j’ai commencé à suivre des cours avec Keith et Amanda Adams, un couple de calligraphes américano-britanniques. Keith a étudié la littérature chinoise à l’université, et est allé en Chine pour étudier la calligraphie chinoise. Là-bas, son maître lui a expliqué qu’il aurait beau travailler toute sa vie la calligraphie chinoise, en commençant à 25 ans, il pourrait atteindre au mieux le niveau d’un collégien chinois. Cette anecdote m’a beaucoup marqué ; voilà pourquoi je me limite à la calligraphie latine. Autre anecdote : quand Keith a quitté la Chine, son professeur lui a offert un poème. J’ignore qui en est l’auteur, mais Keith savait en déchiffrer la calligraphie. Il a fait remarquer à son professeur qu’il manquait les deux premiers vers du poème, ce à quoi il lui a répondu « ils sont là, c’est simplement que le pinceau n’a pas encore touché le papier ». On mesure le précipice culturel qui nous sépare…

De son côté, Amanda est très exigeante. Elle dit toujours – et je le dis également à mes élèves –qu’il ne faut pas regarder ce que le professeur propose. Il faut regarder le manuscrit, c’est le manuscrit qui a raison. L’enseignant·e transmet ce qu’il ou elle a cru voir dans le manuscrit, ce qu’il ou elle a cru repérer, mais si l’élève voit une forme dans le manuscrit qui ne se trouve pas dans le modèle fourni, c’est le manuscrit qui a raison. C’est une forme d’exigence autant qu’une mise à distance : ceux et celles qui enseignent ne sont que des médiateurs, des médiatrices.

LM : Une partie de votre activité désormais est de transmettre, à votre tour. Comment l’envisagez-vous ?

BF : Comme beaucoup d’artistes, à l’exception de ceux qui ont réussi à se faire un nom, mon travail de création artistique ne suffit pas à me faire vivre. J’ai besoin de donner des cours pour vivre : je forme des gens sur les manuscrits que j’ai étudiés, sur les techniques, je m’efforce de transmettre ce que je sais. Je transmettais déjà dans mes vies précédentes, dans d’autres domaines comme celui des télécoms ou de la formation professionnelle. La pédagogie s’apprend peu, même chez les enseignants.

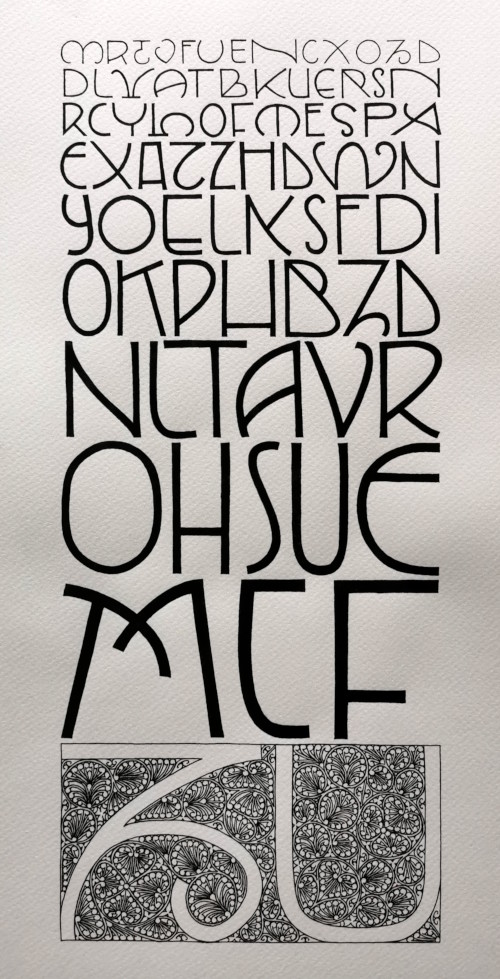

J’ai appris à enseigner sur le tas, à travers la pratique, et je me suis découvert un réel intérêt pour cette activité. Cette part de mon travail est extrêmement importante pour moi : une fois le trac passé, j’adore me trouver devant un groupe et transmettre, donner ce que je sais. Mon seul problème dans ce domaine, ce sont les digressions. Je suis capable de donner un cours sur la carolingienne et diverger sur les notes tironiennes, qui m’amènent sur les différentes formes de l’esperluette, puis sur les écritures du XVIe siècle italien, celles du XIVe siècle en France, pour finalement parler du livre de Jan Tschichold, Métamorphoses de l’esperluette, qui en répertorie 288 différentes. On transmet des outils, à chacun de se les approprier pour fabriquer de nouvelles choses.

De la lettre à la recette

LM : Lorsque vous travaillez sur des manuscrits anciens, vous avez à cœur d’être le plus précis possible à la fois dans le rendu de votre travail mais aussi dans les techniques et les matériaux mis en œuvre. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?

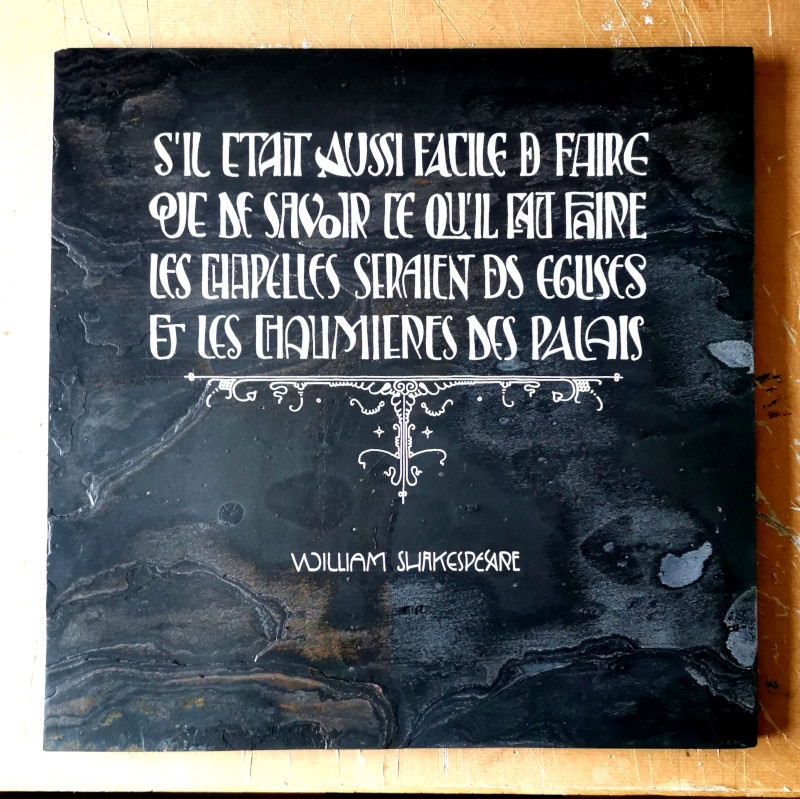

BF : Je m’efforce de respecter les techniques anciennes. Quant aux matériaux, je reconnais leur faire parfois des infidélités. Tous les pigments utilisés dans le passé ne sont pas accessibles librement en raison de leur toxicité. On peut trouver aujourd’hui des pigments équivalents, pas nécessairement plus sains (j’ignore la toxicité des oxydes de cadmium par rapport aux oxydes de plomb) mais plus faciles à trouver. Je travaille souvent avec des matériaux modernes, même si je préfère les matériaux anciens quand j’ai la possibilité d’en utiliser. À propos de l’or, je déteste la gouache dorée et tous les autres substituts en bronze ou autre. L’or doit être de la feuille d’or 23,5 carats, ou de l’or en coquille. Je travaille très peu sur parchemin parce qu’il est difficile de trouver des fournisseurs aujourd’hui en France. Mais le parchemin n’est pas forcément nécessaire à la calligraphie. J’ai commencé à expérimenter d’autres matériaux que le parchemin et le papier, tels que le métal, le bois, la pierre.

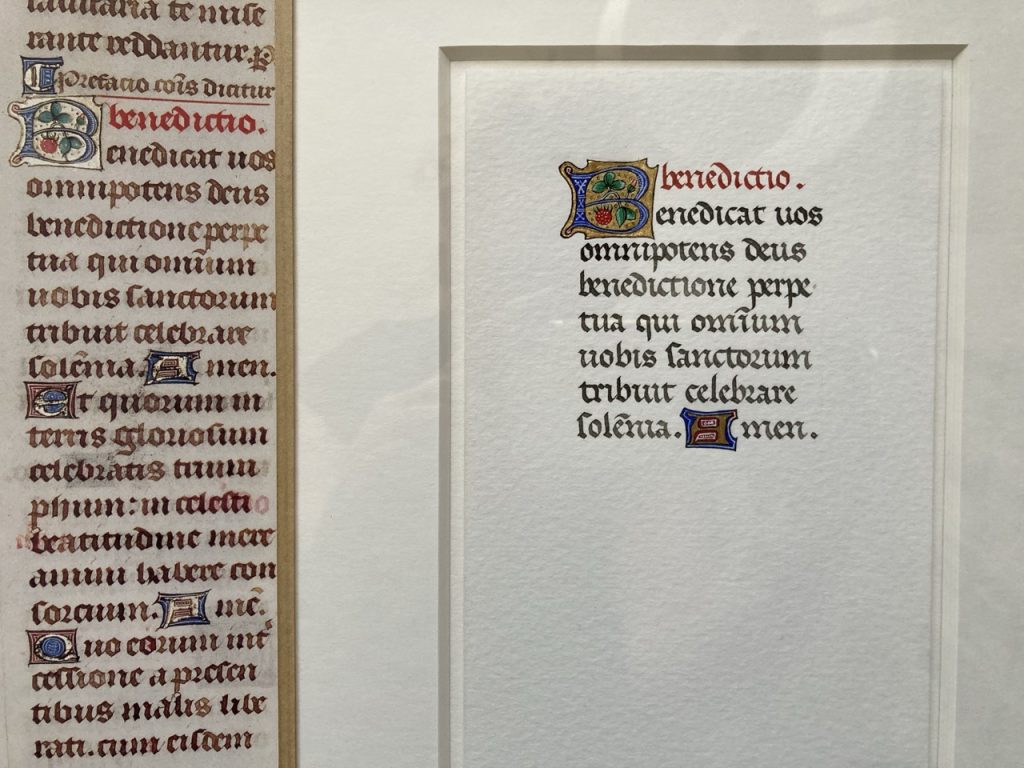

Dans mon travail de copie, l’historicité est centrale pour les scripts même s’il y a nécessairement une forme d’interprétation : c’est ma main qui écrit, et non celle du scribe du XIIe, du XIIIe ou du XIVe siècle. Je m’efforce néanmoins de rapprocher mon geste autant que possible de ce qu’ils ont fait. Et je suis intraitable sur la qualité et la durabilité des médiums que j’utilise.

C’est aussi la raison pour laquelle je fabrique moi-même mon encre ferrogallique : je sais avec quoi elle est faite. Parmi les personnes que j’ai reçues en stage, beaucoup venaient avec des encres désignées comme « encre pour la calligraphie ». Mais à base de quoi ? Peut-on la mélanger avec autre chose ? Peut-on la diluer à l’eau ? Ou pas ? Comment va-t-elle réagir ? Comment va-t-elle vieillir ? Si je ne sais pas avec quoi c’est fait, je n’utilise pas. En résumé, j’utilise pour les couleurs des pigments avec de la gomme arabique ou de la gomme laque (si je veux un résultat insoluble), et pour le noir de l’encre ferrogallique que j’ai faite moi-même avec du sulfate de fer et des galles de chêne [excroissances provoquées par des petits hyménoptères sur l’arbre, ndlr.].

LM : Quelle recette suivez-vous pour fabriquer votre encre ?

BF : Je suis l’une des recettes retranscrites dans le livre de Monique Zerdoun Bat-Yehouda intitulé Les encres noires au Moyen Âge. J’ai choisi une recette à base de sulfate de fer puisqu’il était plus facile pour moi de trouver un morceau de ferraille que des morceaux de cuivre. Je l’ai essayée et j’ai constaté que la recette fonctionne, je l’ai donc adoptée.

LM : Les recettes anciennes utilisent des unités de mesure souvent assez obscures telles que des onces. Comment avez-vous résolu les questions de conversion des poids, des quantités de la recette en unités modernes ?

BF : La recette que j’ai choisie est assez simple, les quantités sont exprimées en proportions les unes par rapport aux autres. Cette particularité annule le problème des conversions. La question des temps de macération ou de cuisson était un peu plus difficile à interpréter, mais les variations ne changent finalement pas grand-chose. J’obtiens une encre grise qui noircit en séchant. Le problème des encres métallogalliques réside dans le dosage des différents éléments. Lorsque le dosage n’est pas bien effectué, l’encre ronge le papier si bien que certains manuscrits deviennent de la dentelle. Pour éviter ce problème, je mets souvent moins de sels métalliques que ce que la recette recommande. Une fois l’encre terminée, j’en dépose une goutte sur un coquillage avec une pipette. Si ça mousse, je sais que je dois ajouter un peu de sels métalliques. Je renouvelle le test le lendemain. C’est l’avantage de vivre à 10 km de la mer, on trouve facilement des coquillages pour tester l’encre.

LM : Vous travaillez beaucoup en ligne avec les manuscrits numérisés par les grandes bibliothèques du monde. Dans le cadre d’un travail de copie, quels sont pour vous les avantages et les inconvénients de ces outils ?

BF : Je ne travaille que très peu avec Gallica en raison des conditions d’utilisation assez floues. En revanche, j’utilise beaucoup des sites étrangers tels que e-codices, la bibliothèque virtuelle des manuscrits suisses, la collection en ligne du Paul Getty Museum aux États-Unis, celle de la bibliothèque universitaire d’Heidelberg. La bibliothèque d’Heidelberg est géniale ! On peut y trouver des manuscrits numérisés en très haute définition : on peut agrandir des lettres de 2 ou 3 mm jusqu’à 5 cm sans perte de qualité. Avec les nuances de l’encre, on peut déterminer le ductus du scribe [l’ordre dans lequel les différents traits qui forment la lettre sont tracés, ndlr]. Grâce à toutes ces ressources, je n’achète plus de livres sur la calligraphie depuis une quinzaine d’années : les reproductions ne sont pas d’aussi bonne qualité que ce que l’on peut trouver en ligne.

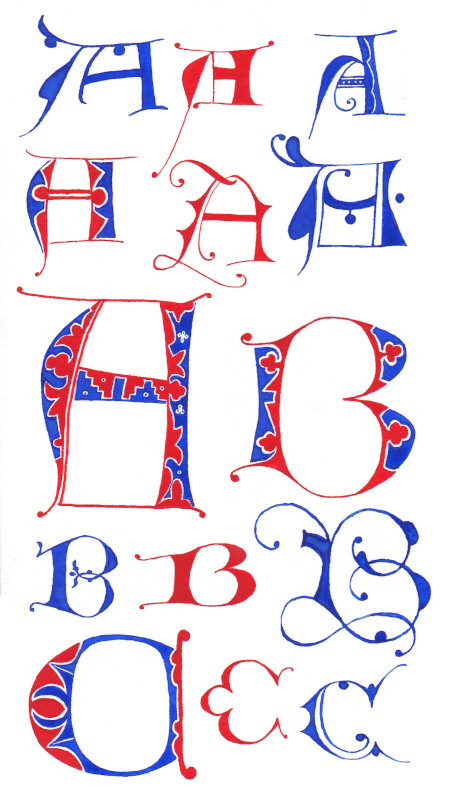

Avant l’avènement de l’imprimerie en Occident, les hommes et les femmes qui calligraphiaient les livres étaient mu·es par un principe d’efficacité : ils cherchaient à obtenir le meilleur résultat en peu de temps. C’est la raison pour laquelle ils utilisaient des poncifs, c’est-à-dire des pochoirs qui permettent de reproduire des motifs facilement. On utilise cette technique en peinture, mais aussi pour les enluminures et les décorations dès le XIIIe siècle (pas pour la calligraphie).

De la recette au geste

LM : À partir des lettres filigranées, qui font partie de vos motifs favoris, vous avez développé votre propre langage graphique pour créer des œuvres calligraphiques contemporaines dans lesquelles vous jouez avec les mots comme avec les lettres. Comment articulez-vous la facette historique et la facette contemporaine dans votre travail ?

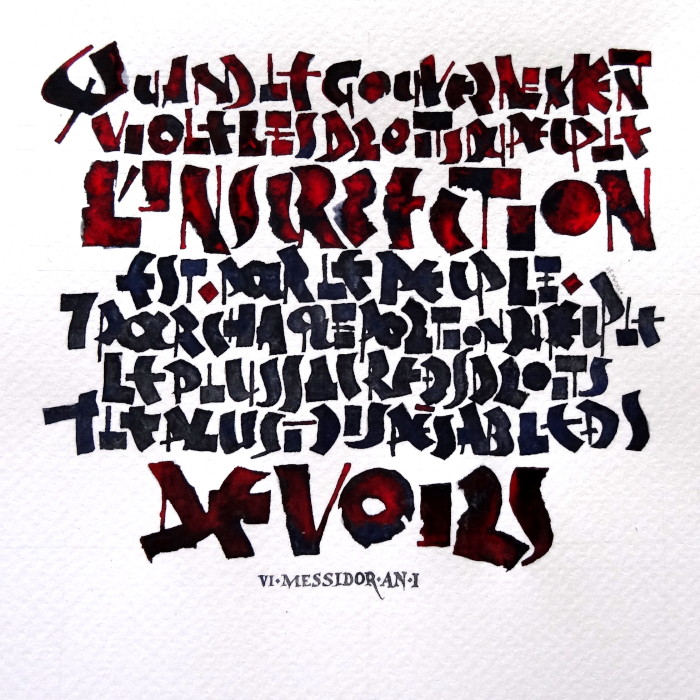

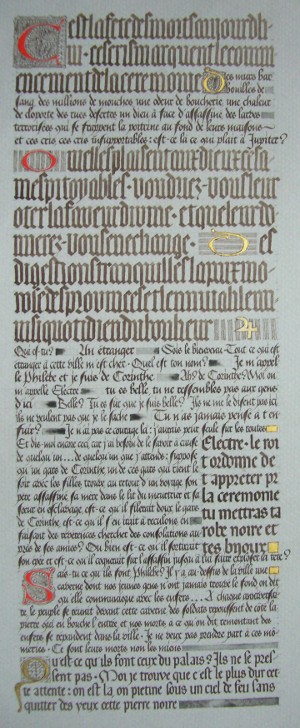

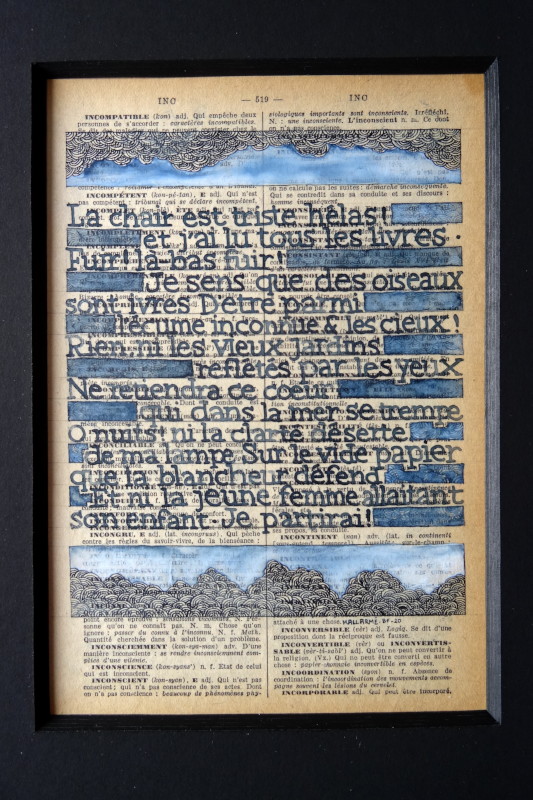

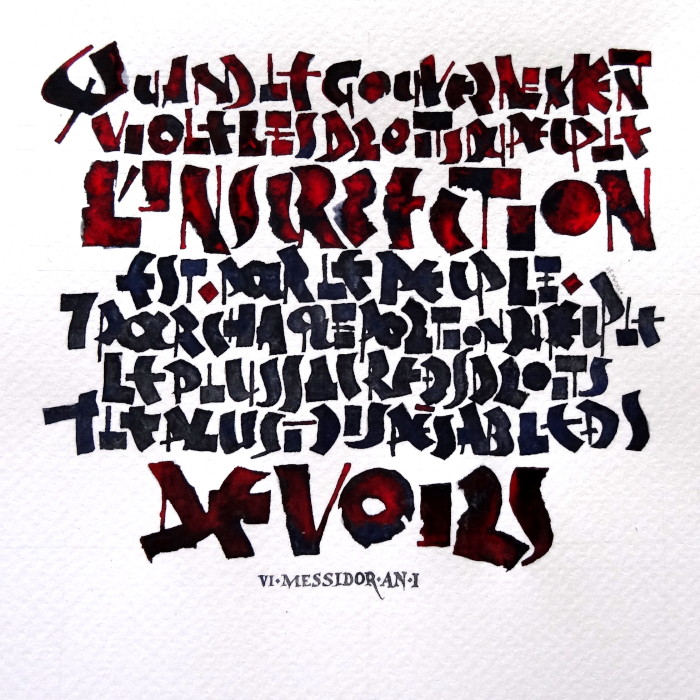

BF : Je suis un homme des XXe et XXIe siècles, je fais donc des œuvres contemporaines. Mais je me fonde sur des techniques qui, elles, sont médiévales, majoritairement de la période gothique, ma favorite. Mon siècle préféré est sans doute le XIVe siècle. Dans ma démarche, le texte est premier. Pour être mis en valeur, il doit être mis en forme avec un script qui lui correspond. Par exemple, je ne peux pas calligraphier du breton en gothique parce que le breton est une langue orale qui n’a été figée à l’écrit qu’au XIXe siècle par Théodore De La Villemarqué dans son Barzaz-Breiz : le breton ne s’est jamais écrit en gothique, il serait totalement anachronique de le faire. Je pourrais l’écrire en insulaire, un script celtique des îles anglo-normandes qu’on rencontre dès le VIIe siècle, parce qu’il existe une parenté entre les deux langues. Mais écrire du breton en gothique serait comme essayer de faire de la trottinette avec des pneus de 40 cm de large : ça ne fonctionne pas. Mon but ultime, lorsque je calligraphie un texte, c’est de susciter auprès des spectateurs, des spectatrices une émotion esthétique qui corresponde à l’émotion littéraire que j’ai ressentie à la lecture du texte.

Ces deux facettes doivent donc être en relation étroite l’une avec l’autre. Dans certains cas, il faut bien gagner sa vie, et j’ai déjà répondu à des commandes peu intéressantes, qui n’ont aucun sens pour moi. Parfois, des commandes peuvent, à l’inverse, s’avérer très stimulantes. Je me souviens aussi d’une exposition à Paris où quelqu’un m’avait demandé « j’aime beaucoup cette œuvre, mais l’auriez-vous en rouge ? ». L’œuvre en question était un texte à propos du ciel, des oiseaux, le choix du bleu avait du sens. En outre, je ne refais jamais deux fois la même œuvre : si je refais, ça sera moins bien. En réalité, je compte toujours sur la chance du débutant. Après tout, je ne travaille sur le sujet que depuis 31 ans ! Je dis souvent à mes stagiaires qu’il vaut mieux un travail médiocre fait avec de bons matériaux qu’un superbe travail réalisé avec des matériaux de mauvaise qualité. Il faut toujours choisir le meilleur des matériaux puisqu’il est possible que ça marche du premier coup. Ce qui coûte le plus dans un travail de calligraphie, ça n’est pas les matériaux, la dorure, l’encre, la gomme arabique, les pigments ou le parchemin, mais le temps, le savoir-faire acquis par l’expérience.

LM : Vous êtes un très grand lecteur et amateur de littérature. Ce goût pour la lecture a-t-il une influence sur votre travail ?

BF : La littérature influence énormément mon travail. Ma mère était institutrice, elle m’a donné très tôt le goût de lire. Tous les textes que j’ai calligraphiés sont des textes que j’ai lus. Longtemps, j’ai sacralisé l’objet livre : je ne me permettais même pas de corner une page ou de souligner un passage. Depuis deux ou trois ans, j’ai changé de stratégie : je corne les pages pour m’éviter d’avoir 50 marque-pages dans le même livre et je repère les passages qui m’ont marqué avec un trait de crayon de papier. Avant, je notais des citations à calligraphier directement dans un fichier word, qui fait environ 58 pages aujourd’hui. Maintenant, je corne seulement la page du livre en renseignant le titre et le nom de l’auteur dans mon fichier. Calligraphier un texte implique de le travailler plusieurs fois avant d’obtenir un résultat, si bien qu’on finit par le connaître par cœur. On devient capable de citer ces textes à tout bout de champ, ce qui peut être un peu pénible pour mon entourage.

Du geste au livre

LM : Dans cette perspective de création à partir d’outils, où tracez-vous la frontière entre dessin et lettre ?

BF : La calligraphie est la façon la plus efficace de construire une lettre avec un outil donné : à l’époque où l’imprimerie à caractères mobiles n’existait pas, les scribes devaient être efficaces. En revanche, le lettrage est une façon de dessiner la lettre : on dessine les contours avec des formes qui n’auraient pas pu être réalisées en calligraphie, puis on remplit – ou non – ces formes. On peut obtenir une lettre par les deux moyens. La plupart du temps, les lettres dessinées sont des lettrines [lettres de gros corps, hautes de plusieurs lignes, ndlr.]. Il existe une terminologie très vaste pour les désigner : les versales amorcent des versets, les lombardes viennent nécessairement d’Italie, et elles sont différentes des capitales – qui peuvent être calligraphiées. Pour moi, calligraphier implique un effort minimum pour une efficacité maximum, c’est-à-dire une lisibilité optimale pour les contemporains du scribe ou pour ceux à qui l’écrit est destiné. Par ailleurs, les calligraphies les plus anciennes ne sont pas les moins faciles à déchiffrer aujourd’hui. Une carolingienne du IXe siècle est davantage lisible pour nous qu’une cursive du XVIe siècle ou qu’une Luxeuil (c’est une abbaye qui pratiquait une écriture bénéventine particulièrement illisible en raison des ligatures).

LM : Dans le cas de ce type d’écriture très travaillée et finalement assez peu lisible, le texte a-t-il toujours pour fonction d’être lu ? Ou devient-il un objet symbolique et porteur de sens par sa simple existence ?

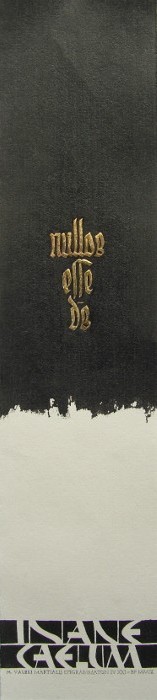

BF : Les deux dimensions existent. Dans mon travail, je ne cherche pas la lisibilité. Mes trois critères sont la beauté et la dimension esthétique ; la cohérence de la composition par rapport au texte ; et la lisibilité, qui n’est qu’accessoire. Je vous donne un exemple. Martial, un poète latin du II e siècle, auteur de nombreux épigrammes, a écrit nullos esse deos, inane caelum, ce qui signifie « il n’y a pas de dieu, le ciel est vide ». En cinq mots, il remet en question toutes les croyances.

J’ai calligraphié ce texte dans une composition assez sombre, avec un ciel noir sur lequel la phrase était écrite en gothique fraktur et en neuland – une écriture contemporaine de Rudolf Koch, typographe allemand du début du XXe siècle. J’ai gardé cette œuvre pendant une quinzaine d’années, parce que personne ne voulait l’acheter après avoir compris la signification des mots. Je pensais que je ne pourrai jamais la vendre, mais un jour, une dame m’a appelé pour me demander si elle pouvait acheter cette œuvre spécifiquement parce que la phrase avait un sens pour elle, davantage que pour l’esthétique. Il est important de mettre en œuvre une composition qui aille avec le sens du texte, même si le public ne le lit pas.

LM : Pour terminer, quel est votre livre préféré ?

BF : Sans doute Les chants de maldoror d’Isidore Ducasse, Comte de Lautréamont. J’ai lu ce livre quand j’avais 14 ans, c’est la première œuvre romantique que j’ai lue. Elle m’a amené à Baudelaire, à Poe, à Villiers de l’Isle-Adam, à Mallarmé, de Nerval, Sade, à tous les romantiques. C’est le premier livre qui m’a fait peur et plaisir en même temps.

LM : Merci, Benoît Furet.

——————–

Le site internet de Benoît Furet : https://benoitfuret.com/fr/