Retour sur le Parcours Révolution. La Révolution française dans la rue, une expérience entre enquête et médiation – ép. 1 : Aux origines du parcours : ne pas refuser de jouer

Découvrir le Paris de la Révolution française en arpentant la ville ; depuis 2021, c'est possible, grâce au "Parcours Révolution". À la demande d'Entre-Temps, l'historien Guillaume Mazeau, présente comment a été élaboré et développé cet ensemble de promenades qui dépaysent Paris, qui dépaysent la Révolution. Dans un premier épisode, il revient sur les origines du projet. L'occasion de réfléchir à la place de l'historien·ne vis à vis des politiques de mémoire, de s'arrêter sur notre rapport aux lieux, à leur histoire et aux émotions qu'ils peuvent susciter.

Épisode 1. Aux origines du parcours : ne pas refuser de jouer

« Les jeux de pas sont façonnages d’espaces. Ils trament les lieux. »

Michel de Certeau (L’invention du quotidien. 1. Arts de faire, Gallimard, 1980)

Il y a les habitués, qu’ils soient amateurs d’histoire, passionnés de révolutions ou inconditionnels de la programmation culturelle de la Ville de Paris. Il y a aussi les occasionnels, familiers du quartier, attirés par le thème du jour ou venus un peu par hasard, à moins qu’ils n’aient plus simplement été les membres plus ou moins résignés d’une sortie scolaire. Depuis trois ans, ils sont en tout cas nombreux à m’avoir accompagné sur les traces de la Révolution française dans les rues de Paris, parmi les files de touristes et les parapluies des guides-conférenciers.

Le « Parcours Révolution » se présente comme un parcours physique, reconnaissable à ses 16 lutrins positionnés dans divers quartiers de Paris, ainsi qu’à sa centaine de clous à bonnet phrygien, fichés dans le sol. Il est également conçu comme un parcours numérique, accessible via l’application « Parcours Révolution » et sur le site internet du même nom. Il a été inauguré par la Ville de Paris à l’été 2021. Ces dispositifs s’accompagnent de dépliants en papier destinés aux publics éloignés des cultures numériques. En tout, le Parcours propose 123 points d’intérêt répartis dans la ville. Situé à proximité d’une trace plus ou moins visible de la Révolution française, chacun d’entre eux propose de raconter l’histoire du lieu grâce à un petit texte, mais aussi à des images du XVIIIe siècle, toutes issues des collections du Musée Carnavalet-Histoire de Paris. Des photographies permettent, quant à elles, d’entrer dans les lieux inaccessibles au public ou de grossir des détails éloignés.

Chaque point d’intérêt est doublé d’extensions appelées « Pour en savoir plus », qui prennent la forme de petites histoires, destinées à celles et ceux qui souhaitent aller un peu plus loin. Depuis cette année, tous les textes sont disponibles en version sonore, et désormais accessibles aux publics en situation de handicap visuel ou à celles et ceux qui font tout simplement le choix de lever les yeux de l’écran.

Le cadre : l’histoire et la politique municipale de mémoire

La mémoire de la Révolution française : un socle de l’identité parisienne

Contre toute attente, je n’ai rencontré aucune véritable levée de boucliers lorsque le projet a commencé à être conçu et médiatisé. En lieu et place de la bronca redoutée, j’ai dû me contenter d’un article du Parisien, au sujet d’une commerçante mécontente de l’île de la Cité (« Elle entre en rébellion contre le Parcours Révolution », Le Parisien, 9 avril 2021). Lors du dernier comité de pilotage, il a certes un peu fallu faire le dos rond devant l’offensive – bien tardive – d’un élu Les Républicains. Et pourtant, que la protestation était timide, qu’elle manquait de conviction, si on la compare aux épiques combats que la mémoire de la Révolution a régulièrement inspirés aux XIXe et XXe siècle, jusque dans la Chambre des députés. Qu’il semblait loin ce jour de janvier 1891 où Clémenceau, face au comte de Maillé, avait affirmé que le combat de la Révolution française se poursuivait tel quel dans l’arène parlementaire de la IIIe République : « [nous] rencontrons les mêmes résistances. Vous êtes demeurés les mêmes ; nous n’avons pas changé. Il faut donc que la lutte dure jusqu’à ce que la victoire soit définitive », avait-il lancé, faisant des élus les héritiers vivants des luttes passées. Je ne m’attendais certes pas à de telles tirades. Travaillant depuis longtemps sur la conscience historique de l’événement, je savais que les mémoires s’étaient apaisées. Par rapport à d’autres passés comme la période coloniale ou certains aspects de la Seconde Guerre mondiale, la Révolution française est aujourd’hui une mémoire de basse intensité. Mais le calme plat avec lequel le projet avait été généralement accueilli par l’ensemble des groupes politiques du Conseil de Paris m’avait, je l’avoue, un peu déconcerté.

Lors de l’annonce du projet, les échos de ces luttes anciennes avaient pourtant quelque peu résonné dans les salles de l’Hôtel de Ville. La Révolution n’était peut-être pas morte pour tout le monde. Certes effiloché, le « fil rouge » de la mémoire révolutionnaire était-il encore un peu tendu vers 1789[1] ? En 2016, au moment où Éric Azière président du groupe UDI-Modem, avait proposé le projet d’un Parcours « Révolution française » avant de le soumettre au vote, Danielle Simonnet, conseillère de Paris (PG) avait contre-attaqué en souhaitant « qu’une rue, qu’une place ou un lieu de mémoire » soit dédié à Robespierre. L’idée était rejetée, mais le passé mobilisé avait joué son rôle. Le seul nom de l’Incorruptible avait suffi à provoquer un torrent de réactions et à polariser les positions partisanes. C’était d’ailleurs probablement l’objectif principal de ce petit lancer de braises. Même si la mémoire de la Révolution française n’est plus la matière inflammable qu’elle a longtemps été, il reste quelques imparables allume-feux : dans la capitale comme ailleurs, il n’y a rien de plus payant que d’évoquer le nom de Robespierre pour réveiller les différences politiques, marquer les territoires et rejouer (quand ce n’est pas surjouer) les guerres mémorielles.

Le projet d’Éric Azière me semblait pourtant à même d’échapper à cette tradition de positionnements et de guerres symboliques qui prennent souvent l’histoire en étau. Il s’inscrivait plutôt, de mon point de vue, dans une bien plus longue et intéressante tradition, impliquant la fabrication locale, nationale et internationale de l’identité parisienne. Une identité que j’avais l’intention de questionner, en montant à bord des politiques municipales de mémoire. Depuis le XVIIIe siècle, Paris a construit son identité territoriale et politique en s’imposant comme la capitale des Lumières et des Révolutions. Dans ce récit, la Révolution parisienne de la fin du XVIIIe siècle fait figure d’ogre, éclipsant les autres événements, les autres lieux, les autres populations. Célébrée lors du Bicentenaire en 1989, cette image est bien sûr exagérée : les historiennes et historiens des Lumières et des Révolutions ont aujourd’hui suffisamment montré que ces phénomènes sont multiples et pluriels, même si Paris et « 89 » y ont joué un rôle important et singulier.

Motivée par son propre mythe, stimulée par son statut de capitale nationale, la Ville de Paris poursuit en tout cas depuis la fin du XIXe siècle une politique mémorielle municipale d’une stabilité remarquable, notamment centrée sur l’héritage révolutionnaire. Cette politique s’est traduite par la création du Musée Carnavalet-Histoire de Paris, connu pour ses riches collections « révolutionnaires » (1880), mais aussi par la fondation – bel et bien municipale – d’une chaire d’histoire de la Révolution française à la Sorbonne (1885) ou encore par l’organisation du Centenaire, du Cent-cinquantenaire et du Bicentenaire (1889-1939-1989). En 2016, le projet politique initial du Parcours Révolution s’inscrivait dans cette tradition mémorielle de long terme. Un projet d’ailleurs fortement inspiré du « Freedom Trail » (« Circuit de la Liberté ») de Boston, dans lequel la capitale du Massachusetts s’invente – tout aussi abusivement – comme le point d’origine de la liberté, non seulement des Etats-Unis, mais de l’Amérique tout entière. Impressionné par l’exemple bostonien, Éric Azière et son cabinet ont monté un dossier de préfiguration, que l’élu a souhaité soumettre à plusieurs historiennes et historiens. L’histoire pouvait tenter sa chance.

Un chemin pour l’histoire

En histoire publique, il faut bien savoir où l’on met les pieds : répondre à une commande d’origine politique pose en particulier la question de l’autonomie de la recherche. L’appel à l’expertise historienne de la part d’un élu semblait indiquer que la confiance était là et la liberté possible. Pourtant, il n’offrait aucune garantie absolue contre les risques d’une interférence voire d’une instrumentalisation politique. Or je n’ai pas la fibre commémorative. Je suis généralement plus que réticent à signer les pétitions ou les tribunes visant à honorer telle ou telle figure de la Révolution française, que ce soit pour lui attribuer un nom de rue ou la faire entrer au Panthéon : inaugurer des plaques, défendre un héritage, est-ce là le rôle des historiennes et des historiens ? J’avais conscience que mon travail allait s’insérer dans les intenses politiques municipales de mémoire menées par la Ville de Paris, dont Sarah Gensburger et Mathilde de Saint-Léger[2] ont montré qu’elles visaient à accorder de manière symbolique les différentes revendications et attentes des groupes sociaux, en trouvant une forme de langage et – pourrait-on ajouter – de patrimoine commun susceptible de contribuer à la paix civile. Autant que le contenu du récit, c’est le récit lui-même et la relation politique qu’il tente d’établir qui importent vraiment dans les politiques de mémoire des régimes démocratiques contemporains affirment même Sarah Gensburger et Sandrine Lefranc, citant Paul Veyne : « [ce] qui importe est moins le contenu du message que la relation qu’il établit avec lui »[3]. Si le Parcours Révolution a été voté à l’unanimité, contrairement au projet d’une rue Robespierre, alors qu’il ancre le passé révolutionnaire dans les rues de Paris de manière bien plus visible, c’est probablement parce qu’il s’est avant tout présenté sous les auspices d’une opération patrimoniale consensuelle, susceptible de souder les mémoires autour de la République et de ses valeurs, spontanément associées à un héritage révolutionnaire qui, pourtant, les débordent. Il s’agissait aussi de conjurer le retour de passés menaçants : « je trouve qu’avec ce que nous traversons en ce moment, le retour aux sources d’un état d’esprit républicain n’est pas inutile », affirmait Éric Azière au journal Le Parisien le 9 juin 2016. Nous constatons tous les jours l’impuissance de l’histoire lorsqu’elle est convoquée pour tirer les leçons du passé. Alors pourquoi accepter, malgré tout, de participer à un tel projet ? Parce que les cadres finalement assez flexibles de ces dispositifs de mémoire permettent à l’histoire de se frayer un passage, quitte à ébranler les évidences au nom desquelles ces mêmes dispositifs ont été mis en place.

Il aurait été d’autant plus dommage de ne pas jouer sa chance que les institutions municipales parisiennes avec lesquelles j’ai travaillé sont plutôt réputées favoriser la liberté de la recherche, et même de lui donner des moyens de s’exprimer en dehors du monde scientifique, au prix d’un échange : promouvoir la connaissance sur l’histoire de Paris. L’opération était placée sous la conduite de Catherine Vieu-Charier, alors adjointe à la mémoire, au monde combattant et correspondante défense. Mais elle était mise en œuvre au sein du Comité d’histoire de la Ville de Paris, créé en 2007, ainsi que du Département de l’histoire, de la mémoire et des musées associatifs (DHMMA), lui-même dépendant de la Délégation des affaires culturelles (DAC). Étroitement associés au projet, les membres de la DICOM (Direction de l’Information et de la Communication) avaient évidemment leur logique, parfois incompatible avec celle de l’histoire, mais apportaient également de précieux conseils en termes de médiation. Très vite, il apparut que tous les acteurs étaient d’accord pour que la complexité historique ne disparaisse pas derrière le cliché, voire le label touristique, du Paris révolutionnaire. Le risque était pourtant réel : lors du lancement, le Parcours Révolution a en partie été compris par certains journalistes comme un des dispositifs emblématiques du « nouveau » tourisme de l’après-Covid, privilégiant le plein air (« Avec « Parcours Révolution », le tourisme à Paris sort des sentiers battus », Le Journal du Dimanche, 11 juillet 2021). Il s’agissait pour moi de trouver un chemin pour l’histoire dans ce paradoxe constitutif : sans la volonté politique et en l’absence d’une possible valorisation touristique ou patrimoniale, ce parcours n’aurait jamais vu le jour. Et pourtant, ces cadres en formaient aussi la limite ou la fragilité possible.

Je crois que nous n’avons pas été beaucoup d’historiennes ou d’historiens à répondre positivement à la proposition, même si je ne dispose pas de beaucoup d’informations sur ce stade de l’opération, qui visait avant tout à lire et à amender le projet constitué par Éric Azière et son cabinet. Ce silence relatif peut étonner, tant nos collègues s’investissent aujourd’hui dans la transmission de l’histoire, la médiation ou même l’histoire publique : les « autres formes d’écriture de l’histoire » intéressent de plus en plus la profession. Pourtant, ce n’était pas autant le cas en 2016. Et malgré le succès d’estime dont bénéficie maintenant l’histoire publique, il n’est pas toujours facile de lui consacrer du temps au sein des pratiques ordinaires de la recherche. Quelques réticences d’ordre culturel s’y opposent. De fait agréables et gratifiantes, ces activités sont encore souvent réduites à des « à-côtés », voire à des agréments auxquels il faudrait renoncer une fois revenu à l’exercice quotidien de la science « sérieuse ». Il existe également des résistances de type disciplinaire. L’idée selon laquelle la médiation de l’histoire se bornerait à diffuser le savoir produit depuis l’amont par les historiens comme par effet de ruissellement, continue d’en faire une sorte d’histoire appliquée, vulgarisée, tenue dans une position subalterne et auxiliaire[4]. D’autres obstacles tiennent aux évolutions plus récentes du métier, en particulier depuis la mise en place du processus de Bologne (1999-2009) : les charges pédagogiques, administratives et les missions de plus en plus diverses incitent les universitaires à s’occuper de la médiation lorsque le reste est fini, surtout lorsqu’elle n’a pas de publication personnelle pour horizon, qu’elle ne s’insère pas dans les récents dispositifs institutionnels surtout tournés vers la visibilité ou la « valorisation » de la recherche (« chaires médiation scientifiques » de l’Institut universitaire de France, projets financés par l’Agence nationale de la recherche, partenariats entre les établissements et certains médias). Or l’histoire « hors les murs » (du laboratoire) peut être autre chose d’une opération de communication ou de légitimation sociale de la science : elle peut tout simplement faire partie des pratiques ordinaires de l’enquête. Ajoutées à ces obstacles propres au monde universitaire, les multiples incertitudes entourant le projet (allait-il être mis en œuvre ? De quelle autonomie allions-nous disposer ?) n’étaient que peu engageantes.

Mais il y a autre chose. Se lancer dans ce genre de projet suppose aussi d’accepter de caler son pas sur celui des multiples contraintes réglementaires de la médiation de l’histoire, surtout lorsqu’elle est pratiquée dans le cadre de politiques publiques. Cinq années séparent en effet la prise de décision politique (2016) et l’inauguration officielle du Parcours (2021) : c’est avec ce genre de temporalité qu’il faut travailler. Les autres projets dans lesquels je suis investi en tant que commissaire ou coordinateur courent quant à eux sur des années, voire des décennies. Ainsi, le projet « Palais de la Cité » (Centre des monuments nationaux), consistant à réunir la Conciergerie et la Sainte-Chapelle et à retracer l’histoire du premier palais parisien des rois de France, regarde vers les années 2030. L’idée d’un musée Robespierre, lancée par des associations et repris en 2020 par la municipalité arrageoise, a dû de son côté passer après l’ambitieux réaménagement de l’abbaye Saint-Vaast et attend encore son premier comité scientifique.

En comparaison de ces deux exemples, les choses sont finalement allées assez vite pour le Parcours Révolution. Il a évidemment fallu respecter à la lettre les réglementations propres au contrôle des finances publiques (marchés publics), mais aussi participer aux dispositifs de mise en œuvre des politiques publiques (comités de pilotage, ou COPIL, composés d’élus, de conseillers, de techniciens, d’experts, etc), et adapter le mobilier de médiation au code du patrimoine : pendant neuf mois, arrondissement par arrondissement, les architectes des bâtiments de France ont ainsi émis leurs recommandations au sujet de l’implantation précise des panneaux et des clous dans l’espace public parisien. En comparaison, les contraintes éditoriales propres à la rédaction d’un livre individuel ressemblent à une partie de campagne. Mené au nom de l’intérêt général sur des fonds publics, ce projet devait en outre présenter des garanties suffisantes pour que le Parcours ne soit pas approprié par les centres d’intérêt ou les biais personnels de son auteur principal. Même si j’essaie de les questionner, j’ai évidemment les miens. Il n’était pas question qu’ils impriment un point de vue trop marqué sur l’histoire qui allait se raconter dans les rues de Paris : le Parcours Révolution se devait de restituer la diversité, la complexité et les contradictions du passé révolutionnaire.

Au terme d’une série d’échanges, j’ai été contacté pour bâtir l’architecture du parcours, choisir les images et de rédiger la presque totalité des textes. Spécialiste de l’histoire du XIXe siècle, Jean-Claude Caron (professeur émérite à l’Université Clermont-Auvergne) devait quant à lui écrire les parties concernant les héritages postérieurs de la Révolution. Un comité scientifique fut constitué. Il était composé d’historiens, universitaires ou non. Outre Jean-Claude Caron, il y avait Bernard Gainot, maître de conférences honoraire à l’Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, mais aussi Roland Gotlib, ancien enseignant, fin connaisseur des traces parisiennes de la Révolution et compagnon de route de la Société des études robespierristes. S’y trouvaient également des professionnels de la gestion d’établissements culturels et de la médiation scientifique comme Valérie Guillaume et Noémie Giard, respectivement directrice et responsable des publics du Musée Carnavalet-Histoire de Paris, Paul Casanova, alors stagiaire à Paris Musées et un de mes anciens étudiants, ou encore Sylvie Robin, conservatrice en chef des Catacombes de Paris. Le comité s’est régulièrement réuni sous la conduite administrative de Jean-Gabriel de Mons, Chef du Département de l’histoire, de la mémoire et des musées associatifs, sous l’autorité scientifique de Danielle Tartakowsky, directrice du Comité d’histoire de la Ville de Paris. Marie Aynié, secrétaire générale de ce même Comité, historienne de formation, fut quant à elle la principale maîtresse d’œuvre du projet.

La genèse du projet

La promenade urbaine comme outil d’appropriation

Paris n’est pas vraiment une page blanche en termes de patrimoine : c’est une ville-palimpseste, un espace dense, très protégé, traversé de marques du temps, saturé de failles temporelles et d’appropriations mémorielles. Paris est littéralement encombrée de plaques commémoratives, de lutrins, de clous mémoriels et de dispositifs de médiation : que l’on songe, par exemple, aux 767 fameux panneaux « Histoire de Paris », également appelés « pelles » ou « sucettes Starck », installés en 1992. Pour de nombreuses raisons, tous ces dispositifs fonctionnent sur le principe de l’accumulation : ils sont très difficiles à déplacer, à transformer ou à enlever. La Révolution n’est pas en reste : en 1989, la Ville avait posé une quarantaine de plaques commémorant l’événement. À ces dispositifs matériels s’ajoutent de plus en plus de dispositifs immatériels. Ceux-ci tendent leur toile aussi invisible qu’incontrôlable sur la ville, tant les initiatives sont nombreuses et mal référencées : souvent modestes, ces multiples projets témoignent néanmoins d’une véritable compétition pour capter le grand marché du passé. La ville de Paris n’est bien entendu pas non plus une page blanche en termes de travaux publics et d’aménagements. Une des demandes explicites des comités de pilotage était de contribuer à la transversalité des politiques publiques : le Parcours devait s’inscrire non seulement dans les (très nombreux) projets de réaménagements urbains (dont, à l’époque, la place de la Bastille), mais également dans le taillis des nombreux autres parcours touristiques déjà mis en œuvre ou en cours d’élaboration. Participer à ce trop-plein mémoriel me posait d’ailleurs personnellement question, d’autant que le Parcours laisserait derrière lui de « vrais » panneaux, de « vrais » clous au sol : une des fonctions sociales de l’histoire n’est-elle pas, aussi, de rendre l’oubli possible[5] ?

Avant de me lancer, j’ai consulté plusieurs projets. En 1989, lors du Bicentenaire, un parcours avait déjà été proposé, sans se concrétiser physiquement. Il y avait, surtout, Paris révolutionnaire : un site internet d’initiative militante, dont la richesse m’a beaucoup aidé. Alimenté jusqu’en 2019, il propose encore des cartes, des notices et même des parcours tracés à partir de la mémoire des révolutions et des figures révolutionnaires. Dans mes lectures, j’étais marqué par L’Invention de Paris, il n’y a pas de pas perdus, d’Éric Hazan (Le Seuil, 2002) : une déambulation dans laquelle les souvenirs du « Paris rouge », celui des révoltes et des révolutions, semblent à chaque pas suinter des murs de la ville. J’étais surtout très intéressé par l’expérience des Promenades urbaines. Créée dans le sillage des actions menées depuis 1987 par Yves Clerget, responsable de la pédagogie de la ville, ainsi que de l’architecture et du design du centre Pompidou, cette association vise à réunir des promeneurs qui, en présence d’experts, découvrent et échangent mutuellement autour d’un territoire, parcouru et raconté à travers ses différents aspects (urbanisme, architecture, paysage, aménagement, histoire, géographie, usages quotidiens, appropriations artistiques, imaginaires sociaux etc…). C’est de cette expérience de médiation, de transmission et d’éducation populaire que je voulais m’inspirer. Même si ce lien n’a finalement pas été discuté entre nous, la présence active de Noémie Giard, ancienne salariée de l’association et désormais responsable du service des publics au Musée Carnavalet-Histoire de Paris, dans le comité scientifique ancrait le Parcours dans l’espace sensible de la ville, dans son « espace vécu » comme l’a nommé le géographe Armand Frémont.

Plusieurs façons de reprendre contact avec la ville

Redécouvrir la Révolution au ras du sol et le long des murs, reprendre contact avec la ville, en méditant sur les transformations et les héritages du temps et de l’espace, correspondait avec mon envie de rompre avec des lectures ou commémoratives ou trop idéologiquement situées. Même si on la commence avec des idées en tête, la promenade, ce petit voyage, est une exploration phénoménologique, une déambulation dans laquelle on se laisse souvent surprendre : il est temps d’avancer à pas plus prudents et pourquoi pas de se perdre un peu dans le pays de 89, un pays qui n’est plus le nôtre et que l’on arpente pourtant sans prendre garde, comme en terrain conquis. Le Parcours Révolution invite à ce déplacement physique et intellectuel, en partant de l’expérience des traces du passé. Il ne s’agit pourtant pas d’oublier les autres modes d’appropriation de l’histoire : l’appli et le site proposent une rubrique intitulée Pour aller plus loin , dans laquelle il est possible de découvrir une bibliographie sur l’histoire de la Révolution française, une liste d’œuvres de fiction, de podcasts, mais également des sources et des liens vers les archives. Si le Parcours amène les promeneurs-visiteurs à lire, à écouter ou à regarder d’autres types de médiations, ou à revenir aux sources, tant mieux.

Dans sa forme digitale, le Parcours s’inspire en outre d’une série de projets associant techniques numériques et sciences historiques. Une équipe montée autour de l’historienne Isabelle Backouche (EHESS) et à laquelle a également participé la sociologue Sarah Gensburger (CNRS), avait par exemple développé Gens de la Seine, un beau parcours sonore de 19 récits visant à faire découvrir l’histoire de Paris au fil de la Seine et de ses usages passés au XVIIIe siècle : cette manière à la fois scientifique et sensible de comprendre et s’approprier le passé in situ m’avait beaucoup marqué. Les projets associant histoire urbaine et culture digitale se sont multipliés ces dernières années. Ainsi, le spécialiste de musicologie médiévale Frédéric Billiet (Sorbonne Université) a mené une expérience d’archéologie acoustique à Amiens, reconstituant les chants qui ont résonné dans la cathédrale entre le XIIIe et le XVIe siècle, ou, à l’écrit, les paysages sonores des rues de cette même ville au XVIe siècle[6]. De son côté, l’archéo-musicologue Mylène Pardoen (CNRS-Lyon 2) tente de comprendre l’ancien Paris qui bruit en restituant, dans des lieux précis, les paysages sonores du XVIIIe siècle.

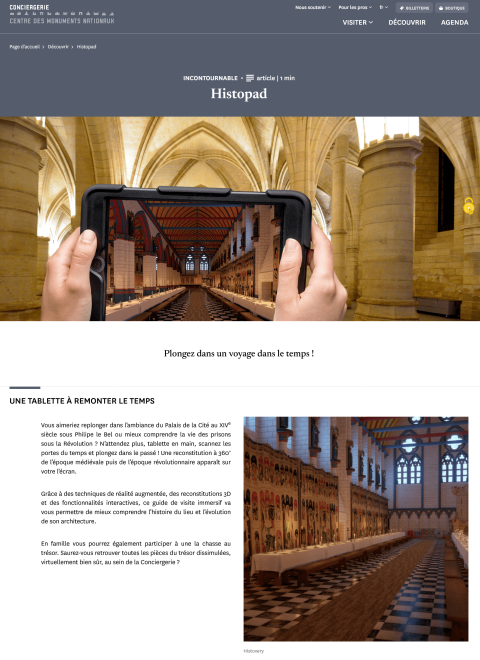

Outils d’investigation, ces dispositifs répondent aussi aux récents changements des pratiques culturelles. En quête d’immersion, des publics de plus en plus nombreux demandent de « sentir » le passé, de faire l’expérience de l’histoire. J’avais moi-même pu le constater dans le cadre du réaménagement du parcours de visite de la Conciergerie, que j’avais contribué à rénover en 2016 : pour remédier à l’effort d’imagination qu’il faut faire dans les espaces vides ou inaccessibles du Palais de Justice, nous avions recouru à des « histopads » (CMN/Histovery). Ces petits écrans aujourd’hui intégrés dans le prix du billet permettent de « voir » une des salles du Tribunal révolutionnaire, les prisons de la Terreur, mais aussi la cellule de Marie-Antoinette. À Paris, en 2016, la société Timescope a mis en place une « borne à remonter le temps » afin de voir la Bastille, sur place, en 1416 et en 1789, juste avant qu’elle ne soit prise puis démolie. Je savais aussi combien ces reconstitutions numériques prennent du temps à mettre au point, à quel point elles sont périssables et dévoreuses d’attention. Si nous envisagions une ou deux reconstitutions, nous étions d’accord sur le fait que l’écran du smartphone devait rester un outil de médiation et non le filtre à travers lequel les promeneurs allaient visiter la ville.

À l’affût du passé

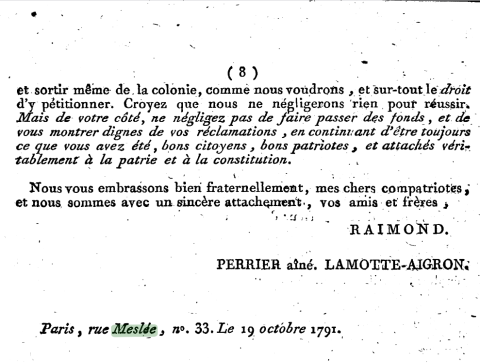

La collecte et la localisation des données d’archives réalisée pour le Parcours s’inscrivait, enfin, dans la vague des grands projets d’humanités digitales interdisciplinaires, consistant à territorialiser la recherche. L’impressionnant consortium Projets Time Machine vise par exemple à rassembler, à publier et à visualiser l’ensemble des données géohistoriques collectées par les chercheurs sur des territoires précis (voir par exemple Paris, de parcelles en pixels,Presses universitaires de Vincennes, 2013), afin de contribuer à une meilleure connaissance de ces territoires, mais également à nourrir les divers usages dont ils font l’objet (politiques d’aménagement, pratiques citoyennes ou plus généralement sociales, etc…). De fait, il a fallu rassembler des données spatiales à la fois issues de la riche bibliographie sur l’histoire de Paris pendant la Révolution française (les différents volumes de l’Atlas de la Révolution française, publiés entre 1987 et 2000, ont été particulièrement utiles) mais également des archives manuscrites ou imprimées, notamment lorsqu’il fallait retrouver, par exemple, l’adresse d’anonymes ou le lieu précis de certains événements.

Je n’étais finalement moi-même pas habitué à ce travail de précision, qui m’obligeait presque à être capable de reconstituer les faits au mètre près. Nous n’avons pas été formés à l’histoire comme nos aînés : jeune enseignant, j’étais convaincu de la supériorité de la réflexion sur la narration, avant que les réalités de l’appropriation scolaire de l’histoire ne me fassent reconsidérer ces fausses certitudes. Au regard de nos méthodes scientifiques, qui donnent la priorité aux questionnements et à ce qu’on appelait l’« histoire-problème », la démarche érudite, compréhensive, n’était-elle pas susceptible de rappeler l’histoire « descriptive », confinant à l’événementiel, au pittoresque, voire au goût pour la couleur locale ? Ce serait oublier que les rues, les maisons et les places sont davantage qu’un décor : comme j’avais essayé de le montrer dans ma thèse dédiée à l’assassinat de Marat, elles sont la matière organique et agissante des situations historiques[7].

La connaissance des lieux aide à la compréhension des événements. L’espace est un excellent support pour faire sentir la densité de la sociabilité révolutionnaire autour du café Procope, ou bien pour raconter le déroulé précis de l’assassinat de Marat (« Cour du Commerce Saint-André » et « L’assassinat de Marat », cour du Commerce Saint-André et rue de l’École de Médecine, 6e arrt). Mais cette attention ne vise pas obligatoirement au pittoresque, ni à la reconstitution : il ne s’agit pas, en se rendant sur place, de jouer au médium. Les murs ne parlent pas tout seuls. Les pratiques de transmission de l’histoire nous montrent que le passé ne s’imprègne pas en nous grâce à la magie du « génie des lieux », comme l’écrivait le républicain Jules Michelet, qui, en exil à Nantes au début du Second Empire, disait y ressentir les vibrations du passé révolutionnaire et des guerres de l’Ouest. Pourtant, ce que Michelet peut nous léguer, c’est l’attention à l’empathie, à la connaissance sensible : en se promenant dans la ville, il s’agit de partir à l’affût du passé. Un passé qui nous a, depuis longtemps, échappé, sans que nous nous en apercevions. Aller sur les lieux actuels, c’est faire, au fond, l’expérience de cette distance.

Comprendre la Révolution aujourd’hui, c’est se défaire d’un devoir de loyauté et presque de mémoire, même s’il ne portait pas ce nom, que les édiles républicains et bien des historiens des siècles passés nourrissaient envers 89. À commencer par le même Michelet, qui souhaitait que l’histoire soit une « résurrection de la vie intégrale, non pas dans ses surfaces, mais dans ses organismes intérieurs et profonds »[8]. L’histoire de la Révolution française a de fait longtemps été portée par un « régime reconstitutif de la conscience historique », penchant vers la présentification du passé[9]. Reprendre contact avec l’histoire de la Révolution consiste à remettre un peu de distance. Nous ne sommes pas les contemporains de Robespierre, pour paraphraser l’historienne Nicolas Loraux[10]. Le public d’aujourd’hui n’est pas celui du Bicentenaire de 1989. Il est devenu bien plus étranger à l’histoire de la Révolution française, et même à celle des révolutions tout court.

La question du public

Mais de quel public parle-t-on, au juste ? Comme le savent bien mieux que nous les éditrices et éditeurs, et plus généralement toutes celles et ceux qui travaillent dans la médiation culturelle, nous écrivons trop souvent sans bien connaître le public auquel nous nous adressons. Des catégories très imprécises surgissent lorsqu’il s’agit d’élargir l’audience : on convoque alors le « grand public », ou le « grand public éclairé ». Les praticiens de la médiation ou de l’histoire publique savent pourtant combien la connaissance des destinataires et des divers modes d’appropriation de leur travail est un préalable au travail de transmission.

La commande de la Ville de Paris était, sur ce point, assez claire, et néanmoins complexe à satisfaire, puisqu’il s’agissait de viser les touristes, étrangers ou non, les gens de passage, mais aussi les Parisiennes et Parisiens, qu’ils soient, amateurs d’histoire, de la Révolution française ou simplement intéressés par le patrimoine en général, de l’érudit au néophyte. Le spectre était maximal, évidemment bien trop large pour être atteint. L’une des pistes proposées à l’issue du premier comité de pilotage visait à « faire le lien entre ce passé révolutionnaire et le monde présent ». Cette demande ne m’étonnait pas. L’actualisation du passé est le procédé le plus facile pour « attraper » le public et capter l’attention. De telles attentes n’étaient, de mon point de vue, pourtant pas absolument incompatibles avec la démarche historienne. Réfléchir sur l’historicité de la position à partir de laquelle on écrit, installer une tension contrôlée entre le passé et le présent, passer par l’anachronisme contrôlé pour expliquer, font partie des territoires que nous avons récemment gagné au sein de la méthode historienne, en partie grâce aux recherches en didactique de l’histoire. Mais l’histoire doit aussi généralement résister aux rapprochements faciles et, toujours, aux emballements sans lendemain de l’actualité. Sauf si elle fait l’objet d’une démarche spécifique et explicite, la mise en tension du passé avec le présent entre en conflit avec d’autres procédés de connaissance, fondés sur le déplacement et la distanciation : eux seuls évitent d’écraser la foisonnante étrangeté du passé sous la familiarité du présent. Or nous sommes précisément au moment où nous pouvons faire ce pas de côté : depuis une trentaine d’années, nous sommes entrés dans une nouvelle phase du rapport à l’événement.

La Révolution française présente à ce sujet un problème spécifique, récemment mis en évidence par une série d’enquêtes sur les imaginaires scolaires. Cet événement fonctionne en effet comme une véritable « machine à fantasmes » (Jean-Clément Martin, La machine à fantasme. Relire l’histoire de la Révolution française, Vendémiaire, 2012). Dans l’espace mémoriel, elle agit comme un gigantesque trou noir : sa puissante matière aimante les imaginaires les plus fous. Une fois compactés, sédimentés, ils adhèrent à l’événement comme une croûte épaisse qui serait dotée de la capacité à se régénérer dès qu’elle ferait l’objet d’agressions extérieures. Ainsi, malgré le temps qui passe, malgré l’école et le travail des historiens, les images qui nous proviennent de la Révolution française sont étonnamment stables, dominées par la Bastille, Louis XVI, Marie-Antoinette, la Terreur, la guillotine, les sans-culottes, les bonnets phrygiens et le sang. Face à ces clichés, l’histoire semble bien fragile. Il faut donc partir d’eux.

Jouer avec les scènes attendues, quitte à se jouer de leur autorité, fait partie des enjeux de la médiation culturelle. Le choix du pictogramme emblématique du Parcours est l’illustration des arbitrages qu’il faut constamment faire, entre la nécessité d’ancrer le récit sur les imaginaires collectifs et l’envie de les dépoussiérer. Certes convenu, le symbole le plus reconnaissable de la Révolution française n’est-il pas pourtant le bonnet phrygien et la cocarde ? Nous les avons donc choisis, tout en demandant dans l’appel d’offres que le design évite le folklore. La typographie était tout aussi chargée d’enjeux : il fallait qu’elle soit lisible et qu’elle suggère le tracé non linéaire du parcours. Mêmes questionnements, mêmes débats au moment de choisir la voix qui allait sonoriser les textes. Dans l’optique de féminiser la médiation de l’histoire, nous avons choisi une voix féminine. Mais il n’était pas question de renforcer les stéréotypes sexistes déjà diffusés par les assistants vocaux numériques qui associent « naturellement » le genre féminin à la fonction d’aide et de soin. Nous avons choisi le timbre le plus singulier, le plus personnel et « incarné », moins doux, rassurant, en un mot moins maternel, que les autres qui nous étaient proposés par le prestataire.

Jouer avec les imaginaires

Les récents écrits sur l’histoire des émotions et des sensibilités, les expérimentations pédagogiques, artistiques et scientifiques fondées sur l’expérience sensible, m’incitaient à faire de l’histoire comme on tente une expérience, pour paraphraser John Dewey (Art as Experience, Minton, Balch & Company, 1934). Une expérience qui peut passer par les textes scientifiques qui, du point de vue de la science, font foi, mais pas seulement. Se rendre sur les lieux où Olympe de Gouges s’est fait arrêter, près du Palais de Justice, imaginer les exécutions publiques, les pendaisons ou les scènes de joie sur la place de l’Hôtel de Ville, déambuler sur l’esplanade du Champ de Mars en lisant ou en entendant le récit de la Fête de la Fédération (14 juillet 1790) puis celui de la fusillade du 17 juillet 1791, se promener le long des Tuileries en pensant au décret sur l’abolition de l’esclavage, voté en 1794 dans l’ancien château des rois de France, ou à la journée du 10 août 1792, mobilise des émotions très différentes qui, dans leur diversité et parfois dans leur simultanéité, permettent d’accéder, parce que le lieu permet d’éprouver la trace sensible du passé, à une dimension caractéristique de l’expérience révolutionnaire : la coexistence d’émotions très contrastées dans des séquences très rapprochées et parfois presque au même instant.

La place de l’Hôtel de Ville, la Bastille, le Champ de Mars, le Palais Royal, portent la trace de grandes joies, mais aussi de colères, de peurs et de profondes tristesses, ressenties pendant la Révolution française. Les textes, les sons et les images du Parcours sont là pour tenter de rendre compte de ces passés sensibles, qu’il est aujourd’hui difficile d’expliquer sur place sans médiation adaptée.

Car il s’agit surtout d’expliquer. Comme le montre Nicolas Offenstadt dans son usage historien de la pratique de l’Urbex (Urbex. Le phénomène de l’exploration urbaine décrypté, Albin Michel, 2022), l’émotion et l’approche esthétique ne sont non seulement pas incompatibles avec la démarche scientifique, elles sont des portes d’entrée pour une meilleure compréhension du passé. Elles permettent de ressentir la profonde différence qui nous sépare de ces femmes et de ces hommes, de ces enfants aussi, dont la sensibilité était aux prises d’un événement auxquels nous sommes, par ailleurs, devenus moins sensibles qu’auparavant. L’histoire s’imagine, s’écrit aussi via les affects, les émotions : l’historien Gosselin Lenôtre, auteur de la « petite histoire », avait parfaitement saisi l’importance de la représentation physique des lieux pour transmettre la « grande histoire » au plus grand nombre. Si les tomes de son Sous le bonnet rouge ont connu un tel succès, c’est en particulier parce que l’histoire s’y présente comme une suite de croquis, de portraits, de « tableaux sensibles », tracés avec l’empreinte impliquante de la couleur locale. C’est en partie en raison de ce choix que la grande « bataille du public » dont l’histoire de la Révolution française fit l’objet au XXe siècle fut en partie perdue par les universitaires.

Tenir notre place, sans illusion démesurée sur ce que peut l’histoire, implique d’aller sur ces terrains. C’est, au fond, une des ambitions du Parcours Révolution : si l’histoire de la Révolution française est bien moins vive qu’auparavant, quelques questions, comme celle de la Terreur, restent sensibles. Nombreux sont ceux qui, par ailleurs, Puy du Fou en tête, fabriquent du faux à partir de cette histoire – et en font un usage problématique, voire l’outil d’un « combat culturel » nourrissant les mouvements identitaires et nationalistes. L’histoire de la Révolution française est une histoire commune, qui nous appartient à toutes et à tous. En restituer l’héritage aussi précieux que contrasté avec honnêteté et réflexivité, partager le plus largement possible non seulement les « résultats », mais les questionnements de la recherche, est aujourd’hui une activité d’utilité publique. Ce n’est pas vraiment le moment de refuser de jouer.

… à suivre dans un prochain épisode [NDLR].

—

[1] Marie-Claire Lavabre, Le fil rouge. Sociologie de la mémoire communiste, Presses de Sciences-Po, 1994.

[2] Sarah Gensburger, Mathilde de Saint-Léger, « Quelle action municipale en matière de mémoire ? L’exemple de la Ville de Paris », dans Michèle Baussant, Marina Chauliac, Sarah Gensburger et Nancy Venel (dir.), Les terrains de la mémoire. Approches croisées à l’échelle locale, Presses universitaires de Paris-Nanterre, 2018, p.75-93.

[3] Sarah Gensburger, Sandrine Lefranc, À quoi servent les politiques de mémoire ?, Presses de Sciences-Po, 2017 ; Paul Veyne, « Lisibilité des images, propagande et apparat monarchique dans l’Empire romain », Revue historique, 621, p. 2.

[4] Laurence De Cock, Mathilde Larrère et Guillaume Mazeau, L’histoire comme émancipation, Agone, 2019 ; Guillaume Mazeau, Histoire, Anamosa, 2020.

[5] Henry Rousso, Face au passé. Essais sur la mémoire contemporaine, Belin, 2016.

[6] Frédéric Billiet, « Entendre les paysages sonores du Moyen Âge et de la Renaissance : L’approche musicologique », dans Laurent Hablot et Laurent Vissière (dir.), Les paysages sonores : Du Moyen Âge à la Renaissance, PUR, 2016, p. 19-41.

[7] Guillaume Mazeau, Le Bain de l’histoire, Champ Vallon, 2009, « Les espaces de l’attentat », p. 54 et suiv.

[8] Jules Michelet, Histoire de France, Tome Premier, Paris, Flammarion, 1869, p. IV.

[9] Guillaume Mazeau, « Revivre ou déjouer le passé ? Reprendre l’histoire de la Révolution française », Sociétés & Représentations, 47/1, 2019, p. 27-38.

[10] Nicole Loraux, « Thucydide n’est pas notre collègue », Quaderni di Storia, 12, 1980, p. 55-81.