Entretien avec Sophie Zénon : dialogues avec les morts

Sophie Zénon, artiste photographe, créé entre 2015 et 2017 un cycle dédié à son histoire familiale, intimement liée à celle de l'immigration italienne en France pendant l'entre-deux guerres. Pour Entre-Temps, elle revient en deux temps sur l'inscription de ce cycle dans son oeuvre qui, depuis plus de vingt ans, travaille à rendre visible notre rapport intime et collectif au passé. Dans ce premier épisode, elle revient sur le dialogue instauré, par le travail de la photographie, avec les morts.

Entre-Temps : Peut-on revenir pour commencer sur la genèse du cycle ? D’où vient l’idée de ce projet et comment le situer par rapport à votre travail de photographe de manière plus générale ?

Sophie Zénon : Ce cycle familial en trois épisodes a été commencé en août 2015, deux ans après la perte de mon père (1926-2013) en décembre 2013. Il s’est construit progressivement : les deux premiers volets, celui consacré à la jeunesse de mon père Alexandre dans les Vosges (L’homme-paysage, 2015), puis à celle de ma grand-mère Maria (Dans le miroir des rizières, 2016) dans les rizières du Piémont italien, étaient clairs. Je voulais intégrer la Normandie dans ce cycle, ma région natale. Je ne savais pas encore comment. Le décès de ma mère en janvier 2017, suivi de la vente de notre maison familiale a été prétexte à un nouveau volet (Enfance, 2017).

E-T : Le cycle n’était donc pas pensé d’emblée comme un triptyque ?

SZ : Non, au départ je n’avais pas même l’idée du nombre de volets. Je savais seulement que c’était une nécessité impérieuse d’entreprendre un travail à ce moment précis. La mort de mon père m’a profondément affectée et a vivement relancé mon questionnement sur mon histoire familiale. Il fallait que je transforme cette perte, sans savoir encore comment.

Le cycle arrive après une année 2014 particulièrement productive : en raison de mes travaux sur la mémoire et sur les archives, des musées me proposent régulièrement de m’emparer de leurs collections et les revisiter. En 2014, j’ai eu deux cartes blanches, avec le musée d’histoire d’Étampes, puis avec le Musée de la Poste, qui ont fait l’objet d’expositions importantes (Miroir et Simulacres, Le Corps à vif).

Début 2015, j’ai décidé de faire une pause pour réfléchir aux nouvelles orientations de mon travail personnel. C’est à ce moment qu’ont commencé les vagues de migrants venus de Syrie. Quelque chose s’est entrechoqué entre cet événement et la mort de mon père en décembre 2013. Cet événement a réactivé – toutes proportions gardées – l’histoire de mes parents et grands-parents, arrivés en France pendant l’entre-deux guerres, dans un contexte politique et social sensible et loin d’être accueillant. Ma sœur et moi avons passé notre vie à interroger mon père sur notre histoire familiale et sur cette migration. Nous nous sommes toujours confronté à son silence, à celui de mes parents, de mes grands-parents. Ce silence, ce manque ont été le moteur du travail, l’étincelle en a été cette actualité brûlante. Je suis toujours aujourd’hui particulièrement bouleversée par les centaine de morts aux frontières, sans nom car sans papier d’identité. Ce projet arrivait aussi à un point tout à fait juste par rapport aux travaux personnels précédents.

E-T : Des travaux où il était question, déjà, du rapport aux morts.

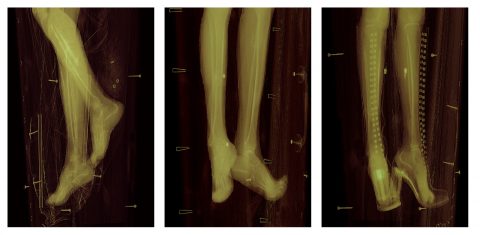

SZ : Oui. Ce cycle fait suite à un autre sur la représentation du corps après la mort en Occident, intitulé In Case We Die, mené avec une approche frontale, au contact direct des corps, de 2008 à 2011. Des photographies – d’inconnus majoritairement – sur Les momies de Palerme (2008), sur les squelettes peints à fresque et aux crânes enchâssés dans le mur des Catacombes de San Gaudioso de Naples (2010), mais également une série de photographies réalisées dans des morgues (La Disparition, La Danse, 2011), sur le corps à partir de radiographies en constituent l’articulation. Le corps mort y est représenté sans filtre. Cet essai sur la mort est le prolongement naturel de mes recherches en histoire contemporaine : mes études portaient sur les comportements face à la mort aux XIXe et XXe siècles à l’université de Rouen et à l’EPHE. Elles m’ont nourrie et me nourrissent encore dans ma pratique artistique.

Momies de Palerme, 2008. Photographies 120 x 80 cm © S. Zénon

In Case We Die prend sa source dans une tradition à la fois picturale, notamment celle de la peinture chrétienne qui a excellé dans la figuration de l’exacerbation de la douleur, et photographique, celle des portraits post-mortem. La photo est née avec les premiers daguerréotypes d’enfants morts, photographiés dans une posture semblable au sommeil, et souvent entourés de leurs parents vivants. Il y a eu un véritable engouement pour la photographie post-mortem, d’abord parce que la mort était familière, du fait, entre autre, d’une mortalité infantile très importante. Il n’y avait pas cette peur, cette révulsion qu’on a aujourd’hui face à un cadavre. In Case We Die est en quelque sorte un premier pas pour interroger la distance qui s’est accrue au cours des siècles entre ces œuvres représentant un corps mort et nous. Pour moi cette attitude est intimement lié à un comportement face aux morts – et donc à la mort qui, dans nos sociétés, est occultée, même si les morts de la COVID, et avant du SIDA, nous ont ramené de manière directe à la problématique de la mort.

E-T : Dans le cycle sur la famille, il est cette fois question de vos propres fantômes.

SZ : Oui. Ce cycle inaugure un nouveau souffle dans mon travail personnel. Il aborde mon histoire familiale, intimement liée à celle de l’immigration italienne en France pendant l’entre-deux guerres. Il est un essai visuel interrogeant plus globalement les notions d’héritage, d’identité, d’exil, de la perte des lieux où l’on est né, où l’on a vécu.

Mon travail se nourrit toujours de traumatismes : la guerre, la perte d’êtres chers, etc. Ce sont toujours les mêmes questions métaphysiques que je me pose : la mémoire et l’oubli, la perte et l’absence, mais on sein d’une réflexion plus large sur la place que nous accordons à la mort et aux morts, aux liens que nous instaurons entre eux. Dans les années 80, les travaux d’historiens et d’anthropologues sur la mort et notre rapport aux morts, tels que ceux d’Edgar Morin, Philippe Ariès, Louis-Vincent Thomas, Michel Vovelle m’ont éclairée[1]. Mais aussi aujourd’hui ceux de philosophe comme ceux Georges Didi-Hubermann sur la mémoire et l’oubli[2] (2).

C’est un sujet délicat, compliqué à montrer car la mort fait peur. Il est difficile dans notre société sans cesse en quête de nouvelles formes de spiritualité de faire comprendre que l’intérêt porté aux morts n’est pas forcément lié à une forme de mysticisme, ni à une tendance à la morbidité. L’intérêt que l’on porte à ce sujet montre autant, si ce n’est plus, des vivants que des morts, et c’est ce qui me passionne. Le défi en tant qu’artiste est de trouver une forme pour écrire cette histoire. C’est d’autant plus un défi pour moi, utilisant la photographie comme medium car c’est à l’ontologie même de la photo que je touche. Comment ne pas être redondante ? Comment à chaque fois trouver une forme plastique pour parler sans être répétitive dans le fait même de photographier la mort ? C’est très stimulant.

E-T : Parler des morts, c’est en fait parler des vivants ?

SZ : Oui, absolument ! Je ne crois pas du tout aux fantômes : ce qui m’intéresse c’est de savoir pourquoi on les invente et ne devient pas fantôme qui veut. Montrer l’utilité du fantôme, mais aussi que les morts sont agissants. J’ai toujours détestée l’expression « faire son deuil ». Puisque le mort n’existe plus, on devrait s’en débarrasser ! Mais se débarrasser de ses morts rendrait-il plus heureux ?

Dans un récent ouvrage, la philosophe Vinciane Despret écrit que le fait d’écarter les morts de notre vie est un phénomène historiquement récent et minoritaire dans le monde. Pour elle, les morts font partie de notre univers, et c’est même bien plus. Elle montre la capacité des morts et des vivants à inventer des relations entre eux. Ces relations font que les morts prennent une nouvelle existence, qui est tout autre. « Se souvenir, écrit-elle, n’est pas un simple acte de mémoire, on le sait. C’est un acte de création. C’est fabuler, légender, mais surtout fabriquer. C’est-à-dire instaurer. […] reconnecter, des morts, certes, mais aussi des récits, des histoires qui les portent, qui se situent à partir d’eux, pour se laisser envoyer ailleurs, vers d’autres narrations qui re-suscitent » et qui elles-mêmes demandent à être « re-suscitées » »[3]. Sa pensée me guide dans la manière dont j’aborde l’histoire familiale : ma démarche ne consiste pas à me souvenir de mon père, de ma grand-mère, l’idée est plutôt d’instaurer des liens avec eux qui vont m’enrichir Il n’y a rien d’ésotérique, juste une capacité à inventer une histoire avec eux. C’est très fertile car il n’y a ni pathos, ni tristesse. C’est le début d’un dialogue, d’une autre construction. Cela est vrai de mon travail sur la famille, comme celui sur les soldats de la Première Guerre mondiale ou sur les momies de Palerme. C’est le fil rouge de mon travail, avec, en arrière-plan, notre rapport aux morts, à la mort, et comment le construire avec le médium photographique.

E-T : En 2015, vous décidez donc d’instaurer cette relation avec « vos » défunts.

SZ : Cette exploration d’un « dialogue » avec les morts a déjà commencé avec In Case We Die et bien avant encore, lorsque j’ai travaillé sur le chamanisme en Mongolie et Sibérie. Mes études d’histoire portaient sur les comportements face à la mort, en Occident, un domaine de recherche que j’ai appliqué aux domaines mongols et sibériens lors de mes études à l’EPHE sous la direction de l’anthropologue Roberte Hamayon. L’expérience du terrain au contact des chamans m’a fait découvrir leur capacité à ré-enchanter leurs liens avec les morts. Ces voyages en Mongolie et Sibérie furent une vraie expérience de vie. Je dis souvent qu’ils m’ont fait naître photographe. C’est au contact des chamans que j’ai compris que ce ne sont pas des morts dont on parle, mais bien des vivants et de leur capacité à dépasser et à se nourrir de leur propre histoire.

Haïkus mongols, 1996-2004. © S. Zénon

Haïkus mongols, 1996-2004. © S. Zénon

Il y eut plusieurs voyages en Mongolie de 1996 à 2009, puis le cycle In Case We Die de 2008-2011, et de 2015 à 2017 le cycle familial. De 1996 à aujourd’hui, c’est toujours le même fil qui me guide et que je tire, avec des dispositifs différents. À travers le choix de ces sujets, je pense fondamentalement que c’est moi-même que cherche à exposer, à rendre vulnérable, afin d’ausculter ma propre psychologie, mon propre rapport à la perte. Dans cette optique, il n’est finalement pas étonnant que je me mette en scène dans les deux derniers volets du cycle familial.

—

[1] Philippe Ariès, Essais sur l’histoire de la mort en Occident : du Moyen Âge à nos jours, Seuil, 1975 ; Id., L’Homme devant la mort, Seuil, 1977 ; Edgar Morin, L’Homme et la Mort, Éditions Corrêa, 1948, réed. Le Seuil, 1976 ; Michel Vovelle, Mourir autrefois, Gallimard / Julliard, 1974 ; rééd. Folio, 1990 ; Id., La Mort et l’Occident de 1300 à nos jours, Gallimard, 1983 ; réed. 2001 et Louis-Vincent Thomas, Anthropologie de la mort, Payot, 1975.

[2] Georges Didi Hubermann, Pour commencer encore, dialogue avec Philippe Roux, Argol, « Les Singuliers », 2019 ; Phasmes. Essais sur l’apparition, Minuit, 1998 ; Phalènes. Essais sur l’apparition, vol. 2, Minuit, 2013 ; Images malgré tout, Minuit, 2004 ; L’Image survivante, Minuit, 2002 et Écorces, Minuit, 2011.

[3] Vinciane Despret, Au bonheur des morts, Paris, La Découverte/ Les Empêcheurs de penser en rond, 2015, p. 80-81.