« Faire taire le passé » en 2025. Le comte d'Artois, futur Charles X, et Haïti dans les musées d'art français

En 2025, deux expositions consacrées au comte d'Artois, futur Charles X, ont marqué les historiennes de l'art Meredith Martin et Hannah Williams. Marqué, ou plutôt heurté. Au coeur de leur étonnement se loge le silence pesant sur les activités coloniales du frère de Louis XVI, alors même que les commémorations françaises du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti se montraient enfin attentives à l'humiliation imposée par Charles X à la jeune république. Une dissonance mémorielle qu'elles explorent pour Entre-Temps.

Se souvenir de la dette d’Haïti

L’année 2025 a marqué un sombre bicentenaire dans l’histoire de France. Le 17 avril 1825, le roi Charles X (r. 1824-1830), anciennement comte d’Artois, signait le décret qui allait accorder l’indépendance à Haïti, non sans un énorme coût : le paiement d’une indemnité faramineuse de 150 millions de francs à ses anciens colonisateurs français. Le fardeau financier écrasant que la France a imposé à Haïti, désormais connu sous le nom de « double dette », a plongé la jeune nation dans une dépendance économique paralysante qui a freiné sa croissance et entraîné des répercussions dévastatrices dont on mesure encore les effets dans la crise que traverse Haïti aujourd’hui.

Deux siècles après qu’Haïti a été contrainte de payer pour sa liberté, la mémoire de cet accord forcé a résonné en France et a été reconnue en certaines occasions, mais pas partout. Le 17 avril 2025, deux cents ans exactement après le décret de Charles X, le président Emmanuel Macron a annoncé la création d’une commission mixte d’historien·nes français·es et haïtien·nes chargée d’étudier l’impact des indemnités et de formuler des recommandations pour « un avenir plus apaisé » (même si le sens précis de cette expression reste à définir). Le même mois, des chercheurs de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ont organisé un colloque sur Les indemnités de 1825, suivi d’un autre, en juin, au Collège de France, intitulé Haïti, 1825 : de l’indépendance à la dette. Ces événements ont été accompagnés d’un numéro spécial de la revue L’Histoire et d’autres publications en France, en Haïti et dans le monde entier, ainsi que d’un documentaire diffusé sur France TV intitulé Haïti : la rançon de la liberté. L’année 2025 a aussi vu paraître – enfin – la première traduction française de Silencing the Past de Michel-Rolph Trouillot – Faire taire le passé, Lux Éditeur – ouvrage majeur publié en 1995, qui dénonce les effacements historiographiques de la révolution haïtienne.

Des artistes contemporains et des musées d’histoire, notamment ceux des villes portuaires françaises historiquement liées à la traite négrière, ont également proposé des réflexions et des installations éclairantes sur Haïti et les indemnités. Le musée d’Aquitaine à Bordeaux, par exemple, a consacré un petit espace au sein du nouveau parcours de sa collection permanente à la question de la dette haïtienne, tandis que la ville de La Rochelle a accueilli l’exposition Echoes of a Ransom / Debt (Échos d’une rançon / dette), organisée par l’artiste haïtien Mildor Chevalier. Au Palais de Tokyo, centre d’art contemporain parisien, l’artiste Raphaël Barontini a proposé une réinterprétation historique de ces événements dans Somewhere in the Night, the People Dance. Cette spectaculaire évocation de la cour d’Henri Christophe, premier roi d’Haïti, comprenait des représentations/portraits de révolutionnaires haïtiens et d’autres combattants noirs pour la liberté dans les Caraïbes qui avaient déjà été installé·es au Panthéon en parallèle de Oser la liberté (2023-2024), une importante exposition sur ce sujet organisée par Florence Alexis et Jean-Marie Théodat en collaboration avec la Fondation pour la mémoire de l’esclavage (FME) et le Centre des monuments nationaux (CMN).

Pourtant, dans la plupart des musées d’art publics et des monuments nationaux français, en particulier en région parisienne, le bicentenaire de l’indemnité s’est déroulé dans un silence frappant – et à bien des égards frustrant –, tranchant nettement avec ces autres événements et publications. Comme l’a fait valoir Trouillot dans Silencing the Past, tous les récits historiques sont façonnés par « a bundle of silences » (un ensemble de silences), et dans les musées d’art en 2025, ces silences étaient palpables. Rares étaient ceux qui semblaient disposés à se joindre au débat national élargi sur la double dette d’Haïti et ses liens avec l’esclavage, le colonialisme et leur héritage.

Exposer et dissimuler Charles X

Deux expositions que nous avons visitées en 2025 ont mis en lumière, de façon profonde et troublante, l’ampleur de cette absence. Toutes deux étaient consacrées à Charles X et à son identité précédente de comte d’Artois : Le Dernier Sacre aux Gobelins/Mobilier national (11 avril-20 juillet 2025) ; et Le comte d’Artois, prince et mécène. La jeunesse du dernier roi de France au château de Maisons (14 novembre 2025-2 mars 2026) [« dernier roi » puisqu’en 1830, Louis-Philippe prend le titre de roi des Français, ndlr.]. Étant donné le rôle déterminant du roi Charles X, qui a promulgué et fait appliquer la double dette d’Haïti, et compte tenu de ses implications coloniales avant 1789 en tant que comte d’Artois – notamment ses tentatives d’établir une raffinerie du sucre brut expédié depuis Haïti (Saint-Domingue), ainsi que sa possession de serviteurs noirs, probablement réduits en esclavage – nous nous attendions à ce que ces deux expositions participent au débat public sur l’histoire commune de la France et d’Haïti. Or, dans les deux cas, nous avons été surprises et déçues de ne constater aucun engagement de la sorte, pas même alors que nous étions en 2025, année censée être celle de la reconnaissance et de la mémoire.

Ne rien trouver dans les deux lieux où nous nous attendions à y rencontrer ne serait-ce qu’un écho a rendu le silence plus assourdissant que jamais. Ce sentiment a été accentué par le fait que nos visites de ces expositions coïncidaient avec les manifestations qui non seulement abordaient sans détour l’héritage de l’esclavage français, mais s’efforçaient également de renverser la tendance dans la manière dont la France assume son passé colonial.

Un après-midi de juin 2025, nous avons visité Le Dernier Sacre après avoir assisté au colloque Haïti, 1825, à quelques pas des Gobelins, au Collège de France. Marquant un bicentenaire d’une toute autre nature – le couronnement fastueux de Charles X, qui eut lieu un peu plus d’un mois après le décret d’indemnisation –, l’exposition des Gobelins se concentrait sur la riche culture matérielle de ce sacre et sur le rôle des manufactures royales dans la glorification et l’historicisation de la Restauration bourbonienne. Dès l’entrée de l’exposition, visiteurs et visiteuses se trouvaient plongé·es dans des reconstitutions somptueuses du couronnement de Charles X, avec des tableaux théâtraux mettant en valeur le savoir-faire artistique derrière le décor, les vêtements et les accessoires de l’événement. Aussi éclairante que fût cette exposition pour comprendre la production matérielle complexe d’une cérémonie de la Restauration, le fait que l’on commémore le bicentenaire de deux événements de 1825 aussi opposés – le dernier sacre de l’histoire de France et la double dette d’Haïti – rendait, en 2025, le ton célébratoire des Gobelins quelque peu déplacé, voire franchement dérangeant.

Après une matinée consacrée aux indemnités de 1825 et à leur impact catastrophique sur la société haïtienne, le choc provoqué par un après-midi célébrant sans aucune réserve la somptueuse richesse du couronnement de Charles X était difficile à encaisser. Les occasions de mettre en évidence les liens entre ces deux événements (l’ordonnance et le sacre) étaient pourtant nombreuses. L’exposition présentait, par exemple, un « arbre généalogique » didactique de la maison du roi de Charles X, qui comprenait les noms de familles illustres (Polignac, La Rochefoucauld, Talleyrand) dont les membres avaient soit possédé des plantations à Saint-Domingue, soit profité du commerce colonial, soit reçu une partie des indemnités. Rien de tout cela n’était mentionné, pas plus que le fait que bon nombre des matériaux associés aux objets exposés – tels que l’acajou (pour l’ameublement royal), le tabac (pour les tabatières souvenirs) et le sucre (pour les banquets festifs) – étaient des matières précieuses produites grâce au travail des personnes réduites en esclavage pendant la période coloniale en Haïti, qui avaient transformé la France métropolitaine et alimenté sa richesse.

Certes, nous n’espérions pas qu’une exposition sur le sacre de Charles X se transforme en une exposition sur la double dette. Mais nous nous attendions à ce qu’elle complique le récit autour du dernier roi de France, qu’elle reconnaisse plutôt qu’elle n’ignore le passé colonial de la France (qui, pour Charles X, inclut aussi l’ordre donné d’envahir l’Algérie avant son abdication en 1830), et qu’elle s’aligne davantage sur l’effervescence du débat public français en 2025, au lieu de s’enfermer dans un silence désormais dépassé.

Lors d’un week-end hivernal plus récent, en décembre 2025, nous sommes allées voir l’exposition sur le comte d’Artois au château de Maisons, peu de temps avant d’assister à une conférence de la FME à la Bibliothèque nationale de France. L’exposition de Maisons, organisée conjointement par le château de Versailles et le CMN, se concentre, comme son titre complet l’indique, sur la « jeunesse » de Charles X en tant que comte d’Artois : sa carrière militaire ratée, son prodigieux mécénat artistique et architectural et sa collection d’objets scientifiques et ethnographiques provenant d’Asie, d’Afrique et des Amériques.

Là encore, cette exposition offrait de multiples occasions de complexifier le récit sur Charles X, puisque chacun des aspects abordés était étroitement lié aux activités coloniales de la France. La campagne menée par le comte pour s’emparer de Gibraltar face aux Britanniques, par exemple, visait en partie à faciliter le commerce avec les Amériques, tandis que de nombreux objets de son cabinet de curiosités provenaient des territoires colonisés et avaient été importés en France à bord de navires négriers. Son plus proche ami et conseiller en matière d’art, le comte de Vaudreuil, était né dans la colonie de Saint-Domingue, où son père était gouverneur. Vaudreuil avait constitué une extraordinaire collection d’œuvres d’art grâce aux profits tirés des plantations sucrières de sa famille ; et lui et Artois appartenaient au réseau colonial de l’Ancien Régime qui spéculait sur les plantations de Saint-Domingue, l’immobilier parisien, le marché de l’art et la traite négrière. Des années plus tard, Artois se souvenait avec affection de Vaudreuil et de sa famille, et les héritiers de son ami perçurent une somme d’argent considérable au titre des indemnités de 1825. La vie du comte d’Artois ne se laisse pas clairement découper en une « jeunesse » d’avant la Révolution et un règne sous la Restauration ; ces deux moments et leurs liens avec le colonialisme et l’asservissement humain sont inextricablement liés.

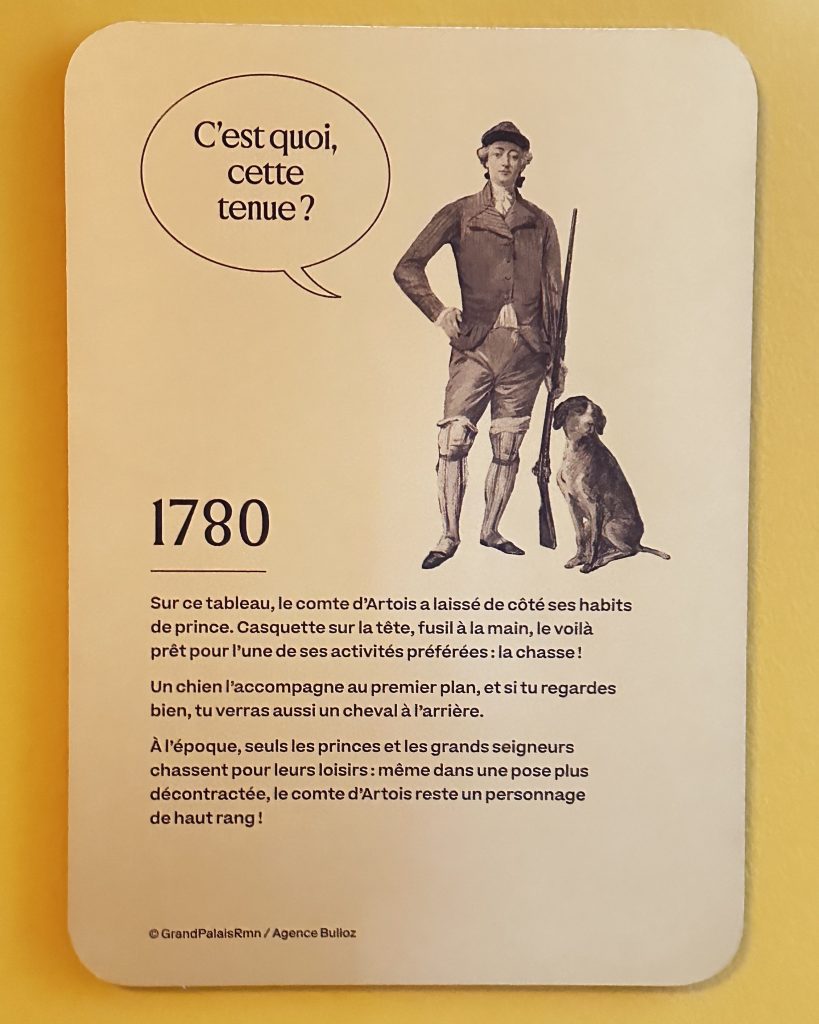

Et pourtant, aucun de ces liens coloniaux n’est mentionné dans l’exposition. Une fois de plus, cela ressemble à une occasion manquée pour ces musées d’art : celle de prendre part aux débats publics sur le passé colonial de la France et d’enrichir l’histoire nationale française de perspectives nouvelles. Pour nous, la frustration s’est cristallisée devant un portrait à la gouache d’Artois en chasseur, accompagné d’un serviteur noir, probablement réduit en esclavage. Au lieu de mettre en évidence la présence de ce jeune homme noir et de mobiliser le portrait pour aborder l’exploitation de la main-d’œuvre noire par le comte (à Saint-Domingue et à Paris), le cartel semblait s’employer à évacuer autant que possible toute dimension raciale. Le garçon noir n’y est décrit que comme un « jeune page », et l’interprétation se concentre sur le « loisir favori » d’Artois, la chasse, représentée ici dans le parc du château de Bagatelle, l’une de ses folies architecturales les plus notoires. Une étiquette murale supplémentaire destinée aux enfants les encourageait à « regarder bien » pour repérer le cheval à l’arrière-plan, sans mentionner le jeune homme noir tenant les rênes de l’animal – qui pourrait d’ailleurs bien être la personne désignée comme un « nègre , et uniquement ainsi, dans les registres comptables des écuries du comte. Même lorsque l’implication directe et problématique d’Artois dans l’esclavage colonial est aussi manifestement visible, comme dans ce type de portrait, le silence des conservateur·rices persiste.

Ce silence a été puissamment contrebalancé par la conférence Esclavages et héritages de la FME à laquelle nous avons assisté le lendemain. Elle réunissait des responsables politiques, des universitaires et des créateurs afin d’évaluer l’état actuel des études sur l’esclavage et la mémoire en France. Il s’agissait d’une tentative de faire le point, à la fin de l’année 2025, sur les progrès de la recherche (notamment à travers la remise de prix à des thèses de doctorat récentes), mais aussi d’aborder les défis non résolus concernant la manière dont les souvenirs de l’esclavage sont transmis – ou mis de côté – au sein des institutions françaises. La journée a été marquée par la présentation qu’a faite Dominique Roger du LiBRE (Livre blanc de la recherche française sur les esclavages) de la FME, un état des lieux approfondi de la recherche française sur l’esclavage, accompagné de 51 propositions concrètes appelant à la mise en place de structures durables, d’un soutien matériel, d’une plus grande visibilité en faveur de cet objet, ainsi qu’au renforcement des liens entre la recherche et les institutions du patrimoine et de la culture.

Réparation curatoriale

Cette analyse a confirmé ce que nous avions observé dans Le Dernier Sacre et Le comte d’Artois. Ces expositions ne sont pas seulement deux occasions manquées de remettre en question le récit autour du dernier roi de France. Elles sont symptomatiques de défaillances systémiques et institutionnelles plus larges au sein des secteurs français de l’art et du patrimoine, notamment dans la manière dont l’esclavage et ses héritages demeurent invisibilisés. Parmi les propositions du LiBRE, l’une aborde directement ce défi : la nécessité de « développer la connaissance de l’esclavage, des traites et de leurs héritages dans les enseignements de l’École du Louvre », prestigieuse institution d’enseignement supérieur qui forme la plupart des futurs conservateur·rices de musées en France.

De plus en plus de ces dernières et derniers s’intéressent au passé colonial de la France et souhaitent l’affronter. Mais si la prochaine génération entend y parvenir avec toute la rigueur et la complexité qu’exigent des événements comme la conférence Esclavages et héritages, alors des institutions telles que l’École du Louvre et l’Institut national du patrimoine, ainsi que les musées d’art publics qui s’appuient sur leurs diplômé·es, devraient tenir compte de ces propositions. Une collaboration renforcée entre ces institutions et la FME permettrait sans doute de donner lieu à des expositions plus riches et nuancées (à l’instar de Oser la liberté). De même, des échanges critiques approfondis entre historien·nes, conservateur·rices et historien·nes de l’art formé·es à l’université – échanges que l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) est particulièrement bien placé pour encourager – pourraient rendre les avancées de la recherche historique plus accessibles et marquantes pour les publics d’aujourd’hui, dans toute leur diversité.

À défaut de tels échanges, le silence que nous avons rencontré en 2025 a de fortes chances de perdurer, et l’histoire d’Haïti, de sa dette et des vies humaines prises dans les rouages de l’esclavage restera largement absente des espaces publics où la France raconte sa propre histoire.

Pour aller plus loin

Les deux autrices co-dirigent Colonial Networks, projet de recherche numérique explorant les liens artistiques et économiques entre Paris et Haïti/Saint-Domingue.

Et sur Entre-Temps, de Meredith Martin, « De New York à Nantes, le musée face à l’esclavage », 2023.

Article traduit de l’anglais par Carole Nataf.