Le Vérascope et la collection de stéréoscopies Jules-Richard (1890-1930). 2 – L'altération comme témoin : une étude des plaques de verre stéréoscopiques

Voir double, et voir l'histoire autrement. Pour ce 2e épisode consacré au Vérascope et à la collection de stéréoscopies de la collection Jules-Richard, Selma Ahmed-Chaouch ouvre les boîtes d'archives pour en sortir avec précaution les plaques dont le verre, fragile, a été marqué par le passage du temps. De quoi explorer ce que permet l'altération des matériaux, à la fois comme écriture de l'histoire et comme forme de création.

La collection de plaques stéréoscopiques constituée par Jules Richard entre 1890 et 1930 ne se résume pas à un simple regroupement d’images. Elle forme un ensemble dense, construit avec méthode mais traversé d’une vitalité discrète. Sur ces petits rectangles de verre, le monde s’est inscrit deux fois, pour être vu d’un œil puis de l’autre, et restitué en relief. La stéréoscopie, en mobilisant la vision binoculaire, crée une impression de profondeur troublante. Regarder ces images, c’est avoir l’étrange sensation d’y entrer, comme si le regard franchissait le plan de l’image pour s’installer dans la scène (voir l’épisode 1 de la série).

Chaque plaque est une invitation à voir autrement, mais aussi à sentir que l’image a vécu. Les fêlures, les soulèvements d’émulsion, les poussières emprisonnées ou les fines griffures disent autre chose que le motif photographié. Elles parlent du temps, de la manipulation, des gestes répétés ou maladroits. Elles racontent comment une image, si précise soit-elle, devient aussi un objet, fragile et inscrit dans l’histoire.

Ce sont ces marques que cette étude se propose d’interroger. Non comme des défauts à corriger, mais comme des indices à déchiffrer. L’altération devient un fil à suivre, une trace matérielle qui révèle une autre mémoire, plus muette mais tout aussi éloquente. Elle engage une lecture sensible, presque archéologique, des supports.

Et cette lecture matérielle appelle à son tour une réflexion esthétique. Car voir une image troublée par le temps, c’est aussi apprendre à la regarder autrement. Certaines plaques, altérées, deviennent des objets ambigus. Entre image technique et surface expressive, elles glissent d’un statut à l’autre. Ce qu’elles ont perdu en netteté, elles le gagnent parfois en puissance visuelle.

À travers l’examen des plaques de la collection Jules-Richard, cette recherche cherche à penser l’altération non comme un effacement mais comme un déplacement. Les images deviennent alors des terrains d’observation, traversés par les regards, les gestes, et les matières. Elles conservent leur fonction documentaire tout en offrant la surprise d’un autre récit, inscrit non dans ce qu’elles montrent, mais dans la manière dont elles nous parviennent.

Le Vérascope Richard et la matérialité des plaques stéréoscopiques : entre ingéniosité technique et altérabilité révélatrice

Les plaques stéréoscopiques de la collection Jules-Richard, réalisées avec le Vérascope, offrent un précieux témoignage de la photographie en relief au tournant du XXe siècle. Elles révèlent un support étonnamment ambivalent : robuste dans son apparence, mais vulnérable dans sa matérialité. L’image y est d’une finesse saisissante, et pourtant exposée à toutes les fragilités du verre. Inventé en 1893, le Vérascope n’est pas un simple appareil de plus dans l’histoire de la photographie. Il inaugure une manière nouvelle de voir le monde, fondée sur la précision optique, la portabilité et l’effet immersif du relief.

Ce dispositif, compact et maniable, marque une rupture. Il transforme la pratique photographique privée en une expérience tridimensionnelle, accessible et reproductible. Dans son ouvrage sur le Musée Nicéphore-Niépce (Réunion des musées nationaux, 2012), François Cheval, commissaire d’exposition et ex-directeur du musée, insiste sur l’impact de cet objet technique, qu’il décrit comme « l’appareil de la modernité » qui « supplante les autres machines ». Le Vérascope, dit-il, devient le prolongement du regard du photographe bourgeois, capable de capturer et de restituer le réel avec un réalisme troublant.

Son format 4,5 × 10,7 cm permet d’inscrire deux vues légèrement décalées sur une même plaque de verre. Observées à travers un stéréoscope, ces images fusionnent et restituent une profondeur saisissante. Jules Richard revendique dans ses écrits techniques une exigence d’exactitude et de clarté, allant jusqu’à nommer son appareil d’après le mot latin veracus, « vrai ». Les publicités d’époque ne sont pas en reste : elles vantent une précision telle qu’on peut agrandir les images « sans redouter le flou ».

Cette fierté se retrouve dans les courriers reçus par Jules Richard, notamment dans une lettre-poème citée par Jacques Périn dans Jules Richard et la magie du relief (t. 1, Cyclope, 1993). Un amateur y chante les qualités techniques du Vérascope, avec une touche d’ironie heureuse :

[…]

En plus du relief de l’image

Il fait d’grand s’épreuv’s sur papier

Car ses petits clichés

Sont tellement fouillés

Qu’ils s’agrandiss’nt beaucoup

Sans redouter le flou.

Cet appareil mignon

A tout’ les perfections

Simples, facile à fair’ marcher.

Cette valorisation du détail, cette obsession de la netteté, renvoient à une culture visuelle qui associe vérité et transparence optique. Et de fait, la plaque de verre, utilisée comme support, répond parfaitement à cette ambition. Comme le rappelle Bertrand Lavédrine, historien de la conservation de la photographie, « la plaque de verre est un support photographique de grande qualité, très stable chimiquement », à condition bien sûr qu’elle soit à l’abri de la lumière, de l’humidité et des chocs.

Mais cette stabilité n’exclut pas la fragilité : le moindre choc peut fissurer, casser ou rayer le verre, et l’émulsion peut s’écailler ou se décoller. L’altération apparaît alors comme une vulnérabilité inhérente, mais aussi comme un indice matériel des gestes passés : découpage intentionnel, contacts physiques, expositions à la lumière ou encore manipulations accidentelles.

Lire une plaque stéréoscopique nécessite un équipement spécifique : table lumineuse, appareils numériques et logiciels de traitement comme Photoshop ou Gimp. Les plaques négatives doivent d’abord être inversés numériquement pour devenir lisibles. Comme le souligne l’archiviste Nicolas Dion, « la numérisation permet d’obtenir une image exploitable tout en limitant les manipulations de l’original ». En ce sens, elle joue un rôle essentiel dans la patrimonialisation des plaques stéréoscopiques, en facilitant leur accès tout en valorisant leur matérialité.

Car ces images ne se donnent pas facilement. Leur consultation est encadrée, presque cérémonielle : port de gants, lumière douce, gestes mesurés. Leur manipulation révèle leur fragilité, mais aussi leur valeur. Les altérations deviennent alors des signes lisibles, des couches à interpréter. Rayures, voiles, abrasions ou fissures sont autant de récits visuels.

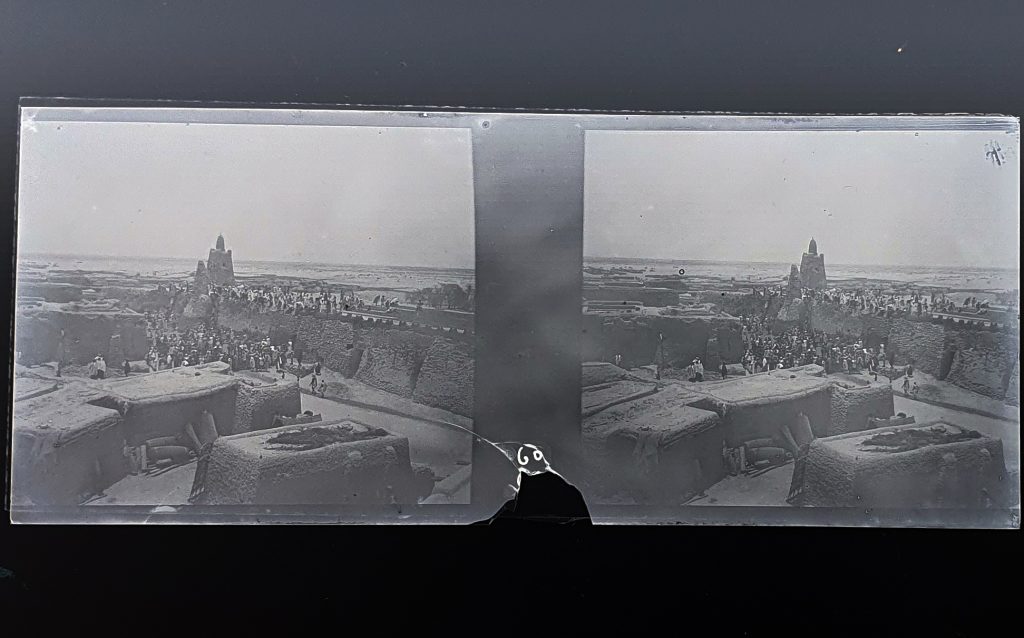

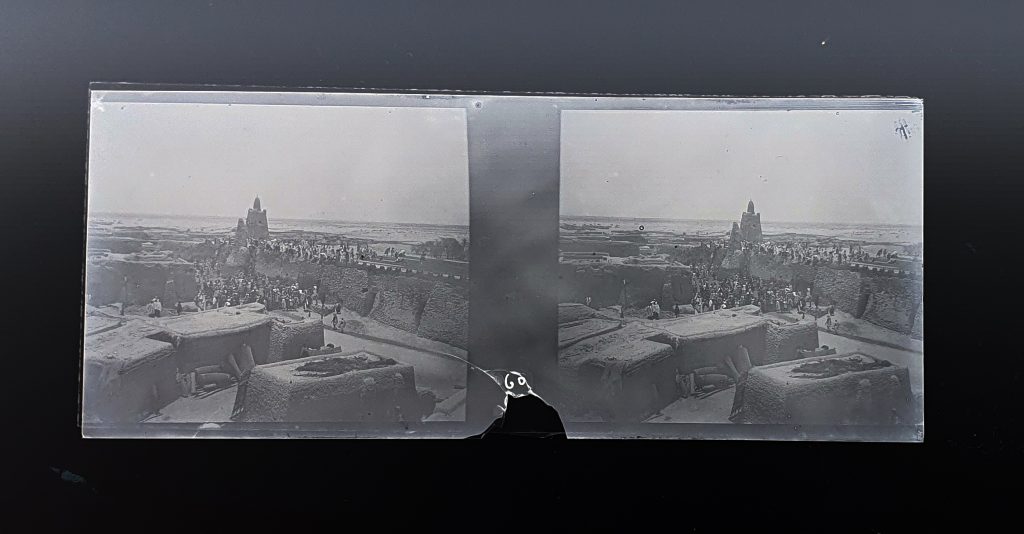

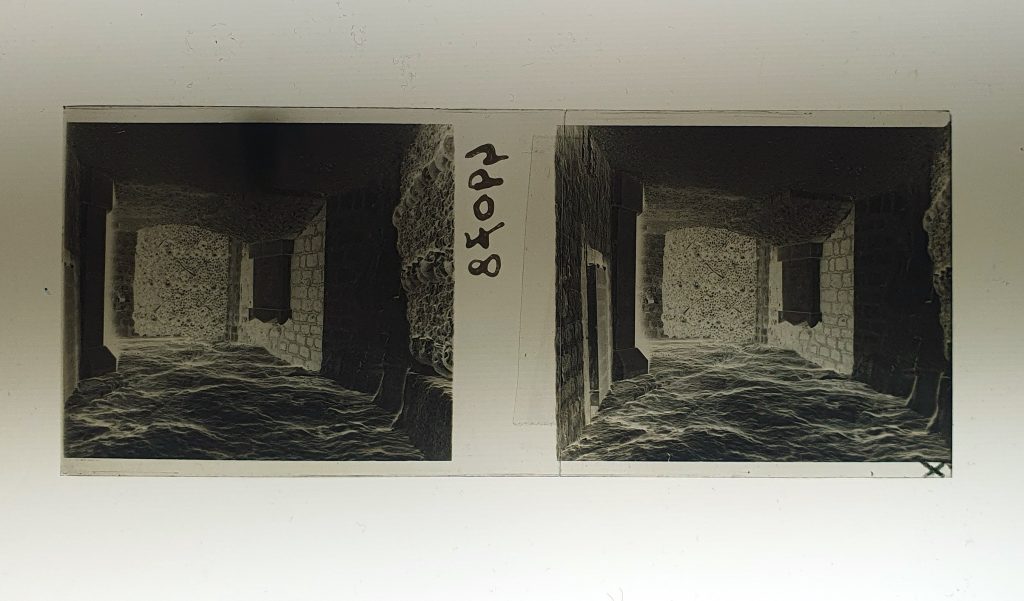

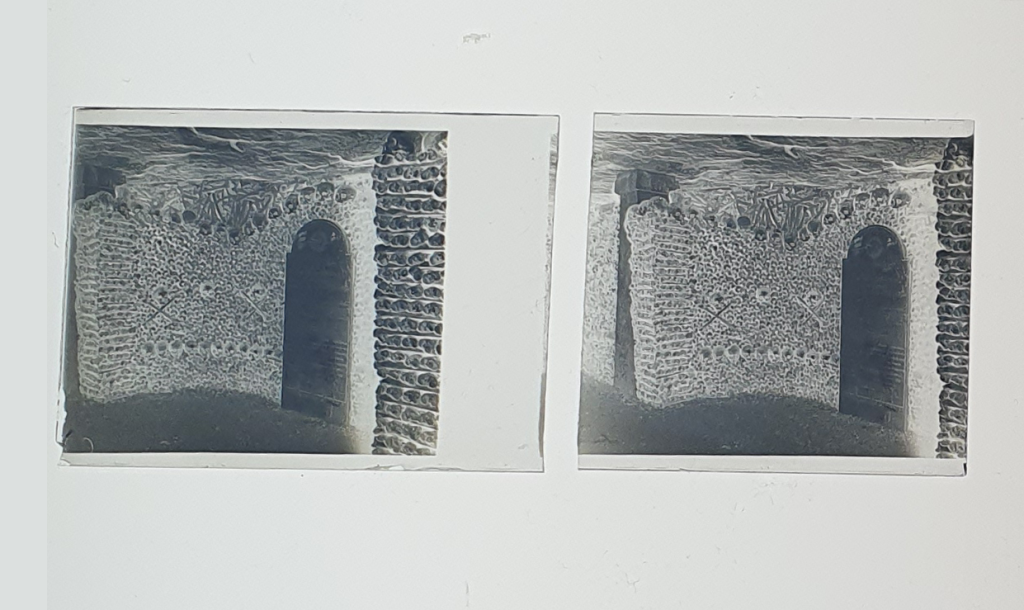

On peut en saisir toute la portée dans les plaques stéréoscopiques VR 25894 (Fig. 2) et VR 54833 (Fig. 3). La première présente des soulèvements d’émulsion et de légers voiles blancs, peut-être liés à des altérations chimiques ou biologiques. Ces zones de trouble modifient la lecture de l’image, introduisent du flou, des reflets, et soulignent l’épaisseur matérielle du support.

La seconde, VR 54833, porte une fissure nette traversant le verre. Aucune réparation n’y est visible, mais la cassure elle-même agit comme une ligne de tension dans la composition. Autour, des pertes d’émulsion trahissent des manipulations anciennes. Ce n’est plus seulement l’image que l’on regarde, mais la manière dont elle a résisté à son propre vieillissement.

Ces deux plaques illustrent comment les altérations, qu’elles soient accidentelles ou liées à l’histoire de la conservation, enrichissent à la fois la lecture esthétique et historique de la collection Jules-Richard. Chaque image devient un objet stratifié, où le passage du temps et les gestes humains s’inscrivent durablement dans la matière. On ne regarde plus seulement un motif photographique mais une surface traversée par l’usure, marquée par les manipulations et les transformations successives.

L’altération comme témoin d’une histoire technique et photographique

L’altération des plaques stéréoscopiques n’est pas qu’un signe d’usure : c’est un langage. Dans la collection Jules-Richard, fissures, craquelures et traces de manipulation racontent silencieusement l’histoire matérielle des images. Loin d’être des défauts, ces marques deviennent des indices à interpréter.

L’étude de ces altérations suppose une double attention. D’un côté, il faut comprendre les conditions de production, de manipulation et de conservation. De l’autre, il faut lire les plaques comme des objets historiques, porteurs d’une sensibilité visuelle qui s’est construite dans le temps. Les traces, fissures et accidents deviennent ainsi les empreintes visibles d’une mémoire en relief. Une photographie sur verre n’est jamais complétement figée : elle est un objet traversé, exposé, vulnérable et pourtant toujours actif. Ces phénomènes peuvent résulter de conditions de stockage inadaptées, de manipulations successives ou d’interventions humaines plus ou moins maladroites. Ainsi, certaines plaques deviennent des documents hybrides : à la fois images et archives de leur propre histoire matérielle.

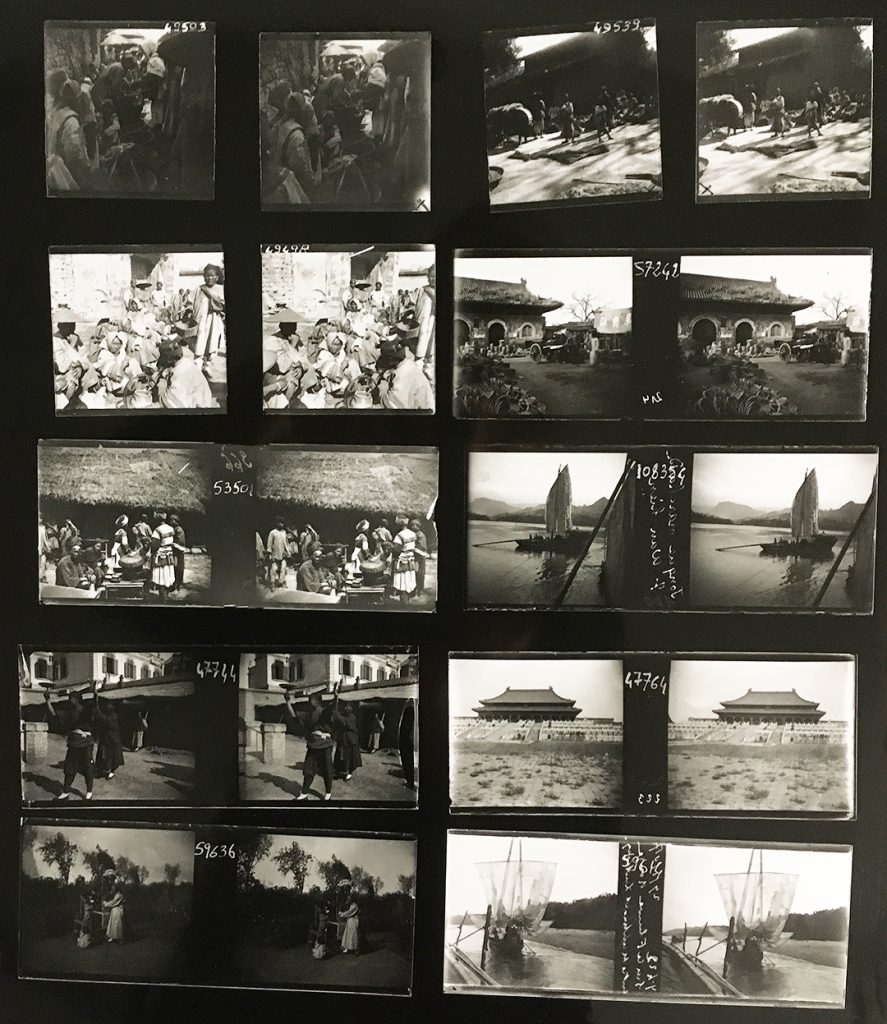

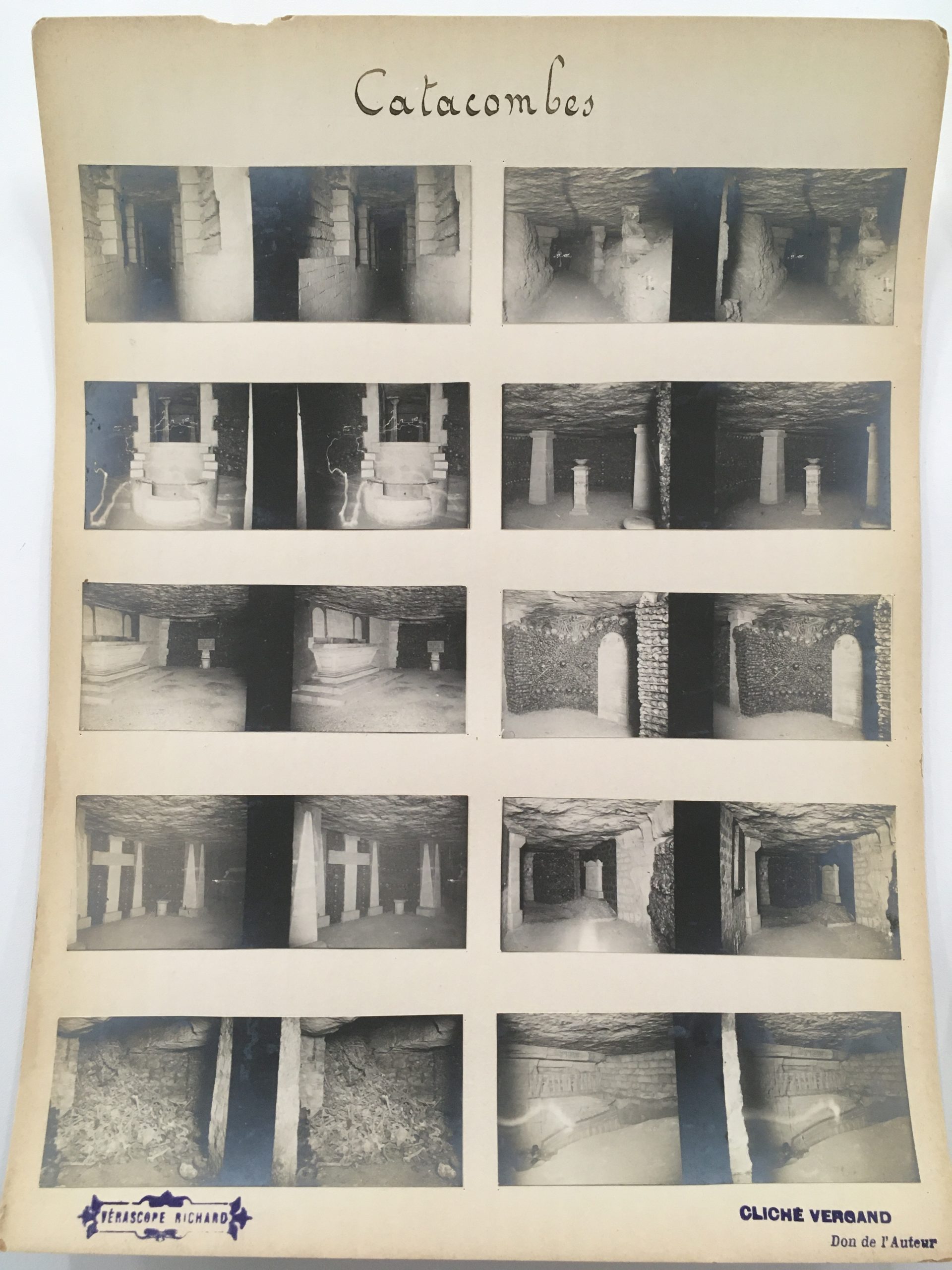

Certaines altérations sont liées à des gestes précis. Une plaque coupée, un collage maladroit, une annotation au crayon sont autant de signes d’un usage qui dépasse le cadre strict de la prise de vue. Ainsi, dans les archives de Paris, une planche-contact représentant les catacombes de la capitale (Fig. 4) permet de remonter jusqu’à un lot de vingt plaques stéréoscopiques. Toutes ont été découpées en deux, puis pour la plupart recollées au scotch. Le geste est maladroit, presque brutal au regard des normes actuelles de conservation, mais il dit quelque chose d’un rapport actif, vivant, aux images.

Le scotch altère chimiquement l’émulsion photographique. Ces réparations, bien qu’archaïques du point de vue de la conservation actuelle, fournissent un jalon matériel pour dater l’intervention, tout en révélant un usage encore actif des plaques après leur prise de vue. De plus, le découpage en deux de la stéréoscopie permet d’estimer la date de cette intervention. Un accessoire de découpe des vues stéréoscopiques apparaît dans le catalogue des appareils et accessoires de Jules Richard en 1909 (Fig. 5). Il est absent de celui de 1900. Cela suggère que l’action de découpe a été réalisée entre 1905 et 1909.

En bas de l’archive (Fig. 4), le nom du photographe « Vergand » apparaît. L’opérateur de ces vues, Georges Vergand, est une figure centrale de la production de stéréoscopie Richard. Journaliste parlementaire et grand voyageur, il collabore avec Jules Richard et contribue à alimenter la collection par ses reportages. De nombreuses vues de Paris, d’Italie ou d’Afrique du Nord lui sont attribuées. Il travaille pour l’agence de voyage Lubin, et plusieurs cartes postales ou publications font mention explicite de clichés pris au Vérascope Richard comme cela se retrouve pour la planche contact des catacombes. Cette rare mention du photographe met en lumière l’implication directe d’opérateurs dans la production des images, et la complexité des usages, documentaires, commerciaux et privés, qui en découlent.

Figure 6.

Figure 7. Plaque stéréoscopique VR 49076 : découpée en 2 images. L’image se retrouve dans la 3ème ligne de la planche contact à droite en figure 4, vers 1905. © Photothèque Hachette Livre / Vérascope Richard – Georges Vergand

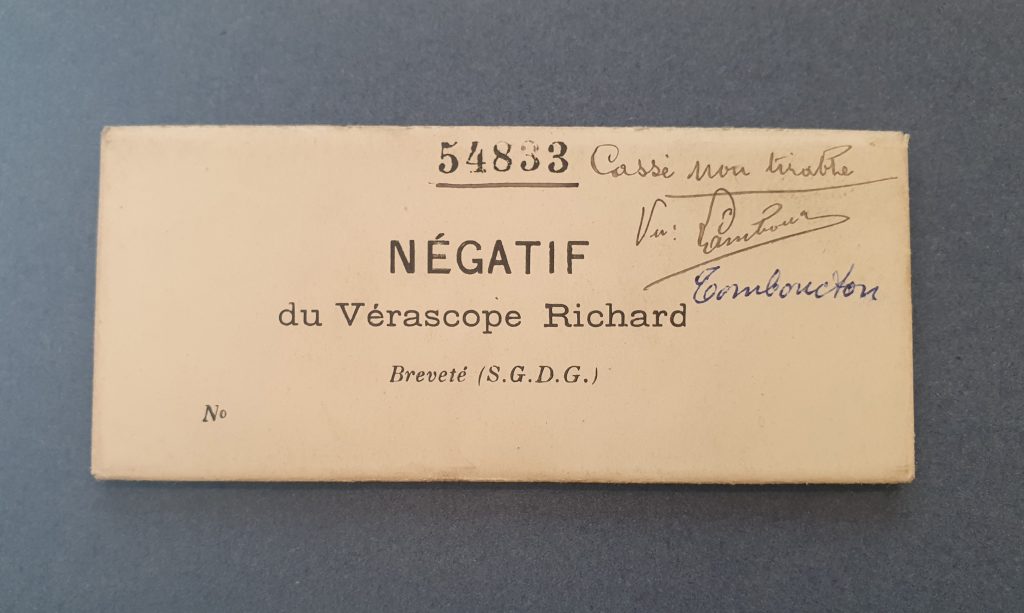

Les altérations ne s’arrêtent pas à la plaque elle-même. Les pochettes de conservation, souvent tachées, annotées, parfois froissées, participent-elles aussi à l’histoire matérielle de l’image. L’une d’elles, correspondant à la plaque n° 54833, porte cette annotation sans appel : « Cassé non tirable : Tombouctou ». Elle désigne une image devenue techniquement inutilisable, mais qui continue pourtant d’exister dans la collection, conservée et localisée. Même brisée, elle reste.

On l’aura compris, l’altération devient un véritable outil d’interprétation. Elle ne fait pas qu’abîmer l’image. Elle la recontextualise, la prolonge, la densifie. Chaque trace devient un signe à lire, chaque défaut un fragment de récit. Ce n’est plus seulement un diagnostic technique, c’est une invitation à penser l’image dans son épaisseur. Car une photographie n’est jamais seulement ce qu’elle montre. Elle est aussi ce qu’elle a traversé.

L’altération comme mémoire et geste artistique : vers une esthétique de la matière

La collection de plaques stéréoscopiques issues du Vérascope Richard ne se laisse pas réduire à un simple ensemble d’images techniques ou documentaires. Elle se donne aussi comme un territoire sensible, traversé par le temps. Certaines plaques, endommagées ou partiellement effacées, nous rappellent que la photographie est une matière avant d’être une image. Une matière fragile, exposée, qui enregistre non seulement ce qu’elle représente, mais aussi les conditions de sa propre existence.

Sur ces plaques, l’altération n’est pas un effacement pur et simple. Elle agit plutôt comme une double inscription. D’un côté, elle marque la trace du temps, des usages, des manipulations. De l’autre, elle ouvre la voie à une relecture esthétique, presque méditative. Les fêlures, les voiles chimiques, les soulèvements d’émulsion deviennent autant de perturbations visuelles qui déplacent le regard, le ralentissent, l’invitent à observer non seulement ce qui est représenté, mais comment cela persiste.

Héloïse Conesa, dans Épreuves de la matière. La photographie contemporaine et ses métamorphoses (BNF, 2023), rappelle combien les détériorations photographiques engagent un rapport intime au temps et à la mémoire. Selon elle, « éprouver le passage du temps dans la matière photographique, c’est questionner notre rapport à la mémoire et aux images qui l’habitent afin de créer aussi un monument sur la destinée du médium ». Cette idée éclaire autrement les plaques altérées : non plus comme de simples vestiges, mais comme des objets porteurs d’une mémoire active. La matière n’est pas seulement affectée par le temps, elle en devient la preuve sensible.

Cette approche entre en résonance avec les pratiques de plusieurs artistes contemporains qui travaillent à partir d’archives ou de procédés anciens. Ces artistes ne considèrent pas les altérations comme des défauts, mais les intègrent comme des éléments plastiques à part entière. Joan Fontcuberta, dans sa série « Gastropoda », place d’anciens cartons photographiques au contact d’escargots vivants, dont les sécrétions et les déplacements altèrent progressivement la surface des images. Le passage aléatoire des mollusques laisse des traces, ronge le papier et transforme les photographies en compositions organiques imprévisibles. À travers ce processus, l’image est littéralement décomposée par un être vivant, devenant le support d’une transformation biologique autant que visuelle. Ce travail révèle ce que Marc Lenot nomme « les viscères de la matière photographique » produisant ainsi des formes nouvelles, presque organiques. Dans un autre projet, « Mictlan », Fontcuberta photographie des plaques de verre détériorées par l’humidité et les champignons, issues d’archives mexicaines. Ces images, devenues quasi illisibles, apparaissent comme autant de reliques visuelles, dans lesquelles la disparition devient porteuse de sens.

Les plaques de la collection Jules-Richard peuvent être revues à la lumière de ces démarches contemporaines. Certaines, comme la plaque VR 25894 (Fig. 2), présentent des soulèvements d’émulsion qui modifient la structure visuelle de l’image. D’autres, telles que la plaque VR 54833 (Fig. 2), montrent des fissures profondes qui traversent la scène photographiée, tout en participant à une nouvelle organisation du regard. Ces altérations ne se contentent pas de troubler la lisibilité de l’image ; elles réorientent le regard, en l’invitant à considérer non seulement ce qui est représenté, mais aussi la matérialité du support photographique. Les aspérités de la surface, les marques du temps et les accidents visibles deviennent alors des composantes actives de la perception, dotées d’une valeur esthétique et interprétative. L’image photographique ne se perçoit plus uniquement comme un document ou une scène figée, mais comme un objet en transformation, porteur d’une histoire physique et symbolique. Elle acquiert ainsi une qualité esthétique propre, née de sa fragilité et des transformations visibles qu’elle a subies. C’est cette matérialité changeante, vulnérable mais expressive, qui interroge la persistance de l’image, sa capacité à traverser le temps tout en se métamorphosant.

De nombreux artistes, parmi lesquels Vera Lutter ou Éric Rondepierre, ont fait de ces effets de détérioration un véritable vocabulaire visuel. Dans leurs œuvres, les traces, les effacements, les dégradations ne sont pas effacées ou corrigées. Elles sont amplifiées, rendues visibles, revendiquées comme formes de création. De la même manière, les plaques du Vérascope Richard ne doivent pas seulement être comprises comme des objets endommagés. Elles peuvent être perçues comme des surfaces sensibles, porteuses de couches successives de mémoire et de signification.

Conclusion

L’étude des altérations dans la collection de plaques stéréoscopiques de Jules Richard permet de réévaluer les critères de lecture et de conservation de la photographie ancienne. Loin de se réduire à des défauts techniques ou à des signes de dégradation, les marques visibles sur les plaques de verre s’inscrivent dans une logique de compréhension matérielle et historique des images. Elles témoignent des conditions de production et d’usage, tout en ouvrant une lecture élargie où la matière devient active, signifiante.

Ces altérations rendent perceptibles les gestes oubliés, les interventions successives et les usages parfois contradictoires des images. Elles instaurent une continuité entre le moment de la prise de vue et celui de la consultation contemporaine. En cela, elles participent d’une mémoire matérielle, inscrite dans la surface du support, que seule une attention fine aux transformations peut révéler.

Par ailleurs, les effets produits par les altérations sur la lisibilité des images réintroduisent une dimension esthétique qui dépasse la seule documentation. Certaines plaques, endommagées ou partiellement effacées, acquièrent une valeur plastique propre. La photographie devient alors non seulement un objet d’analyse technique, mais aussi un support de création, de réinterprétation, voire de projection visuelle.

La collection Jules-Richard, par son ampleur, sa diversité et son état de conservation, constitue un terrain privilégié pour cette approche. Elle permet d’articuler les dimensions historiques, matérielles et visuelles de la photographie, et de penser l’altération non comme une perte, mais comme un enrichissement du sens. L’altération n’achève pas l’image, elle la déplace : elle fait naître une lisibilité nouvelle, une esthétique de la matière, où la plaque stéréoscopique devient plus qu’un outil optique ou un vestige historique ; un objet vivant, habité par le temps et la transformation, à la fois support photographique et surface de mémoire. En cela, elle invite à redéfinir les contours de ce que l’on considère comme une image lisible, conservable et transmissible.