L’envers du décor. Des plaques de dorure recyclées aux Archives nationales

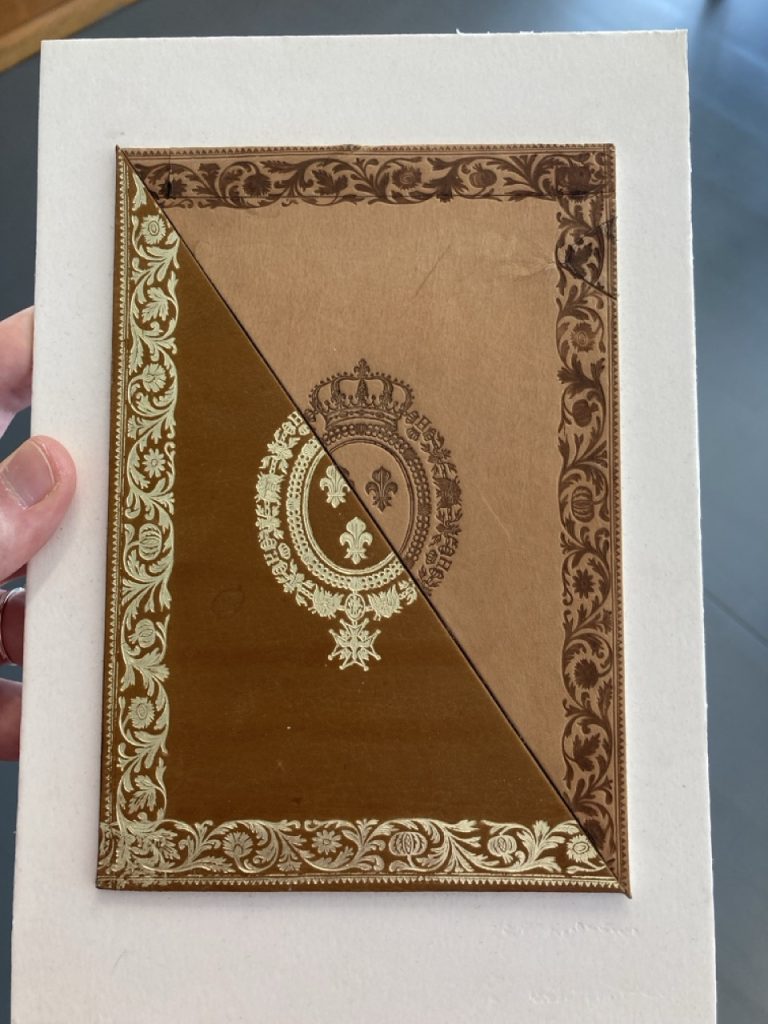

Sur une plaque en métal, des lettres surplombées d'une couronne. Elle n'est pas grande cette plaque, elle tient dans la main, alors on la retourne, et un autre motif, plus ancien, abstrait par la découpe se dévoile. La découverte de deux plaques bifaces de ce type servant aux dorures de livres a suscité la curiosité de Lucie Moruzzis, conservatrice-restauratrice aux Archives nationales et historienne du livre. Pour Entre-Temps, elle présente ces objets singuliers, et revient sur les pratiques de remploi dans le patrimoine écrit.

De fer et d’or : les outils de dorure

Depuis le milieu du XIXe siècle, les Archives nationales abritent un atelier de dorure sur cuir. Destiné à l’origine principalement au titrage – à l’inscription de titres, donc – des nouvelles reliures effectuées sur les volumes de l’Ancien Régime au sein de l’institution, il a aujourd’hui pour vocation la reprise de certains éléments de décor après restauration ou encore la création de fac-similés. L’atelier conserve l’une des rares collections de fers à dorer conservées dans les institutions publiques, avec la Bibliothèque nationale de France, l’école Estienne ou le muséum d’histoire naturelle.

Aujourd’hui en bronze, ces outils ont parfois été réalisés en cuivre ou même en fer, d’où le nom de fers à dorer. Certains étaient même probablement en bois à la fin de la période médiévale. Gravés et non moulés, ces outils présentent des motifs en reliefs ou en creux qui sont destinés à laisser une empreinte – avec ou sans or – sur le cuir ou sur le parchemin. Il en existe de différentes formes : les fleurons sont de petits motifs poussés à la main, tandis que les roulettes permettent de réaliser des motifs linéaires.

Il existe par ailleurs plusieurs sous-catégories de ces fers à dorer selon le type de motif que l’on souhaite pousser. « Pousser » est le terme consacré puisqu’il s’agit d’appuyer un fer chauffé à la température adéquate sur une feuille d’or au préalable disposée sur un apprêt à base de blanc d’œuf. Mais au-delà d’une certaine dimension (environ deux centimètres de diamètre), toute la force de la main humaine n’y suffit pas, il faut utiliser une presse à balancier. Pour ce qui concerne les matrices, on ne parle alors plus de fers, mais de plaques. Elles sont utilisées dès le XVe siècle pour les reliures courantes ou soignées destinées aux ouvrages d’étude ou à certains registres d’archives.

L’atelier des Archives nationales conserve quelques-unes de ces plaques, dont deux présentent la particularité d’avoir été remployées à une période indéterminée. C’est-à-dire que plutôt d’utiliser une plaque métallique neuve, c’est une ancienne plaque déjà gravée qui a été recoupée puis regravée sur sa face vierge. Il n’est pas rare de rencontrer des objets ayant connu plusieurs usages au cours du temps, des objets réutilisés, recyclés pour tout autre chose que ce à quoi ils étaient destinés au départ. Avant de se pencher sur les spécificités du remploi dans le domaine des plaques de dorure, et sur ce que ces objets comportent de surprenant, explorons d’abord les enjeux du remploi dans le monde des métiers du patrimoine écrit en général.

« Rien ne se perd, rien ne crée, tout se transforme ».

Dans la production des écrits comme en chimie, le remploi, le recyclage de matériaux est monnaie courante dès le Moyen Âge. Pas encore motivées par des considérations écologiques, ces pratiques s’inscrivent davantage dans un contexte pragmatique de pré-société de consommation au sein de laquelle il est plus logique et moins coûteux de réutiliser ce qui peut encore l’être plutôt que d’acheter ou de fabriquer du neuf.

Dès le XIe siècle, afin de remporter un procès contre l’évêque de Paris, les moines de l’abbaye de Saint-Denis se font recycleurs faussaires : ils prélèvent dans leurs archives d’authentiques actes sur rouleaux de papyrus produits par les rois et les papes des époques mérovingienne et carolingienne, dont ils dissimulent les écrits en les collant face contre face. Puis, sur les revers de ces papyrus désormais vierges d’écritures, ils rédigent de faux privilèges royaux et pontificaux qu’ils farcissent de clauses en leur faveur. La manœuvre a fonctionné puisque l’abbaye a gagné le procès qui l’opposait au pape Alexandre II. Le remploi paie donc parfois.

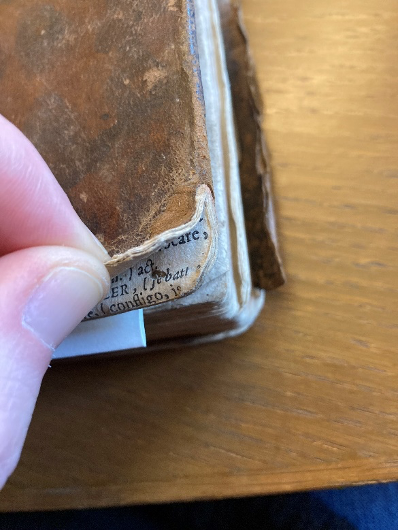

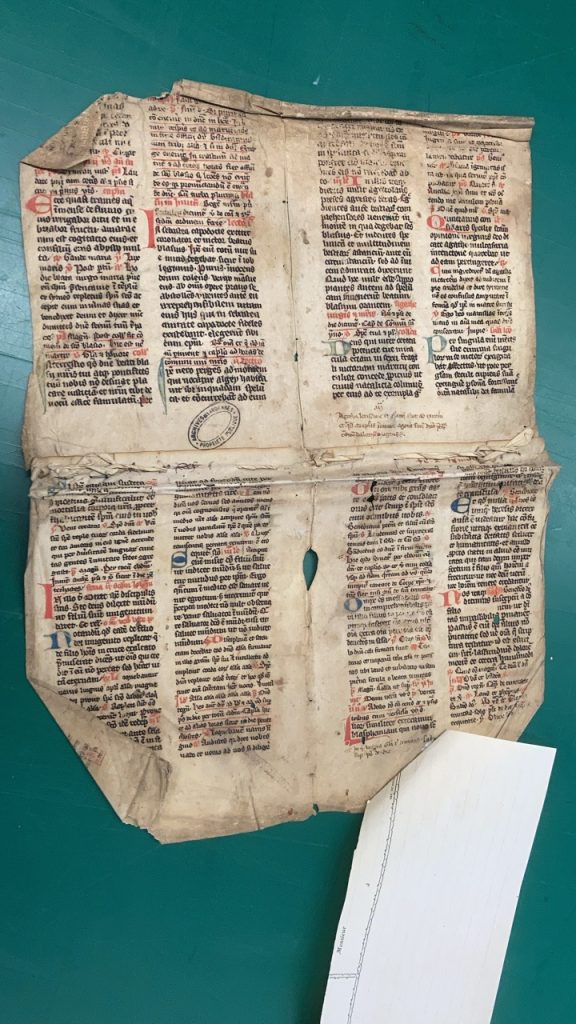

Mais la plupart du temps, le remploi ne sert pas des desseins obscurs. Jusqu’au XXe siècle, des fragments de parchemin et de papier, inscrits et/ou imprimés, sont réutilisés de différentes manières. Lorsqu’un texte manuscrit – par exemple liturgique – devient obsolète, le parchemin qui le compose est récupéré et revendu au poids pour être remployé. Passé de texte à matériau, il peut alors devenir un élément structurel de la reliure, renfort de cahier ou du dos, ou même matériau de couvrure. Dans le cas des imprimés, ce sont plus souvent les rebuts d’imprimerie – les feuillets ratés ou les essais – qui sont recyclés pour fabriquer le carton qui servira de plats à des reliures, ou pour renforcer les dos des cahiers après la couture et avant la couvrure. Mais les fragments de parchemin ne sont pas réutilisés que dans les contextes libraire et archivistique. On en trouve également comme éléments de renforts d’instruments de musique, comme contenants à poudre à canon ou même comme abat-jour.

Lors des grandes campagnes de reliure et de restauration qui ont animé les bibliothèques et les services d’archives au XIXe siècle, de nombreux documents inédits ont été découverts dans les structures des anciennes reliures. C’est par exemple le cas des premiers exemplaires d’indulgences imprimées par Gutenberg – dont on se doutait par ailleurs qu’elles avaient précédé l’entreprise titanesque de l’impression de la célèbre bible à 42 lignes – qui ont été retrouvés dans les plats d’une reliure. Dès lors, un certain enthousiasme pour les fragments et pour le dépeçage de reliures s’est fait jour, avec l’idée de découvrir des exclusivités ou des exemplaires de textes dont on sait qu’ils ont existé mais dont ne subsiste aucune trace. Des collections de fragments se sont ainsi constituées dans cette perspective, différente de celle qui a poussé dès le XIXe siècle des amateurs à découper des enluminures ou des initiales ornées dans des manuscrits pour en faire de véritables albums. John Ruskin, proche de William Morris et fervent opposant à la doctrine interventionniste de Viollet-le-Duc en matière de restauration des bâtiments anciens, était l’un de ces découpeurs de manuscrits comme le relève Florence Alibert dans son Cathédrale de poche. Ce paradoxe met d’ailleurs en lumière des parcours de patrimonialisation différents selon les catégories d’objets : les valeurs historiques et artistiques des bâtiments anciens ont été reconnues bien avant celles du patrimoine écrit et de sa matérialité.

À travers un projet baptisé fragmentarium, l’université de Fribourg entend – forte de la participation d’un nombre conséquent de partenaires dans le monde entier – centraliser à travers des notices précises les informations relevées sur les fragments conservés dans les archives et les bibliothèques. Cette entreprise de longue haleine a déjà permis des rapprochements importants et passionnants pour l’histoire des institutions et des écrits.

Il n’en demeure pas moins que contrairement à d’autres matériaux, tel le métal, le papier et le parchemin peuvent être réutilisés de différentes façons mais pas remis à neuf, refondus. C’est d’ailleurs également le cas de l’argile cuite, qui ne peut pas retrouver son état d’argile crue après cuisson. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous conservons tant de tessons et d’objets en céramique cuite des époques anciennes. Nous connaissons par exemple bien mieux les œuvres sculptées de la période romaine – en pierre, donc impossible à réutiliser –, que celles de la période grecque – en bronze, donc éligibles à la refonte. La plupart des bronzes grecs arrivés jusqu’à nous ont été découverts dans un contexte archéologique marin, ou ont été enfouis accidentellement, à l’instar du célèbre aurige de Delphes. Notre rapport à la culture matérielle du passé est en fait conditionné par ces processus de conservation et de destruction – plus ou moins naturels – et surtout de réutilisation, de remploi.

Les plaques bifaces : remploi plutôt que refonte

Tout comme pour les statues grecques, le bronze des outils de dorure, utilisés pour décorer les cuirs de couvrure, a été refondu. Et c’est pourquoi, pour la période antérieure au XIXe siècle, nous ne conservons qu’une quantité infinitésimale de plaques et aucun outil plus petit. Comme c’est le cas de tous les arts décoratifs, les motifs évoluent avec le temps, et le métal des fers est – selon toute logique – remployé pour créer de nouveaux outils en adéquation avec les goûts du moment. Ce n’est qu’à partir du XIXe siècle que les graveurs commencent à reproduire des motifs de dorure anciens et à les conserver. Pas encore liée à un phénomène de patrimonialisation, cette pratique illustre une volonté de reproduire des motifs anciens dans une période de remise au goût du jour des décors des siècles passés effectués sur des reliures parfaitement exécutées. En histoire de la reliure, c’est la période qui est aujourd’hui appelée l’ère des pastiches. On ignore quand ces plaques ont rejoint la collection des Archives nationales.

Ainsi, la totalité des outils composant les collections publiques datent du xixe siècle au plus tôt. Un inventaire des outils de dorure conservés aux Archives nationales a été entrepris par Christian Jeanjean, doreur, et Sylvie Le Goadec, bibliothécaire. Il a révélé les noms d’une trentaine graveurs des xixe et xxe siècles.

Nos deux plaques bifaces semblent également dater du xixe siècle et ont sans doute été gravées par la même main. D’après leur style décoratif, les motifs initiaux – ceux visibles au verso de la plaque – remontent à la première moitié du siècle. Le dessin de leur deuxième vie va à rebours du temps puisqu’il représente des chiffres royaux ou impériaux surmontés d’une couronne. Mais le remploi ne s’arrête pas là. Pour pouvoir être attachée à la presse à balancier, la plaque ne doit pas être lisse mais présenter des aspérités. C’est la raison pour laquelle la face désormais inutile de la plaque a été retravaillée : des pointes ont été façonnées à partir de sa propre matière. S’agit-il d’une altération d’une plaque originale ou de la trace d’un nouvel usage ? Sans doute un peu des deux.

Ces objets sont donc étonnants à double titre : ils sont d’une part la preuve matérielle que le remploi peut aussi concerner des matériaux potentiellement réutilisables sous d’autres formes, comme le métal ; et ils incarnent d’autre part la diversification de la dorure qui s’opère au cours du xixe siècle : les motifs utilisés et gravés ne cherchent plus exclusivement à suivre les évolutions stylistiques, ils s’efforcent aussi d’imiter des styles anciens afin de restituer des décors de périodes révolues dans le cadre d’une patrimonialisation progressive des documents écrits. S’il est vrai que rien ne se perd, les transformations qui jalonnent la matérialité des objets du passés peuvent être lues entre les lignes et en retournant les objets, bref, en les observant sous toutes les moulures, sous toutes les coutures.